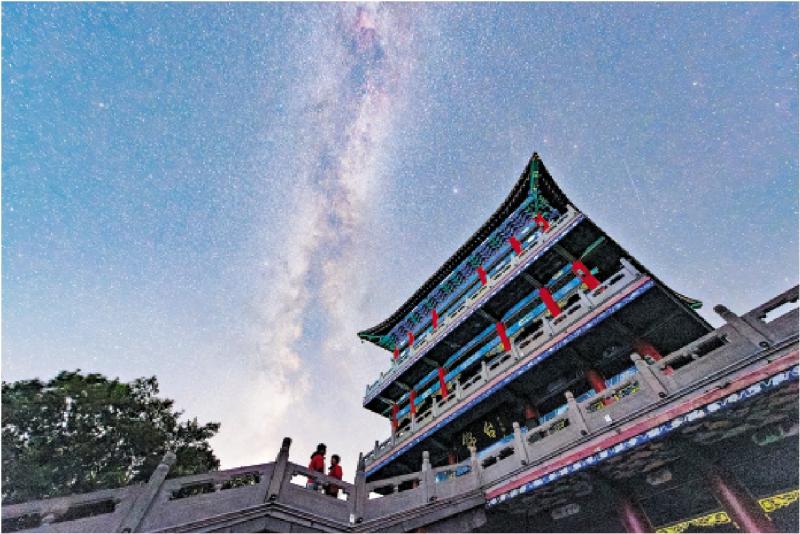

圖:在黑龍江省佳木斯富錦市錦山鎮,一對情侶在觀賞銀河和兩側的牛郎星、織女星。\新華社

前日七夕。

梁實秋曾說,「節日的意義,在於讓平凡的日子有了念想。」七夕便是這樣一個承載着千年念想的日子,它從星辰中走來,在時光裏沉澱,最終成為刻在中國人骨子裏的浪漫符號。

我又想起兒時,家住天台屋,八月已至初秋,暑氣尚未退去,小屋裏炎熱,一家大小坐在天台前乘涼。幾十年前的夜晚,也如同現在這般,有月光,有蟬嘶,有鳥鳴,我以為變了,卻沒有變,以為沒變,可已然從幼年到了兩鬢斑白。我圍繞在祖父母與父母親身邊,看着漫天星辰,聽他們講牛郎織女與魁星的故事。那時很單純,老人家的話,總是沒錯的。

長大後才知,七夕最早源自《夏小正》之「七月,初昏,織女正東向」,旨在紀念時令轉換,為農耕社會對星象的季節性解讀,女子此時開始織布準備冬衣,故名織女星,是農曆七月初一的標誌星。七月七日七夕節,又稱乞巧節、女兒節、七姐節、七夕祭等,初次記載見於漢代《西京雜事》,「漢彩女常以七月七日穿七孔針於開襟樓,人俱習之」。意即少女們是夜擺上瓜果,對着星空穿針引線,祈求心靈手巧,稱之乞巧,是女子們聚會比拼女紅技巧、體現自我價值的重要日子,與男女歡情沒有任何關係。舊時七夕,不僅蘊含着人們對自然力量的敬畏與讚頌,也對神秘的牽牛星與織女星充滿無限遐想,更是技藝、歲月與人文共同的故事。在無限悠遠中,書寫着對幸福生活的嚮往和追求。

同時「七」在古時,還是一個充滿魔力的數字,既同音「期」,寓意着時間的輪迴和期待;更諧音「妻」,讓七夕節同女性與愛情緊密相連。從七曜星辰到七七四十九天的道場,每一個「七」都荷負着對美好未來的期許。

直到南北朝,牛郎織女的神話與七夕相融合。牛郎以老牛為媒,與織女結為夫妻,卻因觸犯天條被銀河相隔,唯有每年七月初七,萬千喜鵲搭成鵲橋,讓二人短暫相會,惹得人間多少唏噓與遺憾,從此七夕逐漸與堅守、思念綁定。且隨時間演變,又增加了祭拜、守夜許願、投針驗巧、喜蛛應巧、製巧果食巧果、祈禱福壽子嗣的習俗。在唐宋時期達到鼎盛,所謂「纖雲弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢,便勝卻人間無數」,成為全民參與的浪漫佳節,並流傳至今。

只是很少有人知曉,七月初七也是道教五臘日之一的「道德臘」,就是主掌文運的魁星誕辰。魁星,亦為魁斗星、奎星,與古代奎宿崇拜有關。奎宿為星官名稱,又叫「天豕」「封豕」,為二十八星宿之一,是北斗七星的第一顆星,謂為魁首。傳說魁星爺生前雖滿腹經綸,可惜逢考必敗。他悲憤交加之下投河自殺,被鰲魚救起,升天成了魁星,專司文章科考、功名利祿。於是道教奉其為主文運、文章之神,後世建魁星閣並塑神像以崇祀之,在民間有着廣泛影響力。

東漢時已有「奎主文章」的信仰,多個城鎮都有魁星樓、魁星閣,如稱秘書監為奎府、皇帝的字為奎書、奎章。因魁又有「鬼」搶「斗」之意,故魁星被具象為獠牙青面、手握筆墨、左腳踢北斗、右腳立鰲頭的模樣。據聞他那支筆專門用來點取科舉士子的名字,是以讀書人皆視其若神明。

在唐宋皇宮正殿的台階正中石板上,雕有龍鰲圖像。如考中進士,便要入皇宮正殿下恭迎皇榜。按規定,唯有案首(狀元)才有資格立於鰲頭之上,故有「魁星點斗,獨佔鰲頭」之譽。宋代《癸辛雜識》曾記載,朝廷「送鍍金魁星杯柈一副」予當時狀元。明朝《儼山外集》內也描述了士生們貼魁星圖和考場出售魁星像的熱鬧場面,表明考生都希望考神附體、一舉奪魁。閩東一帶讀書人尤其敬重魁星,在七夕夜祭拜魁星,以享考運亨通、學業昌隆。所以每逢七月初七,男拜魁星女乞巧的習俗經久不衰,代代延續。

如今很多年過去了,天台屋早就消失不見,祖父母及父親業已不在人世,母親也期頤之年。我無法再像孩童那樣承歡繞膝下,聆聽他們講述過去的故事,再拜着魁星許下夢想成真的矚望。我始終念念不忘的是他們的笑容,以及天台上聽來的故事和三跪九叩魁星之時那種難以言喻的敬畏與好奇。

可惜現代社會物質條件太過豐富,老一輩人勤勞克己為下一代創下優越的生活基礎,年輕人從小到大無需吃苦受累為生計奔波,很多青年選擇躺平擺爛,沒有奮鬥慾望。這不是青春反叛,只是無目標可以追尋。今年七夕夜,青年們不用穿針乞巧,只需藉着這個上弦新月、由虧到盈的特殊日子,把七夕星河裏的期盼重新沸騰點燃。這是對於生活恆久、歲歲常新的熱切渴望,就像鵲橋雖短,卻年年如約。人無論何時何境況,總該懷有理想、信念與追求,不管祭拜魁星抑或其他神明,只要追逐本心銳意向前,敬畏天道,順應人道,因我禮汝,重拾夢想,重燃熱誠,再度渴望去感覺、接觸及探知,世界就會給我們驚喜和感動。

天空浩瀚,歲月悠長,七夕從來沒有隆重的儀式,也不是轟轟烈烈的節日,只有跨越銀河的堅持與魁星護佑下的鋒芒,以及落在人間的珍惜。儘管七夕依然,我已暮年,曾經聽故事的人不知不覺成了講故事的人,來日講故事的人也難免會變成故事裏的人,惆悵的是今天看不到聽故事的人。可歲月改變了一代又一代,未來是否還會有人講故事,又有誰會聽故事?

七夕,七夕,今夕何夕。

七夕,不止是七夕。