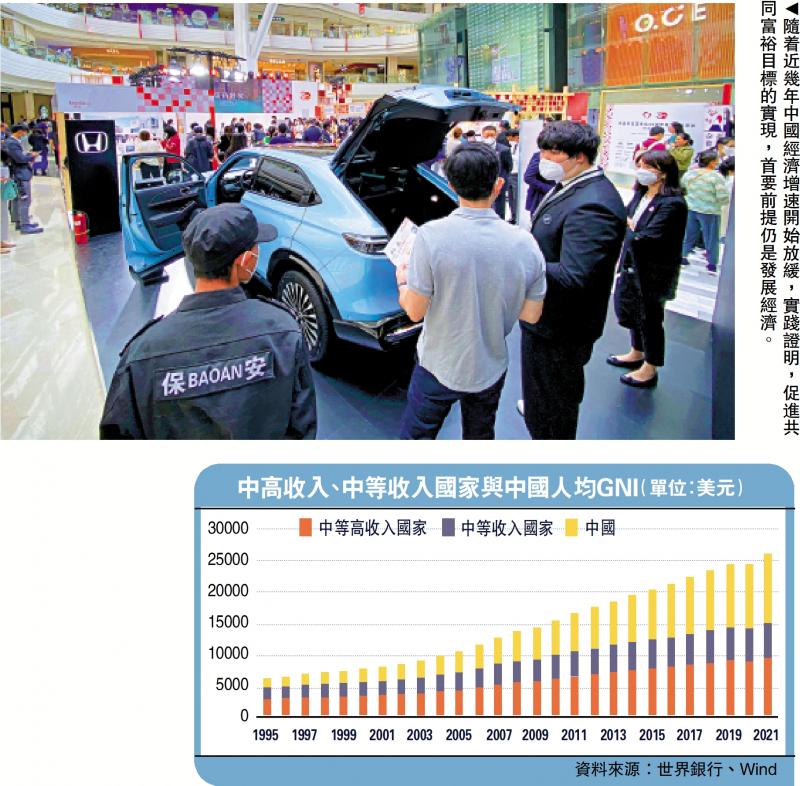

圖:隨着近幾年中國經濟增速開始放緩,實踐證明,促進共同富裕目標的實現,首要前提仍是發展經濟。

按照世界銀行標準,中國在2019年成為中高收入國家,但從總量和規模上看,仍存在區域發展不均衡、城鄉差距擴大化的趨勢。未來必須堅持一切從實際出發,在共同富裕的根本目標指引下,統籌協調經濟增長、民生福祉建設和社會發展,在經濟高質量發展中促進高水平共同富裕。

「十四五」規劃綱要提出,到2035年,全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。避免跨入「中等收入陷阱」需要高度關注居民收入差距擴大與財富嚴重分化現象,花力氣解決好貧富差距擴大及由此衍生出的經濟社會發展不平衡問題。

居民收入現實狀況

其一,人均國民收入(GNI)實現大跨越,但距離高收入仍有較大差距。縱向比較,按美元不變價計算,中國人均GNI從1962年的約70美元升至1978年的200美元,屬於低收入階段。橫向比較,依據世界銀行公布的數據,中國人均GNI在1962年僅相當於世界平均水平的14.6%,2018年則達世界平均水平的85%,較1962年提升超過70個百分點。人均GNI增速方面,1996-2021年中國人均GNI的平均增速達到8%,同期中高收入、中等收入國家這一數值分別約4.3%、5.0%,中國的增速明顯快於後二者。值得注意的是,隨着近幾年中國經濟增速開始放緩,中國人均GNI出現放緩跡象。

其二,居民儲蓄率呈持續下滑態勢,人均可支配收入仍偏低。過去十五年來,整體看中國儲蓄水平呈持續下降趨勢。根據世界銀行數據,主要表現在兩個維度:(1)淨儲蓄佔GNI比重。1982-2019年間中國淨儲蓄佔GNI比重均值為29.41%,高收入和中高收入國家分別為5.58%、15.76%,而中國在2008年達到歷史高峰38.5%後持續下降,2019年更降至27%。(2)總儲蓄佔GNI比重。1982-2019年間中國總儲蓄佔GNI比重均值為42%,高收入和中高收入國家分別為21.89%、29.26%,而中國在2010年達到歷史高峰51.55%後持續下降,2019年更降至43.92%。與高收入和中高收入國家相比,中國居民儲蓄率仍居於較高水平,但存在儲蓄率下降的趨勢。

其三,城鄉居民收入差距仍較大,不同群體收入有所分化。1978年後,中國大力推進東部沿海城市開放開發政策,促使資金、技術和人才等在核心城市群集聚,大規模城市化帶來發展紅利,推動城鎮居民收入和財富快速積累。農村地區率先通過家庭承包責任制和發展鄉鎮企業開啟市場經濟,但由於農業經濟增收有限,農村地區經濟發展相對滯後,很難享受到沿海城市政策驅動和產業集聚帶來的收入增長機會。世界不平等數據庫(WID)數據顯示,中國農村地區前10%和後50%的群體收入份額差距從1978年的-1.58倍擴大至2015的23倍;同期,城鎮地區這一數值從1978年的-13倍擴大至2015的14倍。數據直觀反映了城鄉內部出現的收入分化現象。

其四,居民收入仍以工資性收入為主,其他收入佔比偏低。國家統計局城鄉一體化居民收入與支出年度調研結果顯示,中國居民的收入仍以工資性收入為主,經營、財產以及轉移淨收入等佔比仍然偏低,而且居民工資性收入的增幅並不高,2013-2020年間中國居民工資性收入的佔比在逐漸下降。《中國居民收入分配年度報告(2017)》數據顯示,中國居民收入在國民收入分配中的比例自1998年以來持續下降,已經累積較大降幅。雖然2009年後這一下降趨勢得以逆轉,但回升速度仍較慢。

未來發展路徑選擇

第一,以經濟高質量發展為主線,夯實共同富裕物質基礎。實踐證明,促進共同富裕目標的實現,首要前提仍是發展經濟。一是通過科技創新驅動高質量發展,深化供給側結構性改革,實現經濟方式和發展模式的轉型;二是強化跨周期政策調節力度,精準把控財政與貨幣政策實施力度、空間和預期,深化「六穩六保」政策;三是進一步推動產業鏈結構升級和加大科技創新,穩妥推進新舊動能轉換,為經濟增長賦能,為企業和居民拓寬財富增長空間。

第二,穩妥化解地方債務風險,促進地方經濟健康運行。地方債務風險關係到地方經濟和民生發展。一是要統籌制定完善地方債務和隱形債務風險處置應對方案,嚴格貫徹落實地方債務風險處置、地方發債融資以及地方融資平台監管規定;二是要嚴格規範地方舉債行為,持續落實《預算法》等法律法規條款,針對地方政府發債給予明確標準,設定「紅線」和「底線」;三是規範地方政府部門依法償債,對地方政府的舉債、償債、擔保等進行嚴格規定,保障民營資本合法權益,維護地方政府信用和信譽。

第三,重視民生事業發展,更好地促進人民美好生活。一方面,健全城鄉社會保障機制建設,積極應對人口老齡化。積極應對人口老齡化問題需要綜合施策。一是各地方要貫徹落實國家應對人口老齡化的政策部署,從養老產業、社會保障和公共服務供給等多個層面健全政策體系;二是要健全城鄉一體化社會保障制度,防止出現「因病致貧」、「因教致貧」問題,推動全民社會保障體系覆蓋,完善大病醫保統籌;三是要加大金融扶貧力度,借助金融扶貧、產業政策扶持等有效舉措,完善配套公共交通、醫療、教育以及社會福利機構,滿足城鄉居民公共服務需求。

第四,加大人力資本教育投入,重視中低收入群體教育培訓。從單純依靠人口紅利走向創新驅動的高質量發展,需要進一步加大人力資本教育投入,激活人力資本紅利。面對當前中國「人口紅利」逐步消退的現實,一方面應進一步挖掘工程紅利、人力資本紅利,既要重視高等教育質量,也要促進城鄉教育發展均衡,另一方面需要強化職業教育與高等教育的有效銜接,兼顧中等職業教育與高等職業教育發展,培育更多專業化、實用性人才,促進人力資本加快提升,增強人口紅利優勢。

結論與展望

如果按照歷史經驗數據,即中國人均GNI達到6%-8%的增速,中國未來數年內將能夠跨入到高收入國家行列,但考慮到經濟放緩,人均GNI的增速也會走弱。筆者預計要實現人均GNI到2萬美元的目標仍需付出巨大努力,假設人均GNI的平均增速設定在4%-4.5%,初步預估需要三至五年的時間達到高收入國家門檻(2022年標準)。

對此,必須堅持系統觀念,一方面要着力解決歷史遺留問題,全面深化改革,穩步擴大高水平開放,加快構建「雙循環」新發展格局,以共同富裕為根本目標,注重經濟增長的質量和經濟社會、生態的發展均衡;另一方面,要吸取一些國家的經驗教訓,加快通過制度優化和深化改革等綜合舉措釋放要素生產活力,在發展中解決城鄉發展不平衡和貧富差距等問題,不斷提高居民可支配收入,擴大中低收入群體收入佔比,促進共同富裕取得實質性進展。

同時,也要妥善應對外部不確定性不穩定性的挑戰,防範化解外部地緣政治變局、經濟金融競爭加劇以及經貿「脫鈎斷鏈」等風險,建立完善更加多元、立體和可替代的宏觀治理機制。有關機構研究測試,假設全要素生產率增速每年提升0.06個百分點,2023-2035年年均潛在經濟增速可達到4.59%,即可實現「2035年經濟總量較之於2020年翻番」的目標。無論是從潛在經濟增速、規模體量還是產業升級等維度來看,中國經濟仍有巨大潛力空間,將有望實現人口規模巨大的現代化,跨過中高收入國家並向高收入國家行列邁進。

(本文僅代表個人觀點)