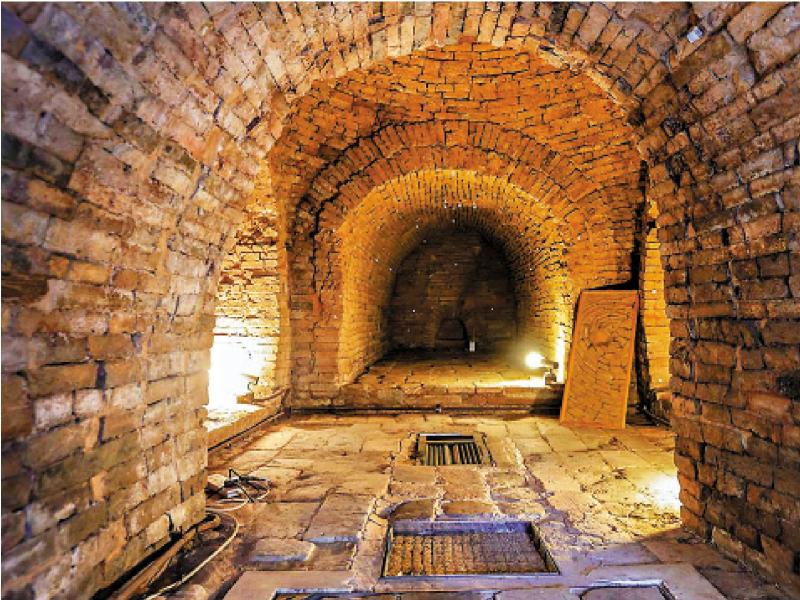

圖:李鄭屋漢墓一景。

正值今年是香港李鄭屋漢墓發掘70周年,「李鄭屋漢墓發掘70周年:發掘及其意義」研討會昨日在香港樹仁大學舉行,一眾香港,以及來自河南的考古學者,從李鄭屋漢墓發掘談到漢代墓葬文化,通過對比漢代中原地區和嶺南地區出土明器,印證中原地區和嶺南地區的文化交流,古已有之。/大公報記者 劉 毅

此次研討會由香港考古學會主辦,參與嘉賓講者包括香港考古學會主席蔣白浪、副主席張宇靈,河南省文物考古研究院研究規劃室主任孫凱、河南省文物考古研究院配合基建考古室主任周潤山,香港樹仁大學田家炳孝道文化教研中心主任區志堅,河南省博物院管理部藏品二科科長王瓊等。

香港漢代已參與南海貿易

蔣白浪在研討會上致辭時表示,今次探討會主要是引領公眾探索漢墓面貌,藉此論證香港與中原文化的同根同源。

張宇靈以「香港漢代考古發現及其意義」為題,介紹香港一些鐵器時代的考古發現,以及香港在兩漢時期的遺址發現,「香港的兩漢遺址發現較少,有大嶼山白芒、馬灣島東灣仔北、西貢滘西洲、屯門掃管笏和九龍李鄭屋漢墓等,這些發現反映香港在漢代已受中原文化影響,並與其有緊密聯繫。」張宇靈表示,香港發現的李鄭屋漢墓為香港唯一一座東漢的磚墓室,反映東漢時期先民的生活風貌。

張宇靈又指出,李鄭屋漢墓和聚落遺址顯示,當時的香港並非邊陲蠻荒之地,而是嶺南地區重要的生活空間,從出土文物來看,漢代時的香港已有農耕、捕魚以及手工製作活動,所出土青銅器、陶器、貨幣、漁具等文物,墓制與隨葬品風格與嶺南文化相融合,並表明香港在漢代時期很有可能已經參與南海貿易,以連接嶺南、南越以及海外地區。

區志堅也在談及「考古的成就:略論香港李鄭屋古墓發掘成果的重要地位及參與人士」時表示,從李鄭屋漢墓墓室結構到出土器物類型,均顯示其與華南地區發現的東漢古墓如出一轍,李鄭屋漢墓所屬的穹窿頂合券頂磚室墓多見於廣東的東漢墓葬,其中十字型漢墓在東漢時期亦相當流行。

科技助力漢墓保育

與此同時,他也談及科技對漢墓保育之意義,康樂及文化事務署的文物修復組使用數據機收集古墓內的溫度和濕度數據,密切監察墓室的室內環境。近年博物館更與土木工程處的專家合作,利用攝影測量儀器監察墓磚上的定位點,將所收集的數據經過電腦計算,以確保墓磚並未發生移動,以訂立保護古墓的對策。

來自河南省的孫凱主要剖析河南濟源漢墓出土文物,如何反映漢代生活。他認為在兩漢時期,出土隨葬品經歷了從禮器到生活用器的變化,譬如濟源墓中出土的動物俑模型作為陪葬模型明器,以家禽牲畜為主,生動展現了漢代濟源地區的生產生活和社會經濟,同時也體現了漢代人「事死如事生」的觀念。

昨日大風大雨,但無阻一眾學生前來聽講的熱忱。不少學生在研討會之後,都表示收穫良多,不僅增進對李鄭屋漢墓發掘歷史的了解,也感受到了河南墓葬出土明器的生活化一面,期待日後能有更多中原文物能在香港展出。