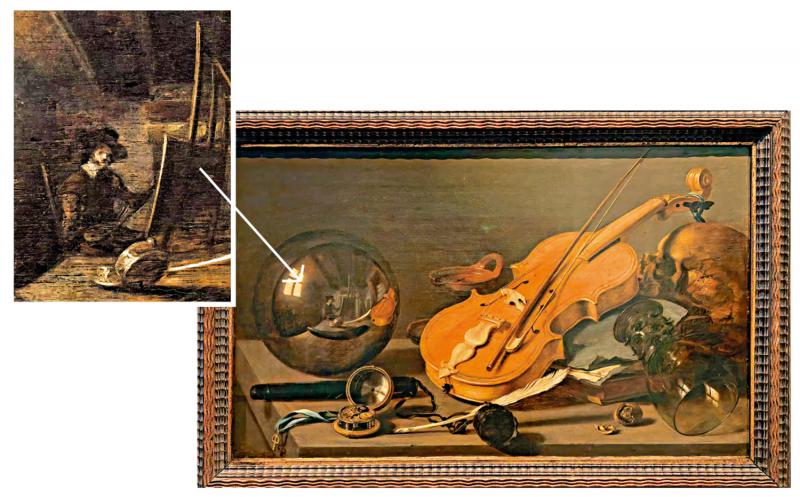

圖:彼得.克萊斯畫作《有小提琴和玻璃球的虛空畫》及隱藏在畫面左側玻璃球中的藝術家自畫像。\作者供圖

首次到訪德國紐倫堡,僅為專程去參觀丟勒(Albrecht Dürer)的故居博物館。然而,城內的德意志國家博物館(Germanisches Nationalmuseum)卻給了我更多的驚喜。沒想到紐倫堡城在文藝復興時期的輝煌褪去之後,還能擁有如此龐大且現代的博物館,且關於以德國為首的北方文藝復興藝術收藏極其豐富。在側翼展廳角落的荷蘭黃金時代展區中,一幅彼得.克萊斯(Pieter Claesz)的靜物畫《有小提琴和玻璃球的虛空畫》吸引了我的全部注意,哪怕比鄰牆上還掛着兩幅倫勃朗的作品。

這幅尺幅不大、畫中物品種類繁多的靜物畫完成於畫家三十而立的一六二八年。畫作昏暗的棕黑色背景不禁令人想起倫勃朗的肖像畫,然而,比倫勃朗年長近十歲的彼得.克萊斯顯然比前者更早達到了畫技巔峰。這幅桌上堆滿各類物品的靜物畫充分展示了畫家完美描摹各類物品材質的能力。畫中最醒目的自然是以對角線斜靠在書本上佔據畫面中央的一把小提琴。以它為中心,從左自右分別擺着反射出房間窗戶的玻璃球、前景打開的帶撞針的時鐘、傾倒的墨水瓶與斜倚在上面的羽毛筆和時鐘後的皮套組成了「書寫組」、沒有燈油的燭台、敲碎的核桃、打翻的空玻璃杯,以及最右側小提琴下的骷髏頭……出鏡的所有事物都指向一個令人深省的哲學隱喻──世俗享樂的短暫與生命的轉瞬即逝。

十七世紀,帶有上述物品的「虛空畫」(源自拉丁語Vanitas,本意為「虛榮」)題材風靡尼德蘭地區。最初,僅有象徵死亡和生命短暫的骷髏頭骨常被繪於肖像畫背後。待到十七世紀初推崇「預定論」並強調現實生活道德約束的新教加爾文宗在尼德蘭地區盛行,否定世俗享樂價值、呼應宗教對人性貪婪批判的「虛空畫」發展到了巔峰。這一通過具象物品暗喻道德警世的畫種通常包括三類象徵符號:珠寶、樂器、煙斗等通過財富所獲得的感官愉悅代表世俗享樂;骷髏、沙漏、時鐘、枯萎花朵和肥皂泡等物品特指生命短暫;而書籍和科學儀器則蘊含對知識和信仰思考的精神救贖。綜上,彼得.克萊斯的《有小提琴和玻璃球的虛空畫》幾乎囊擴了所有此靜物畫種最具辨識度的物品。

那麼,吸引我在畫前駐足良久的緣由僅是蘊含「虛空」主題物件之全面嗎?顯然不是。真正令我對此作拍案叫絕的細節,是隱藏在畫面左側玻璃球中的藝術家自畫像。

若追根溯源,在凸面鏡中描繪自畫像的傳統同樣出自尼德蘭地區。被譽為「西方油畫之父」的揚.凡.艾克(Jan van Eyck)在其著名的《阿爾諾芬尼夫婦像》中藏在背景牆上的凸面鏡自畫像為這一炫技操作開了先河。此形式既不顯山不露水,還悄然無聲地替代了個人簽名,成為了日後諸多藝術家爭相效仿的手段。之後,意大利矯飾主義大師、英年早逝的帕爾米賈尼諾(Parmigianino)留下了最具代表性的《凸面鏡中的自畫像》,讓這一自畫像形式開始獨立存在。而彼得.克萊斯在一個世紀之後於「荷蘭黃金時代」所創作的這幅虛空靜物無疑是在承襲了尼德蘭前輩凡.艾克技法的基礎上,實現了凸面鏡自畫像與靜物題材巧妙結合。事實上,儘管畫中有多個金屬或玻璃表面的折射細節,但最醒目的高光仍舊是玻璃球中映射出的室內窗戶。彼得.克萊斯不單通過準確描摹每種物品材質來展現其超凡畫技,更是通過凸面鏡反射的「自拍」不露聲色地完成了炫技。

畫中通過玻璃球反射「出鏡」的彼得.克萊斯頭戴禮帽端坐畫架前,正全神貫注地描摹桌上的物品。皮套、時鐘、羽毛筆和大提琴均以不同形式的拉長變體被繪入玻璃球。畫家的面部清晰可見,因此無需在畫布上簽名,作品本身便成了最真實、能夠替他「驗明正身」的傳記文獻。「畫中的畫家」─或許可被理解為一種「More than meets the eye」(遠超肉眼表象所見)的更深層寓意。易碎且反光的玻璃球特質與虛空畫中經常出現的肥皂泡一樣,均象徵着人類生命的脆弱無常。而選擇將自己繪在玻璃球上的克萊斯,無疑試圖通過這個炫技細節超越世俗的死亡,在這個轉瞬即逝的世間留下記錄其本人藝術成就的永垂不朽。