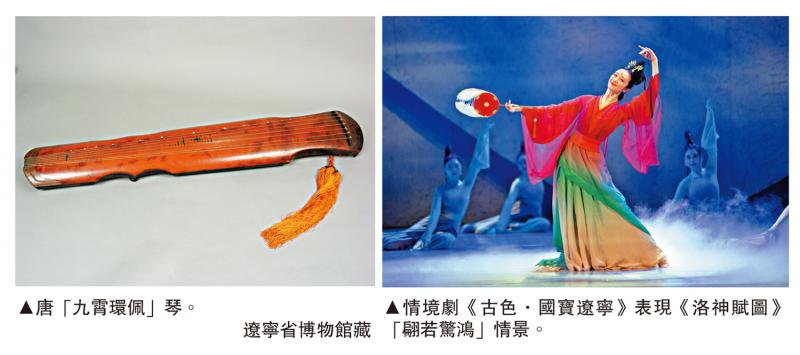

左圖:唐「九霄環佩」琴。\遼寧省博物館藏;右圖:情境劇《古色.國寶遼寧》表現《洛神賦圖》「翩若驚鴻」情景。

從中共十八大至今十多年來,系統梳理中國傳統文化資源,讓收藏在禁宮裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裏的文字都活起來,激活中華文化生命力,並通過多種方式讓文物在新時代煥發出新的活力,取得了看得見摸得着的成效。例如博物館免費向公眾開放,藏品數據庫向各界公開,寶貴的歷史文物、革命文物源源不斷走向社會,中華優秀文化遺產越來越多地融入日常生活,並豐富着人們的精神世界,如春風化雨,潤物無聲。

在中華文化遺產寶庫裏,有極少數特殊文物,本身一直保持着生命力,就像古樹名木那樣屬於「活文物」。在這方面,除故宮博物院外,新中國人民政府建立的第一座博物館──東北博物館即今遼寧省博物館,收藏了部分流散東北的清宮舊藏,其中「九霄環佩」琴是中唐時期古琴,承載着盛唐原聲,用它彈奏《高山》、《流水》、《陽關三疊》等古琴曲,就是原裝大唐遺音。唐歐陽詢《仲尼夢奠帖》,是歐陽詢傳世法帖裏唯一手書墨跡,起筆、落筆、行筆規矩端謹,筆意連綿,結體、造字、骨架結構森嚴,氣象豪邁,生動地反映了唐人「尚法」的時代風尚,為一般碑拓字帖所難以企及。

日前在北大百年講堂,遼寧歌舞團推出情境劇《古色.國寶遼寧》,以遼寧省博物館所藏國寶文物為創作源泉,挖掘歷史內涵,抒發時代精神,與在場北大學子產生共鳴,台上台下互動熱烈,是「文物活起來」的又一成功探索。當國寶遇上歌舞,綻放出照古騰今的藝術之光。

首先是還原生活原貌。晉顧愷之(公元三四八至四○九年)《洛神賦圖》,是根據三國曹植(字子建,公元一九二至二三二年)《洛神賦》創作的長卷。賦文全面描寫曹植在洛陽南郊龍門伊闕之濱,遇上洛水之神宓妃,在此演繹了一場人神相愛、相悅的夢幻故事。作為圖畫,即使是可以連環描繪故事場景的長卷,也不可能像如今影像技術「全景畫」,表現故事發展全過程,而是截取幾個精彩片段:卷首為曹植及其侍從,在洛水之濱遙見洛神。遠水泛流,近水息波,洛神含情脈脈,欲去還留,正是賦文「洛靈感焉,徙倚彷徨,神光離合,乍陰乍陽」情景。卷中段,洛神飄然降臨,時隱時現,忽往忽來。二人眉目傳情,互致愛慕。子建解下身上的玉珮給洛神,洛神則呈送身佩的瓊珶美玉以回應。二人指江水為誓,海枯石爛心不變。接下來,洛神乘坐「雲車」,側首與子建「動朱唇以徐言」,手持「江南之明璫」,與子建灑淚揮別,「抗羅袂以掩涕兮,淚流襟之浪浪。」駕車的六龍黃、白相間。雲車兩側是一頭鯨和一頭鯢,水中有神獸護衛。卷末「辭別」,子建駕車登程,回首尋望洛神倩影,人神永隔。情境劇第二場《丹青雅尚》以女子群舞「鴻」一節,還原《洛神賦》、《洛神賦圖》宓妃及眾神凌波漫步、翩翩起舞的驚鴻情景:「其形也,翩若驚鴻,婉若游龍,榮曜秋菊,華茂春松。髣髴兮,若輕雲之蔽月;飄颻兮,若流風之回雪。遠而望之,皎若太陽升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出淥波……」再現了曹植、顧愷之這兩位相距一百一十六年的藝術家,塑造的魏晉人物形象、服飾、舉止和精神風貌。

其次是抓住歷史脈動。魏晉六朝是古代中國最「唯美」的時代,文學、藝術的許多種類都形成或成熟於此時。比如文學上的七言詩、帶動唐詩宋詞繁榮的格律、後世小說源頭的志怪小說;繪畫上,山水畫、卷軸畫;漢字與書法發展重要里程碑,楷書、行書、今草,在王羲之時代形成並一舉達至最高成就,留下《蘭亭序》、《洛神賦圖》等代表那個時代風尚的國寶文物,楷書、行書至今仍是漢字標準字體。情境劇第一場《翰墨沉香》開場便以「逸」、「詠」兩節,再現「魏晉風度」、「江左風華」。在群賢畢至的山陰蘭亭,當時的社會精英們,思考着自然、社會、人生哲理和生死大事,吟詠起「每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔。」千古之問,千古名篇,千古名跡,千古高情,超塵脫俗,藻雪心靈。

第三,鑒古所以察今。宋徽宗趙佶《瑞鶴圖》,描繪政和二年(公元一一一二年)正月十六日,一群仙鶴飛鳴於皇宮端門城樓上空的情景,其中二鶴相對落在端門城樓屋脊兩端的鴟尾上,一時蔚為「祥瑞」吉兆,引來市民紛紛駐足觀看。但結果事與願違,十五年後發生了金朝滅宋的「靖康之難」,成為奇恥大辱。情境劇第二場《丹青雅尚》以群舞「祈」一節,再現北宋末日降臨前夕這場異事,人們從中不禁感悟:國防薄弱的經濟繁榮,最終不過「人為刀俎,我為魚肉」。要保衛和平發展的成果,必須建設強大的國防。這是血淚、恥辱換來的歷史教訓。

第四,通古今之變,成一時之尚。這些國寶故事背景,大多是恬淡寧靜的氛圍。比如古琴是中國歷史最悠久、最主要的傳統樂器,古琴音色安靜悠遠,古琴音樂基本上都是單聲部,以文人雅士在高山流水環境中直抒胸臆為能事,但求一二知音,不求取悅眾人。情境劇中基本多改以熱烈氣氛為主,筆者初時頗有「煮鶴焚琴」之憾。但目睹現場青年學子們沉浸於劇情之中,對中華傳統文化具有的突出創新性有了更深刻體會:國寶走進現實生活後,除自身生命力之外,通古今之變,方能成一時之尚,贏得觀眾,方能獲得新的更強的生命力。