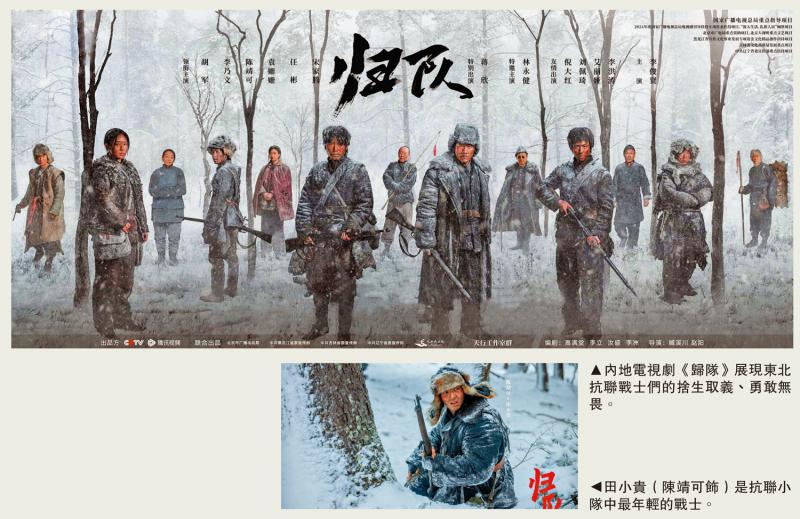

上圖:內地電視劇《歸隊》展現東北抗聯戰士們的捨生取義、勇敢無畏。下圖:田小貴(陳靖可飾)是抗聯小隊中最年輕的戰士。

當九三大閱兵上的戰旗方陣中「楊靖宇支隊」的戰旗出現在眼前時,場內外的觀眾都沸騰了。先輩們為了抗戰勝利拋頭顱灑熱血,其中東北地區在抗擊日寇的鬥爭中,作出了不可磨滅的貢獻。近期在內地播畢的主旋律電視劇《歸隊》即聚焦「東北抗聯」的血淚抗爭歷程,把戰士們的捨生取義、勇敢無畏展現得淋漓盡致,以創新的敘事手法,講述發生在東北這片土地上的崢嶸故事。\王鶴霖

不論是大熒幕,還是在公仔箱,都曾上演過多部抗戰題材作品。比之大多呈現宏大戰爭敘事的同類作品,《歸隊》則反其道而行,從小處着眼,以一群被打散的抗聯小隊戰士的視角,向今天的觀眾展示了東北地區人民十四年艱苦抗戰的英勇與熱血,無論是內容還是立意在同類題材中都是一次創新。

身體與精神的兩次「歸隊」

從創作角度而言,劇集立意新穎,結構完整,敘事手法成熟,運用多線並行、閃回等多種手法,讓內容更豐富。整部劇以「歸隊」這一主題貫穿,而這個「歸」又不僅僅是身體上回歸,更是在思想上歸隊。

在抗聯老兵的戰爭記憶之中,東北抗聯戰士吃草根樹皮充飢,穿着草鞋追火車,而本劇在吉林白山零下三十攝氏度的室外環境實景拍攝,把這些細節一一還原,是劇組對抗聯英雄的敬意。除了真實展現抗聯鬥爭的艱難之外,團隊也對東北地區的風光進行還原,從茂密的松林,廣闊的雪原,再到豐富物產,黑話方言的使用,都讓整部劇「東北元素」滿滿。戰爭是殘酷的,但是東北人民的熱情依然代代流傳。

整部劇向觀眾展現了抗聯的兩次歸隊。其中此劇開篇就向觀眾展現了幾個隊員是如何赴排長「老山東」的「八棵松之約」,這就是第一次歸隊,代表着普通民眾走向統一的抗日組織,劇中這一看似簡單的約定,六個人的歸隊卻走得艱險萬分。「老山東」魯長山帶着神槍手田小貴一路跌跌撞撞去赴約,難兄難弟湯德遠與萬福慶被抓進了日軍勞工營,而高雲虎則目睹了淘金者的陰謀。他們所遇困難正是那個時代下百姓艱難生存的寫照,日軍的暴行,漢奸的無恥不僅僅存在於殘酷的戰場之上,更體現在勞苦大眾被壓迫的血汗中。

劇中的第二次歸隊展現的是反攻,是東北抗聯走向全國抗日,他們的經歷是當年東北抗戰的縮影,東北抗聯更是全中國抗日史中濃墨重彩的一筆。「歸隊」的立意於楊靖宇將軍之死後得以再次昇華,抗日精神在此刻點燃了千千萬萬普通百姓,可以說這也是革命信仰的再次「歸隊」。

東北百姓用生命書寫的血淚

作為一部戰爭主題群像劇,人物的塑造一直是重中之重,本劇在選角中啟用了胡軍、李乃文、蔣欣等大量優秀的演技派演員。觀看完整部作品,可以說這部劇的人物塑造最大的特點就是真實,英雄不是高大的「完人」,他們也是普通百姓,戰爭是殘酷的,但每個戰士也是生活在這片土地上的普通人,他們有家人,有愛人,他們是父母眼中的孩子,是愛人心中的主心骨。

在歸隊的數年間,他們也有過猶豫,有過動搖,也有過迷惘,也想回家跟家人過普通日子。排長看到殘疾兒子後,內心是對妻兒滿滿的愧疚;湯德遠在勞工營受苦之後,也想着活命要緊,混成了穿綢緞的商人;田小貴回家找到地主父親求一口熱湯,後又被七三一部隊抓走被注射藥物,不受控制後做出叛變行為;衞生員蘭花兒被土匪所救後與其生子過起日子。

有人說他們與歷史書上的英雄不一樣,他們不夠堅定,不夠英雄,也有人說,他們也只是想活着,也應該活着,活下去並沒有什麼錯。歷史中,十幾歲的娃娃兵、無名英雄也數不勝數,是什麼讓大家前赴後繼地走向抗爭之路呢?這是因為每個人都知道,如果國將不國,那又如何有家呢?

除了幾個主角,《歸隊》中的這幾個人物也不得不說:無論是衞生員蘭花兒還是女老闆闊枝兒,魯長山的老婆抑或是蘭花兒母親,劇中的每個女性角色都有着鮮明的特點,而劇中的「惡人」肖鐵林隱藏身份卧底敵方,最終被人當作漢奸,抱憾而亡。

回顧抗戰歷史,低溫嚴寒的惡劣氣候,缺衣少食的生活條件,讓東北抗聯的鬥爭更為艱難,東北抗聯93%的傷亡率如此真實且刺眼。而落入筆尖,映入眼前的故事,是當地人口中的記憶,是那129位無名英雄用生命書寫的,應被永遠銘記的血淚。