圖:「刻」錄歷史,刀刺日寇。

抗戰期間,許多畫家以《大公報》為平台,用國畫、版畫、漫畫等不同的美術形式,呈現波瀾壯闊的抗戰偉業。尤其是木刻版畫,成為作者陣容最強大、參與度最廣的形式。力群、馬達、秦威、盧鴻基、段幹青、酆中鐵、張慧、尚莫宗等版畫家,用刻刀為武器,以犀利的刀鋒,刻畫出中國軍民的英勇無畏,戳穿了日寇的殘忍暴虐,銘刻下永不磨滅的歷史印記。/馬浩亮

20世紀30年代,現代版畫在中國得到快速發展,魯迅就是積極的倡導者。魯迅被譽為「中國新興木刻版畫之父」,也是公認的中國版畫收藏第一人,他不遺餘力地推廣版畫,指導提攜青年人才,推動了現代版畫與民族藝術風格、現實主義創作方向的融合,使木刻版畫成為「新的青年的藝術」「大眾的藝術」,極大提高了現代版畫在藝術上和思想上的價值。

隨着抗戰局勢發展,版畫也成為中國美術界與日寇作鬥爭的重要武器。許多青年版畫家,用刻刀發出時代的吶喊、民族的呼聲。

盧溝橋事變發生後,《大公報》先後從天津播遷上海、漢口、重慶。報館敏銳意識到版畫的戰鬥力量和大眾傳播優勢,將版畫作為報紙上常態化的作品門類。尤其是漢版和渝版,力作不斷。

緊貼戰局,賦予版畫新聞價值

1937年9月18日,正值九一八事變六周年之際,《大公報》漢口版創刊,同時創辦「戰線」副刊。稿約中稱:歡迎投寄富有戰鬥性的報告文學、詩歌、速寫、雜文、戲劇、木刻等作品。次日的「戰線」副刊,「戰」味十足。刊登了馮乃超的文章《為抗戰而藝術》,呼籲文化界「拿起你們的畫刷,你們的筆桿吧,民族的偉大時代,就是藝術家的偉大時代。」楊朔的散文《東沙島》,揭露「這兒已經淪為日寇侵擾華南的根據地了!」

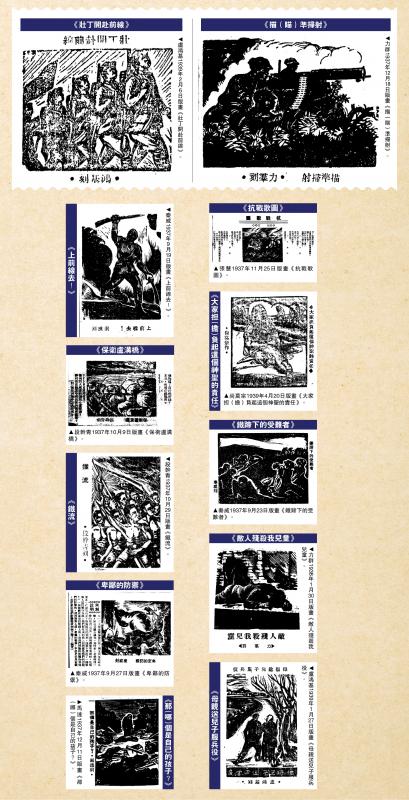

同一個版面上,還刊登了秦威(1911-1994)的版畫《上前線去!》。畫面中,魁梧挺拔的中國軍人,一手舉槍,一手提刀,屹立於硝煙炮火之中,形象偉岸,給人氣衝霄漢之感。建國後,秦威曾任中國電影美術學會會長,是《小兵張嘎》等許多影片的美術設計。

與畫廊和美術館裏的版畫不同,《大公報》將藝術家的藝術創作與戰爭情勢、新聞熱點有機結合,賦予了版畫全新的新聞價值。1937年10月9日刊登的段幹青(1902-1956)的版畫《保衛盧溝橋》,硝煙炮火中,中國士兵堅守陣地,舉槍射擊。這是較早以盧溝橋戰事為題材的版畫作品之一。段幹青是平津木刻研究會的骨幹。他的另一幅作品《鐵流》,壯碩的中國健兒,高舉火炬、旗幟,配詩直抒胸臆:「我們是一座新的長城,韌硬的胳膊、直挺的胸脯,每張口裏,是無聲地喊:我們不願做奴隸!」

力群(1912-2012)是20世紀中國成就最卓著的版畫家之一,曾任中國版畫家協會名譽主席。《描(瞄)準掃射》十分準確地展現了一個馬克沁重機槍組的作戰場景。一人負責指揮,一名主射手正在射擊,一名副射手負責供彈。這種寫實主義,完全符合軍事知識,做到了藝術與科學的統一,兼顧了面向大眾科普。這同樣體現了版畫在報紙上發表的新聞價值。

張慧(1909-1990)的版畫《擲去手溜(榴)彈,殺掉敵人頭》,近景是一排手榴彈,士兵舉起手榴彈,冒着硝煙,衝破柵障,勇敢向前。這些作品都謳歌了中國軍隊浴血奮戰、保家衛國的慷慨氣概。線條剛勁分明,形象飽滿,充盈着一種蓬勃張力和昂揚鬥志。

圖文並茂,揭露日寇野蠻暴行

揭露、抨擊日寇獸行,也是版畫的重要戰鬥方向。1937年9月27日秦威的版畫《卑鄙的防禦》,揭露了八一三事變後,日寇使用慘無人道的防禦方法,把強迫拉伕抓來的中國人,綁在軍用電線上,用肉體作為防禦物。畫面上,帶刺的電網纏繞在中國百姓的屍體上,黑煙滾滾,觸目驚心,令人髮指。

張慧《抗戰歌圖》,刻畫日寇敵機在空中張牙舞爪、對非作戰區域狂轟濫炸的野蠻暴行。並配了歌詞:「不要懼怕!不要驚慌!拿起我們的刀槍,跑上我們的戰場,撲滅這破壞世界和平的兇狼,打破這殘暴者的夢想。」

1939年2月4日,《大公報》重慶版刊登盧鴻基的版畫《所謂王道樂土》,日軍肆意鞭打虐待中國老百姓,戳穿敵寇粉飾美化侵略的謊言。尚莫宗《大家担(擔)負起這個神聖的責任》、秦威《鐵蹄下的受難者》,都刻畫了飽受戰禍、離鄉背井、顛沛流離、衣衫襤褸、飢寒交迫的難民形象。盧鴻基(1910-1985),抗戰時發起組織「中國全國木刻界抗戰協會」,建國後曾任浙江美術學院(現中國美術學院)雕塑系主任。尚莫宗(1908-2004),是知名的美術史學家,建國後長期在西南師範學院美術系任教。

兒童是戰亂中最悲慘的群體,也成為版畫家特別注意的題材,撻伐戰爭的暴虐,藉此喚起愛好和平人士對兒童的格外關注。力群的版畫《敵人的殘暴》《敵人殘殺我兒童》,都直斥日寇毫無人性、將刺刀捅向兒童的獸性。馬達的《那(哪)個是自己的孩子?》,一位戴頭巾的母親,痛苦麻木地站在成堆的屍體前,滿目狼藉,慘不忍睹。1940年新四軍的臂章,也是由馬達所設計。馬達(1904-1978),也是「中華全國木刻界抗敵協會」負責人之一,後任教於延安魯迅藝術學院,建國後,馬達曾任中國美術家協會天津分會主席。

通俗易懂,宣揚民眾保家衛國

酆中鐵(1917-1999)則將目光投向廣大農村。他在《大公報》重慶版發表的版畫《在敵人後方的武裝民眾》《從農村來的隊伍》,展現了農村老百姓動員起來投身抗戰洪流的雄渾場景,這進一步豐富了版畫的創作題材。酆中鐵發起組織了重慶木刻研究會,後來也擔任中華全國木刻界抗敵協會理事。建國後,他曾經擔任中國版畫家協會顧問。

盧鴻基的《母親送兒子服兵役》《壯丁開赴前線》《兒子出征去了,母親領了優待穀回來!》等作品,集中聚焦徵兵方面的場景,從新兵精神風貌、軍人家屬待遇、家國情懷等不同側面,號召青年踴躍參軍,宣揚保家衛國,且通俗易懂,這顯示了版畫在國防動員方面的意義。

值得注意的是,魯迅在提攜木刻版畫界青年新秀方面,傾注了大量心血。抗戰時的這批青年版畫骨幹,像力群、段幹青、張慧、酆中鐵等人,都曾經得到魯迅的傾力指導和推薦。譬如,張慧寄贈魯迅的版畫作品就多達70多幅。在投身抗戰洪流中,他們組成了一支特殊的抗戰隊伍,用一幅幅版畫,築起文藝抗戰的新陣地。

作為當時中國的報業巨擘,《大公報》也為當時這批二三十歲的青年畫家,提供了非常珍貴的展示平台和傳播媒介,極大提高了傳播的速度和廣度,這對於擴大美術抗戰的聲勢,發揮了不可替代的作用。

而在未來的歲月裏,《大公報》上的這批青年畫家當中的很多人,比如力群、馬達,都成為中國美術界特別是版畫領域的領軍人物。他們在抗戰時所作的特殊貢獻,也深深鐫刻在抗戰豐碑之上。