棉花種植與染織是人類物質文明的重要組成部分。有研究指出,棉花在地球上已經生存了一千萬年到兩千萬年。根據考古,已知最早紡織棉花的人類群體是生活在印度河谷的農民,大約在5000年前。棉花,原可分為20多種。其中,有四種野生棉經長期培育,成為在世界各地普遍栽培的品種,它們為亞洲棉、非洲棉、陸地棉和海島棉。

從物種的傳播途徑看,棉花並不是中國的本地作物,漢字中的「棉」一詞是從梵語和其他印度語言中借來的。根據文獻和考古,新疆地區至遲在東漢,即公元2世紀末3世紀初,已經使用了棉織品;在南北朝時期,即距今一千四、五百年前,已經植棉並用棉纖維紡織,開始普遍使用棉織品,到了唐代即7—8世紀,新疆地區的植棉和棉紡織有了很大發展,出現了緯線顯花的棉織物。

據考古資料和文獻記載,新疆是我國植棉最早的地區之一。自20世紀初至今在新疆地區展開的考古工作,以及從尼雅、樓蘭、和田綠洲的達瑪溝、山普拉、屋于來克,喀什綠洲的巴楚脫庫孜沙來和吐魯番盆地的阿斯塔那—哈拉和卓、交河溝北、巴旦木、木納爾等遺址和墓葬中獲得的棉籽及棉織物,其中有素面原白色,也有藍白印花棉織物或人物印花棉布,表明棉花在新疆栽培歷史悠久,也是在我國境內發現最早的棉織物的使用,特別是藍白色印花布和人物印花棉布,屬於最早發現的印染實物資料之一。

今天

我們就簡要梳理一下

考古發現的新疆地區古代棉紡織品

1983年—1995年間,新疆博物館和新疆文物考古研究所等單位先後多次對位於和田地區的山普拉墓古墓群進行了搶救性發掘,共發掘墓葬68座及2座殉馬坑,墓葬形制多樣,出土文物數量及品種極多,尤其是出土的紡織品文物引起了學術界的格外關注。墓葬年代大致分為早晚兩期:早期公元前1世紀至公元3世紀;晚期公元3世紀至公元4世紀。在山普拉墓地出土的以植物纖維為質地的紡織品文物也有發現,但是數量極少,均為棉紡織物,是將棉花紡捻成線,進行織制服裝。

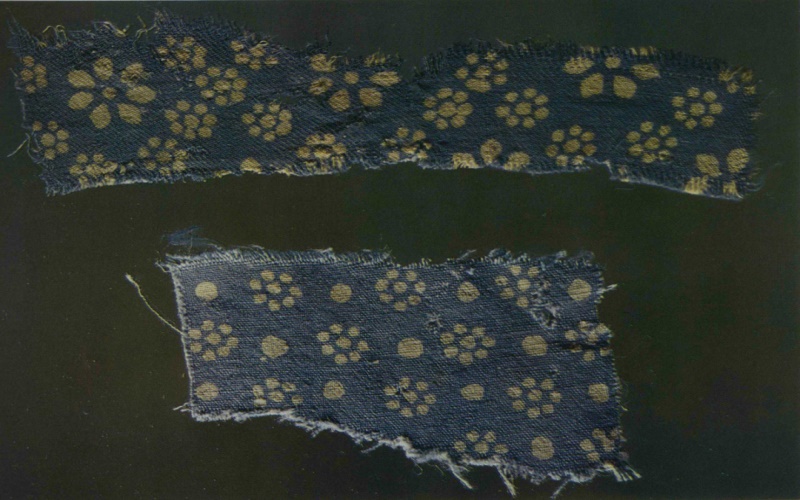

山普拉墓地出土的藍白印花布

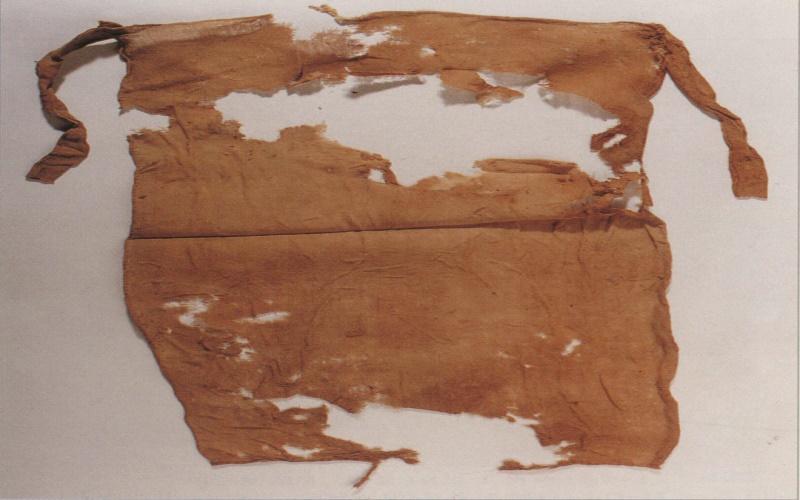

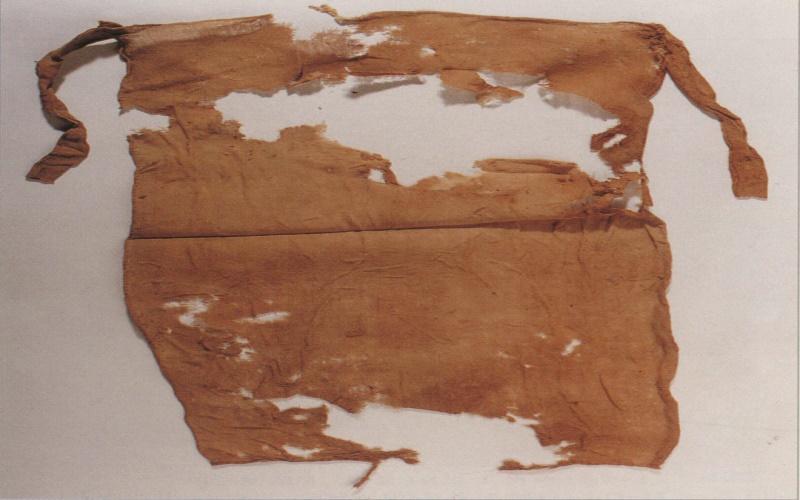

山普拉出土白色棉布覆面

山普拉出土白色棉布手套

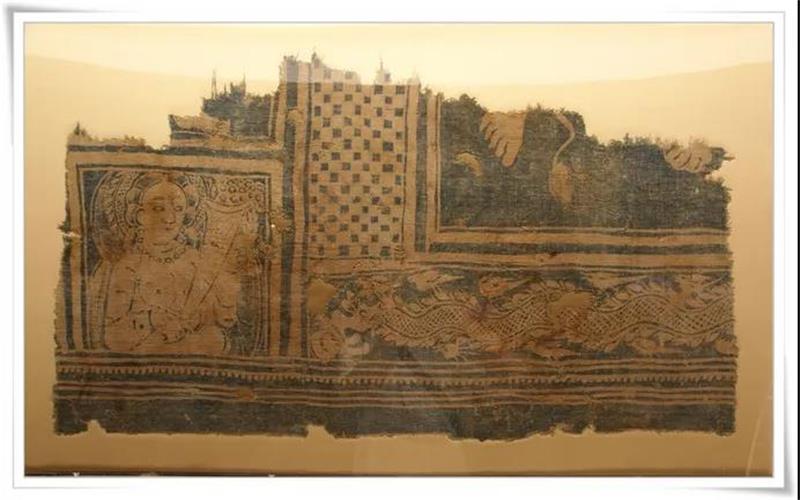

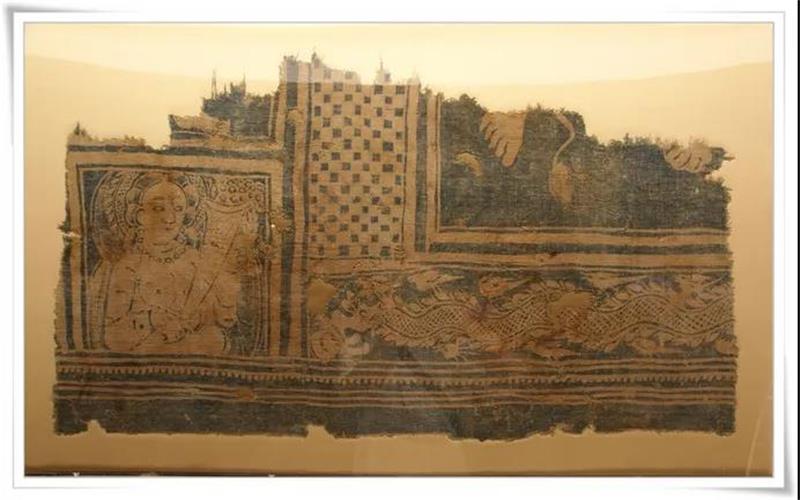

其實,早在1959年,新疆考古工作者在和田地區民豐縣尼雅遺址發現了一座東漢晚期的墓葬,墓中出土了藍白印花棉布、人物印花棉布和一些原白色棉布的殘片,這也是我國目前所知的最早的棉布。其中的人物印花棉布中心部分已經缺失,只能見到半只腳和一段獅尾。左下角有一個32厘米見方的方框,框內畫有一個半身女神像。女神高鼻深目,胸懷袒露,頸佩瓔珞,臂飾環,手持盛滿了果實的豐饒角。從人像項飾瓔珞以及和身后有頂光和背光這一特徵來看,此蠟染布的產地可能為鍵陀羅,是印度佛教藝術影響下的產物,因此早期西域蠟纈技術來源於印度的可能性比較大。

民豐尼雅遺址出土人像印花棉布

同年,新疆博物館李遇春先生帶隊發掘了于田縣屋于來克古城遺址,出土了許多珍貴的文物,其中包括在北朝墓葬中出土的制造比較緊密的「褡褳布」和1塊長11厘米、寬7厘米的藍白印花布。這些遺物的發現,表明北朝時期于田一帶已出現了植棉與棉織物。

屋于來克古城遺址出土的藍白印花布

1959年,在巴楚縣托庫孜薩來里遺址的發掘中,獲得的包括出土的棉籽和提花棉布在內的文物,說明最晚在唐代這裏的居民已開始普遍栽培棉花和織布。中國農業科學院棉花研究所,通過對巴楚出土棉籽的分析,認為是草棉(即非洲棉)種子。

巴楚托庫孜薩來遺址出土棉籽

塔里木盆地周緣的巴州大地,也是重要的棉花栽培和種植之地。位於巴音郭楞蒙古自治州的尉犁營盤墓地,為漢晉時期墓葬,出土了大量棉紡織品,分別用作香包襯里、絹枕填料、棉布褲、布袍、長裙等,說明棉在當時已經成為較普及的紡織原料。

再觀吐魯番盆地,1959年以來,考古工作者先後對吐魯番阿斯塔那——哈拉和卓古墓群進行了13次考古發掘,清理西晉至唐代墓葬近五百座,出土了大量各類文物,其中包括棉籽和棉織物。譬如:1964年,吐魯番阿斯塔納36號墓出土了棉布襪子。

阿斯塔納出土白色棉布襪

對于吐魯番地區的棉花種植情況,《梁書•西北諸戎傳》記: 「多草木,草實如繭,繭中絲如細纑,名為白疊子,國人多取織以為布。布甚軟白,交市用焉」。有學者考證,「白疊子」就是一年生的非洲棉。可見種植棉作物在當時的高昌,今天吐魯番綠洲是比較普遍的事情,以疊布充當類似于貨幣流通手段,用作交市,反映出棉布的產量不僅可觀,而且在商品經濟中扮演着重要的角色。

新疆是棉花傳播到內地的重要一站。到宋元時期,隨着社會經濟的進一步發展和交通條件的改善,棉花終於從新疆等邊疆地區傳入黃河流域、長江流域,並獲得廣泛種植。明清時期,新疆的植棉傳統依然在延續,並獲得相應的發展。明代外交家陳誠曾五次出使西域,留下《西域行程記》《西域番國志》等著作。在《西域番國志》中有,魯陳城(今新疆鄯善縣魯克沁一帶)「土產棉花,能為布而紕薄」之記載。至清朝,除天山以北外,吐魯番盆地和天山南路的棉花種植都獲得了較大發展。因虎門銷煙而著稱的名臣林則徐來到新疆后,也大力推廣中原地區的紡織技術,當時的民眾甚至稱呼紡車為「林公車」。

長期以來,新疆地區種植的棉花都是人稱「草棉」的非洲棉。晚清民國時期,隨着現代農業科技的發展,新疆開始種植從美國引進的陸地棉品種,以及蘇聯的棉花品種。而現在被我們所熟知的、產於新疆的長絨棉,則屬於另外一個棉花品種——海島棉。

棉花是長日照喜熱作物,新疆豐富的光照資源,全年日照時間長、強度大,晝夜溫差大之得天獨厚的特點,非常適宜于棉花的栽培。走過數千年的歷史長河,今天的新疆,經過各族居民的不懈努力與辛勤耕耘,已經成為全國最重要的棉花產地。

本文由自治區文化和旅遊廳文物管理處根據《絲綢之路•新疆古代文化(續)》(祁小山、王博編著)、《棉花帝國》(美斯文•貝克特著)、《新疆棉花極簡史》編寫,新疆博物館、新疆文物考古研究所提供有關圖片

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号