舜石橋位於東安縣大廟口鎮石瑞村境內,在大小陽江匯合點不遠的下遊。始建於明朝,距今有400多年歷史,被冠名「橋堅強」。舜石橋舊時是永州通往廣西、貴州以及邵陽的重要通道,絲綢之路上往來頻繁的交通要衝,是湘桂貴三地經商貿易必經的一條官道,這條路已經延續了3000-5000多年。

從火燒橋到舜石橋

石瑞村是一個資源、人文皆旺的風水寶地。早在唐朝,這兒的石乳岩就以出產優質鐘乳聞名,被作為貢品上貢朝廷。柳宗元的《零陵郡復乳穴記》中的零陵乳穴,指的就是這裏的石乳岩。產於這兒的石鐘乳是能夠媲美連、韶二地的石鐘乳的。唐朝皇室流行煉丹,鐘石乳被當做煉丹的組成原料或輔助藥品受到重視。零陵郡具備這樣的資源優勢,當然贏得了當時地方官員的關註和重視。

這裏也具有人文優勢。宋朝東安設縣,而就在宋朝,這裏出了一位名人,官至禮部尚書的鄧三鳳。鄧三鳳在家鄉立鄉學、辦教育,去世後埋在石乳岩附近,宗氏代代設祭,使得這兒的人文氛圍格外濃郁。

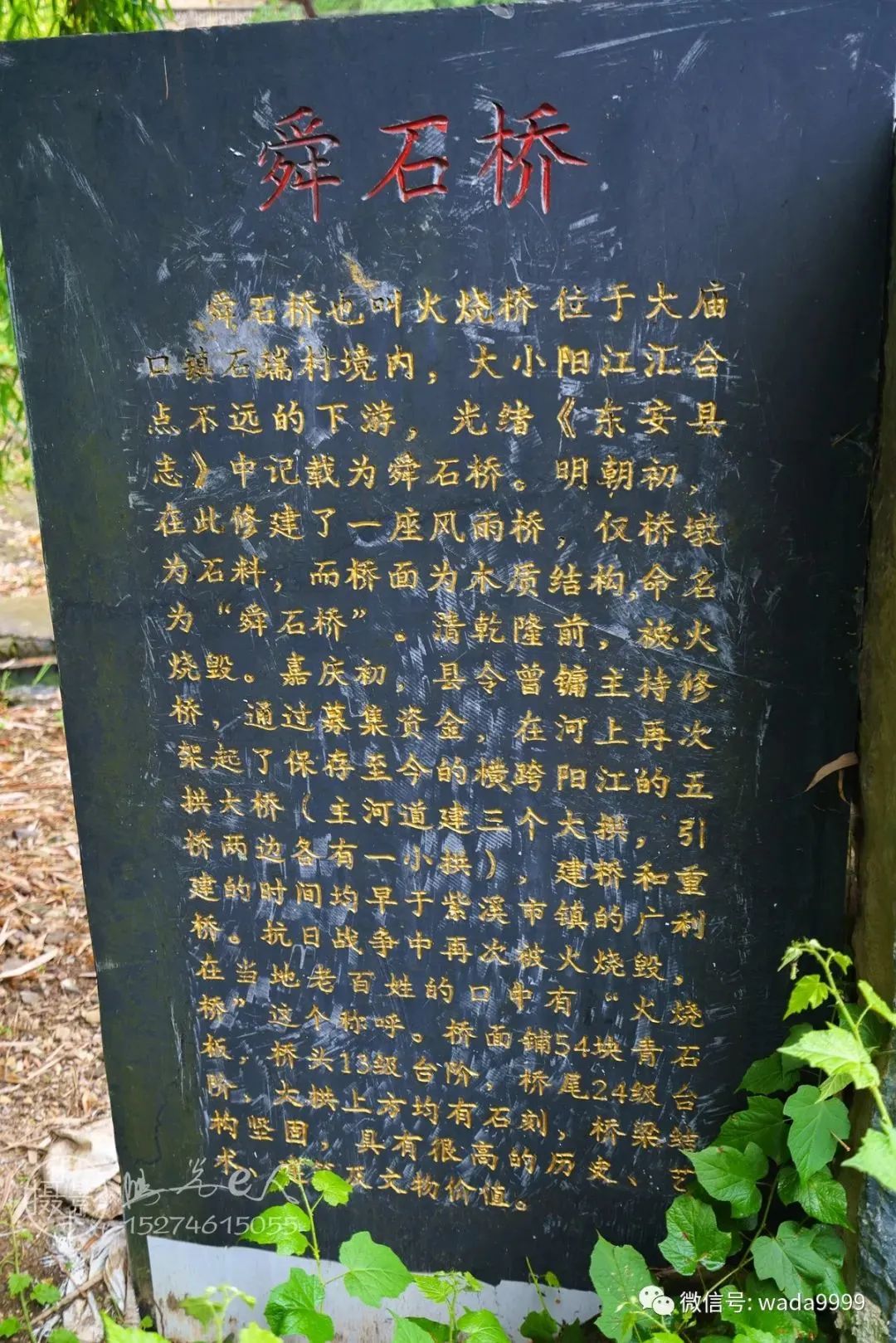

出於石料開採和人文交流的需要,在這條湍急的河流上架設橋樑顯得尤為重要。在歷史典籍的記載中,匯聚於此的大、小陽江,水流湍急,架橋不易,一直靠浮橋連通兩岸,而浮橋累累被水衝毀。直到明朝,在河面架起了一座類似於當今貴州一帶的風雨橋的橋樑,僅橋墩為石料,而橋面為木頭結構。命名為「舜石橋」。此橋於清乾隆前,被火燒毀,所以在當地老百姓的口中,就有了「火燒橋」這個稱呼。

兩岸的交通再次恢復為浮橋。到了嘉慶初,縣令曾鏞主持修橋。在廣泛募集資金以後,在河上架起了這座我們今天看到的橫跨陽江的五拱大橋(主河道三拱,引橋一邊各一拱)。舜石橋長60米、寬5米、高約10米,三大拱跨度40米,引橋長10米,這座橋的寬度與廣利橋相仿,長度長於廣利橋,建橋的時間和重建的時間也早於廣利橋,但沒有保留下來橋面的木質建築。

橋體全部由條石堆砌而成,未使用任何黏合劑,露出水面上的橋墩石塊間縫隙清晰可見,橋面鋪54塊青石板,橋身上青藤纏繞,顯得古拙厚重。舜石橋三個大拱最頂端的石壁上刻有字跡,由於年代久遠,石頭風化,字跡難以看清。

白天建橋有100人,晚上吃飯只有99人

在民間,關於舜石橋的來歷,主要與舜皇有關。相傳舜皇南巡時,駐蹕舜皇山,教民眾耕種,傳播德行,他在陽江對面的山上設了一面石境,人們從陽江過,石境可以照出人的品行、善惡。當地的石乳岩出產優質鐘乳,被作為貢品上貢朝廷,明朝時皇室流行煉丹,鐘石乳被當做煉丹的組成原料或輔助藥品格外重視,需求量大。

當地人出於對舜皇的敬仰和方便開採運輸石乳岩,就在石鏡照耀的正對面修建一座石拱橋。傳說當時造橋的好事感動了神仙,白天修橋有100個人做事,到晚上吃飯時數來數去只有99人,到底是哪個人沒有吃飯誰也搞不清楚,似有仙人在幫忙建橋。

舜石橋兩岸村民大部分都是移民來的,五十年代當地只有四十多人,後來搬遷來了一百五十多人,有18姓,當地民風淳樸,老百姓心地善良,大家和睦共處,始終傳承着舜帝的德行。

在清光緒《東安縣誌》上還記載了一個關於建橋的傳說。說嘉慶初,官醫王章梁受命恢復架設橋樑的籌備事宜,但是一直找不到原橋的位置。這一天,王行走在河邊,忽然看到一老人皓首長眉,指甲長數寸,在河中洗腳,腳流出的鮮血把河水都染紅了。

王醫官立即上前對老人進行救治。只見老人微微一笑,河水中的血立即不見了。老人對王醫官說:你是一位真正的善良之士,適合建造此橋。於是,引領他來到原橋的石基前。王醫官回衙門向縣官曾鏞彙報了發現橋基的經過,曾鏞當即表態,對即將修建恢復的橋樑命名為「仙移舜石橋」。

舜石橋仍然能夠通車,但已不堪重負

舜石橋如今還能通人通車,但所在處每年發洪水時兩岸都要被淹沒,橋面經車輛碾壓已有坍塌之象。一座古代的石拱橋,從建成到現在,歷經四百多年風風雨雨,每年都與自然災害作鬥爭,如今還承載着交通功能,驚嘆先輩的建築工藝的同時,對石拱橋經歷的風風雨雨感到敬畏。

整座橋設計巧妙,工藝精湛,築造堅實,橋墩造型為明代風格,同時具有很高的歷史、藝術、科學研究價值。目前舜石橋是縣級文物保護單位,亟需升級為省級甚至國家級「重點文物保護單位」,以便於受到更高層次的重視,加以更大力度的保護。

近年來,東安縣挖掘舜德文化的歷史底蘊,創建「中國德文化之鄉」,舜石橋引起了舜德文化專家的興趣,進行了深入的研究,希望將它打造成一處重要的舜德文化基地。舜石橋與東安縣大廟口鎮新發現的商周古遺址正好是在一條路上,一脈相承。距離舜皇山國家森林公園也只有4公裏,地處冷東公路旁,交通便利。如今,越來越多自駕遊、攝影者、徙步者前往舜石橋觀賞,成為了東安的一道靚麗的人文景觀。(錦繡瀟湘文化創意產業園 )