今年,中國和三間以色列公司簽訂貿易協議,投資三億美元,研發人造肉類。中國富起來後,人民吃肉多了,主要是豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等,內地肉類產量已無法滿足市場需求。

2016年,中國從外地入口肉類總值達135億美元。政府已呼籲人民減少吃肉,爭取每年肉類消耗量減少至2016年的40-50%。

過往肉類是奢侈品

幾千年來,無論中外,豬、牛、羊肉都是奢侈品,只有富貴人家才吃得起。遊牧民族例外,他們居住的草原不適合種植米、麥等穀物,故不得不以肉為主食。此所以遊牧民族人口不多,糧食不足,限制了人口增長。遇上旱年,還不得不南下侵略務農為主的民族,掠奪糧食。中國歷史上多次受到北方遊牧民族的侵略,主因在此。

在香港,年輕人不妨問問長輩。五十多年前,未達中等收入的家庭,只能在大時大節時,才劏雞殺鴨。平日,吃叉燒、油雞之類燒臘,已經叫做「加料」。由1950年代開始,肉類大量生產,價格大跌,適逢香港經濟增長迅速,大多數中產或基層家庭,才可以天天吃肉。內地則要到1990年代後,開放改革初見成效,吃肉才開始普遍。

這60多年來,全球肉類產量激增五至六倍,多得用工業化的方式飼養豬、牛、雞等。現代人不但滿足了口腹之慾,還從中吸取了許多動物蛋白質,增強了體質。然而,飼養牲口亦付出了很大的代價。

科學家估算,一英畝耕地用以畜牧,可以生產20公斤(45磅)動物蛋白質。用以種植穀物,卻可以生產63公斤(139磅)穀物蛋白質,是畜牧的三倍以上。在英美加等發達國家,同一面積的耕地,穀物蛋白質的產量更可比畜牧多達五至六倍。

豬牛的飼料以穀物為主,每100克穀物只能生產5克牛肉或10克豬肉。此所以自古以來,肉類都是價格昂貴的食物,因養豬牛食用,需要佔用大片土地,豬、牛需要吃掉大量穀物,尤其是大豆。一般農民哪裏有大片土地可以養飼呢?

現代人愈來愈愛吃肉,每餐無肉不歡,已經超過人體所需。根據英國營養學家的指引,一般人每年只需吃25公斤(55磅)動物蛋白質,即一塊八安士的豬扒或牛扒,一年只需吃22塊,一個月不應吃多過兩塊。若以每天消耗量計,則每天只需吃45-55克(1.58-1.94安士),但英國人實際上平均吃64-88克(2.26-3安士)。難怪現今有那麼人超重乃至痴肥,吃肉太多之故也!

全球70%穀物用作飼料

世界衛生組織估計,肉類消耗量會不斷增長,尤其是當發展中國家(如印度、巴西)也富起來,人民收入增加,往往吃多了肉,肉類產量到2050年要達今天的兩倍,才能滿足需求。現時全球70%的耕地種植的穀物,都已用作豬、牛、雞的飼料。假若有機種植和有機飼養牲口愈來愈盛行,便需要更多耕地。額外的耕地從哪裏來呢?

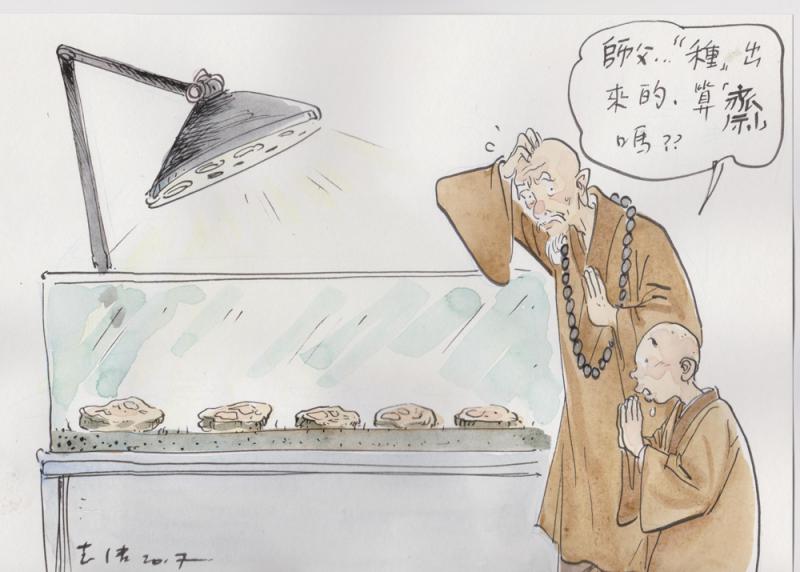

要解決這個問題,只有兩個方法:一是減低人口膨脹,和吃少點肉類。二是在實驗室研發人造肉類。四年前,研發人造肉已經成功,只是成本太貴。最初,每塊漢堡包大小的肉,成本逾11000美元,今年已降至11美元,但比起飼養肉,還是太貴。

撰文:博文