「比較題」是通識科公開考試常見題型,分為「明比」及「暗比」兩個類型,「暗比」初期曾在卷一出現過,後來大多成為卷二的常客,而且佔分多以12分為主,所以對總分影響不少,考生必須充分掌握作答比較題的方法。

例:試比較A食肆和B食肆。

例:我認為眾多韓國男演員中,最優秀的是宋仲基,你是否同意?

從以上兩個例子,相信同學都能輕易分出「明比」及「暗比」的分別,前者是「明比」,因為問題中已列出了兩個選擇:A食肆和B食肆,只要比較兩間食肆的各項情況,例如食物的種類、品質、食肆的衛生情況、服務態度等,就能得出結論;相反,後者則不然,題目中「眾多韓國男演員」中只提出了宋仲基一人,而沒有「其他韓國男演員」,所以此問題其實暗藏「宋仲基」與其他韓國男演員比較,而他是較優秀的意思。

其實不少同學對「比較題」都有基本認知,只是在作答時未能把重點歸納出來以致失分,常見的錯誤包括:

「明比題」:再以上述例子解說,假設同學的答案如下:

「A食肆方面是位於觀塘區的港式餐館,有美式、韓式、中國及東南亞食品可供選擇,衛生環境不錯,而B食肆是位於觀塘區的日本料理,食材每天由日本築地新鮮送到,衛生環境不錯。」

你可能會說,同學有把A食肆和B食肆都分析了啊!同學作答時犯了什麼毛病呢?細心一看,同學只是把A食肆和B食肆的特色「分別敘述」了一遍,根本沒有按題目要求作出「比較」。比較最基本的就是要找出兩者的異同。

「從地區而言,A食肆和B食肆皆位於觀塘,兩者的衛生環境都不錯;而從食品類型而言,A食肆是港式餐館,有美式、韓式、中國及東南亞食品可供選擇,B食肆則是日本料理,主要提供日式料理,選擇以前者較多。」

由此可見,若要進行A和B兩者的比較,先要找出兩者的「比較項」,例如:地區、衛生環境和食品選擇,再比較其異同,才算真正「比較」。

「暗比題」的難度比「明比題」高,因為它並沒有清楚列出要與什麼比較,以上述例子來解說,「其他韓國男演員」是應該列出來與宋仲基比較的,因為要有「其他韓國男演員」在各個比較項中比「宋仲基」遜色,才能凸顯出宋仲基是「最」優秀的。

所以同學若見到題目中出現「最」的字眼,不用猶豫,這需要你提出其他項目進行比較。

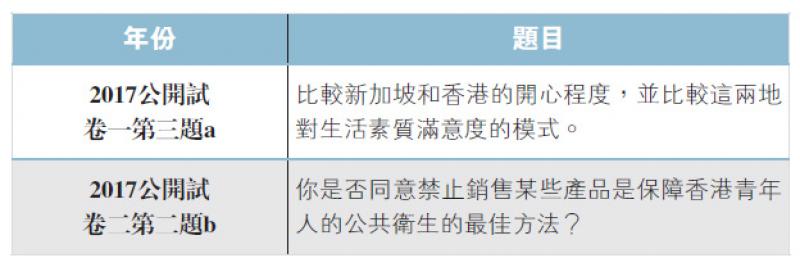

現在再以公開試試題為例說明:

2017卷一第三題a,屬「明比題」,因為題目已很清楚地交代要考生比較「新加坡」和「香港」,而兩者的比較項為「開心程度」、「對生活素質滿意度」,所以考生應指出新加坡的平均開心程度較香港高(前者為7.56,後者為6.98),而在「對生活素質的滿意度」方面,新加坡在所有向度的得分均高於香港,同時亦應指出兩地的最高和最低評分項目。

至於2017卷二第二題b,相信同學見到最佳方法的「最」字,就知道這屬於「暗比題」,所以同學應該列出「其他方法」(例如:經濟誘因等)來與「禁止銷售某些產品」來比較,以支持個人同意或不同意的立場。

香港通識教育會 鄧婉君