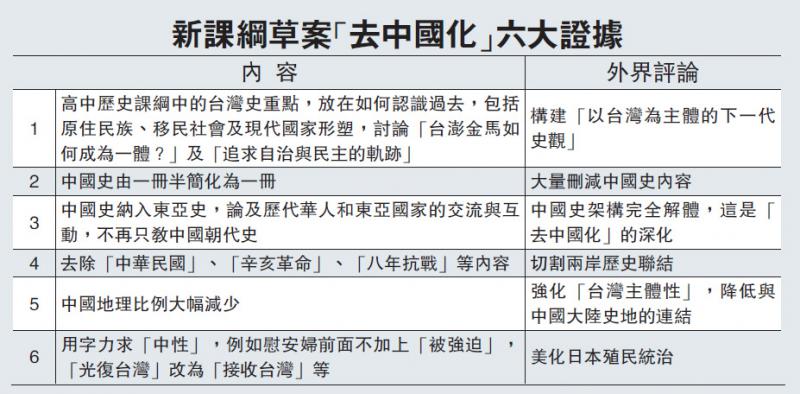

台灣教育研究機構3日公布一份課綱草案,其中將高中歷史課綱必修8學分減為6學分,中國史內容大幅縮減,並納入東亞史脈絡。多位文化教育界人士提出批評,有學者直呼是「去中國化」的深化。島內輿論指出,這是台當局在搞「文化台獨」。

【大公報訊】綜合台媒及中新社報道:島內教育研究院日前公布「十二年國教社會領域課綱草案」,其中受矚目的高中歷史課綱有重大變革,必修八學分減為六學分,中國史由1.5冊的內容減為1冊,且由朝代編年史,改放在東亞史的脈絡、以主題方式呈現;課綱用字力求中性,甚至用問號不給答案,避免政治爭議。

中史1.5冊減為1冊

據《聯合報》報道,島內教育部次長林騰蛟表示,社會課綱草案到11月10日為止舉行網上論壇聽取各方意見;9月3日起在各縣市辦公聽會,課發會修訂草案後,預計最快明年初交教育部課程審議會(課審會)審議,預定2019學年上路。

「國教院課程及教育研究中心主任」洪詠善說,歷史課綱略古詳今,重點放在台灣最近五百年的脈絡。例如,台灣史重點,放在如何認識過去,包括原住民族、移民社會及現代國家形塑,討論「台澎金馬如何成為一體?」及「追求自治與民主的軌跡」;中國史則由1.5冊簡化為1冊,且以「中國與東亞的交會」來呈現,論及歷代華人和東亞國家的交流與互動,不再只教中國朝代史。

美化日本殖民統治

現行高中歷史課綱在2012年上路,但在2014年微調,包括「日本統治時期」改為「日本殖民統治時期」,慰安婦前面加上「被強迫」等,引發綠營立委、社團及部分學者、師生抗議。教育部後來讓步,檢討十七個爭議點,改採舊課綱的中性字眼,如慰安婦不加「被強迫」;「光復台灣」改為「接收台灣」;「明鄭統治」改為「明鄭時期」等,並允許學校用舊課綱。蔡政府去年執政後,停用微調課綱,回到舊課綱,並修法讓學生參與「十二年國教課審會」。

文化大學史學系教授王仲孚指出,新課綱把中國歷史的架構完全拆解、連根拔起,脫離歷史教育常軌,「傷害很大」;課綱中也看不到「中華民國」、「辛亥革命」、「八年抗戰」,很難不令人懷疑這是「去中國化」的政治思想改造運動。

王仲孚說,更何況,放在東亞的脈絡教中國史,坊間根本沒類似參考書,大學歷史系課程也非這種架構,教科書怎麼編?老師能教得好嗎?史學基礎薄弱的初中生升上高一,能適應這麼「高層次」的教學嗎?高中生將來念歷史系,也恐難銜接。歷史是文科之母,教育是百年大計,教育部應從長計議。

中國地理比例大減

此外,地理科方面,中國地理的比例也大幅減少,用以強化「台灣主體性」,降低與中國史地的連結。

《聯合報》4日發表的評論指出,近幾年台灣每次政黨輪替,就要改一次歷史課綱,激化藍綠、統「獨」的對立,社會就要再分裂一次。政客等着收割成果,學生卻是最大受害者,往往無所適從,甚至同學間也分裂、敵視。課綱如何不再被意識形態左右,也是台灣進步的指標。

《中國時報》在新課綱草案公布前就發表社論指出,新歷史課綱如果正式實施,「文化台獨」史觀對於當前不穩定的兩岸關係,會產生極大的負面影響。社論呼籲教育部門懸崖勒馬,台灣當局也要正視兩岸關係失控的風險。