早幾年,不少人批評通識科太政治化。今年中學文憑試,已沒有考政治議題。往後,通識科應會較少涉及敏感的政治議題,轉而多點關注民生議題。考評局的報告,幾乎每年都批評學生答題「欠缺深度」,源於學生未能好好掌握到題目核心概念(或關鍵概念),探討問題時,立論空泛,無法反映出學生的獨立、批判思考能力。

今年中,鄧桂思急性肝衰竭,亟需換肝活命,引起社會大眾關切。醫管局趁機宣傳器官捐贈的重要。資料顯示,港人器官捐贈率偏低。在2015年,西班牙每100萬人中有39.7人死後捐贈器官,香港只有5.8人。以全港700萬人口計算,則只有約41人。可是,不計等候肺、肝、心臟等器官移植的病人,僅僅等候捐腎的病人已達1900多人!

現時,各國的器官捐贈制度分為:「預設默許」和「自願捐贈」,兩者均可細分為軟性和硬性。

「自願捐贈」是,死者生前已明確表示:願意捐贈器官,簽署了捐贈卡。若死者生前沒有說明意願,則當他不願意捐贈,醫療團隊不能取用他的器官。可是,就算死者生前已明確表示願意捐贈,醫療團隊仍要徵求家人的意見。家人同意,捐贈便沒有問題。硬性的做法是,家人不同意,不理會家人的意見,照樣取用死者的器官。軟性的做法是,家人不同意,醫療團隊不會取用器官。香港目前採用的是軟性的「自願捐贈」制度。

反過來,「預設默許」是,只要死者生前沒有明確表示反對,醫療團隊便可取用他的器官。軟性的做法是,醫療團隊依然以家人意願為依歸。家人反對,則不用;家人不反對,便用。西班牙採用此軟性制度。硬性的做法是,不理會家人的意見。就算家人反對,醫療團隊仍然照用。新加坡就是採用硬性制度。

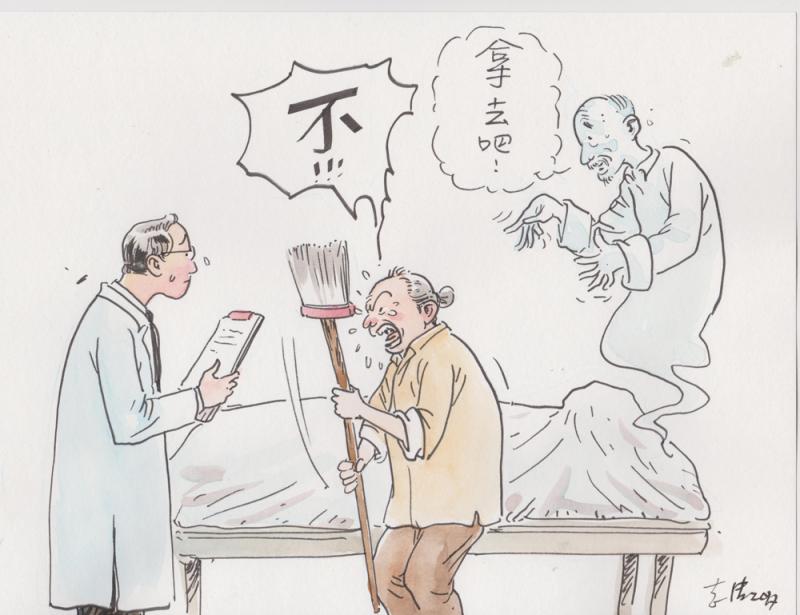

華人生前忌諱談身後事

以常理推斷,採用「預設默許」制度,器官捐贈率應高於「自願捐贈」制度,尤其是華人,生前往往忌諱談及身後事,何況要他主動簽捐贈卡或上網點擊願意捐贈器官?許多人仍然抱着傳統的態度:捐贈了器官,就是「死無全屍」,即是對死者不敬。

其實,現今愈來愈多火葬,屍體燒成灰,已經無所謂「全屍」不「全屍」啦!倒不如捐出器官,遺愛他人!然而,許多死者的家人,理性上明白這個道理,但感性上仍未必能接受器官捐贈。

為了提高器官捐贈率,醫管局鼓吹港人討論應否轉用「預設默許」制,以及用軟性抑或硬性制度。在討論那種制度較恰當時,不應訴諸常理推斷,否則就不是批判思考了。既然不同國家用不同制度,便可以比較。讓數字來「說話」及「多角度思考」。初步結論卻與常理不同:

一、採用了「預設默許」,無論是軟性或硬性,未必可以提高器官捐贈率。西班牙在1979年採用了「預設默許」制,但直至1989年,器官捐贈率未見上升。就算捐贈率提高了,也只是輕微的提升。

二、西班牙用軟性「預設默許」制,器官捐贈率39.7。新加坡用硬性制,只得6.5。這能否證明軟性比硬性好呢?然而,希臘採軟性制,只得5.6,比新加坡還低。

單此兩個數據,已經顯示:「自願捐贈」或「預設默許」制,左右不了器官捐贈率的高低。捐贈率受到其他因素的影響更大。是什麼因素?要進一步探討!醫管局應否深入研究其他因素,而不是只聚焦於「自願捐贈」或「預設默許」制呢?

撰文:博文