今年三月,麻省理工大學與波士頓大學兩名經濟學者,發表報告預測:工業每增加一個機械人,即減少5.6個工人職位;以及令每1000個工人的薪金減0.25至0.5%。雖然如此,近14年來,因為自動化而減少的永久職位,大概是35至67萬個。美國共有1.46億個職位,職位流失率不足千分之五。可是,由1999年至2011年,不少美國工業搬至中國,流失的職位估計達200萬個。和上述數字相比,使用機械人導致職位流失的情況,不算嚴重。

通識科提倡學生批判思考,凡事都要看正、反兩面。機械人和人工智能,搶去許多現有職位,是不爭的事實。但這是否表示將來亦如此?現有趨勢會否逆轉?未來世界,是否如悲觀論者說的是個「沒有人工作」的世界呢?必須回顧歷史,仔細思考。

馬鞍匠變汽車修理匠

在發明汽車之前,馬車是城市最常見的交通工具。此外,馬匹亦用作農耕,軍隊裏有騎兵,警隊有騎警,維持社會秩序,追捕匪徒。美國1915年有2150萬匹馬。汽車、拖拉車機發明後,馬匹的用處大減,但到1949年美國還有600萬匹馬,至1960年尚有300萬匹。縱使自動化可以取代人力,恐怕也要經歷數十年,機械人才會淘汰大部分人手。

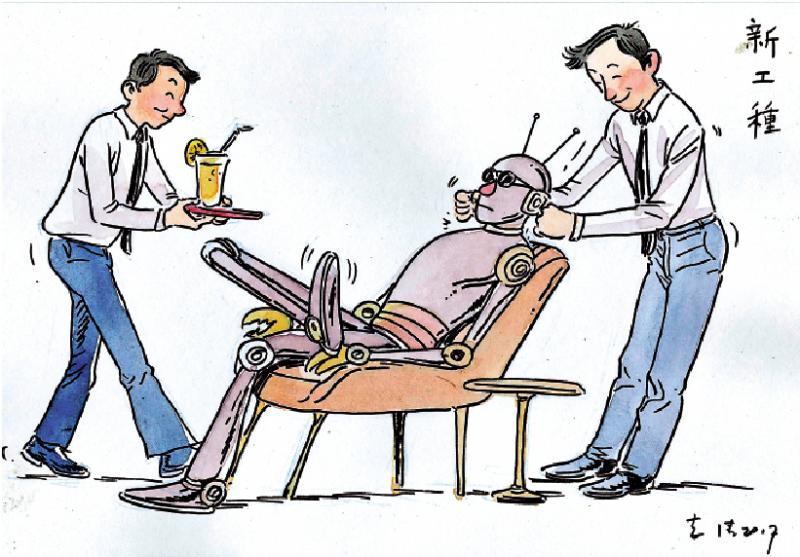

其次,汽車代替馬匹後,馬伕、駕馬車的、馬匹釘甲、馬鞍匠……等等工人,當然失業。另一方面,汽車亦帶來了許多新工種:如司機、汽車修理匠、汽車設計家等等。有汽車,自然有公路,建築公路,帶來更多工種。這便是港人口中常說的「一雞死、一雞鳴」。許多工種消失了,自會有新工種出現。機械人無疑會取代不少工業工人,但機械人不用調校和維修嗎?不用設計新機械人嗎?機械人的用途愈廣泛,便愈需要研究和改良機械人的性能,試驗用不同物品製造機械人。這些只是暫時能想像得出的新工種,相信還有許多今人無法想像的出現。智能手機、互聯網,製造了多少新工種有目共睹。誰敢說日後不會有同樣事發生?

歷史證明了,雖然科技不斷進步,自動化的步伐不斷加速,可是,經濟增長亦會同步加速。今天全球人口約70億,1900年只得15億,今天就業工人的人數,起碼比1900年多出四倍。發達國家中的窮人,生活水平也遠高於1900年的窮人。在1930年代,美國鐵路機械化,近50萬鐵路工人失業;攪盤電話發明了,以萬計的電話接線生失業;農業機械化,不少農民無以為生,湧入城市找工作,令1932年美國失業率達24%。可是,十年後,失業率回落至5%。

取決在於消費者選擇

機械人能否取代人手?還要考慮它有沒有經濟效益。錄影帶時代,日本研製的BETA,音質畫質均較VHS為佳,結果卻是劣幣驅逐良幣,VHS淘汰了BETA。和諧飛機亦敵不過波音機,退出市場。飛機比其他交通工具安全和先進,卻不能淘汰輪船、火車、汽車等等,因為後者有經濟學稱為「比較優勢」,例如價格較便宜,更討消費者歡心等等。就算有機械人可勝任護理工作,病人會選擇機械人還是護士?電腦無疑勝過棋王,但消費者喜歡跟電腦,還是跟活生生的人下棋?教師授課的教學效果較佳?還是電腦?最終,機械人能搶去多少工種、取代多少人手,消費者的選擇才是關鍵。

撰文:博文