香港的體育政策,有三大方向:精英化、盛事化和普及化。英國的例子證明了,要培養精英運動員,在奧運和其他世界比賽爭取好成績,非巨大的投資不行。然而,花了巨額金錢,卻不一定有相應的收穫。過去一個財政年度,香港體育學院,花了超過3.3億港元在精英運動員身上,但今屆奧運,香港運動員的成績,反而不及上屆。獎牌希望之一李慧詩,上屆拿到一面銅牌,今屆卻空手而回。

體育開支考慮成本效益

公共開支,不能不考慮成本效益。應如何分配公帑,既用於培養精英運動員,也能普及體育,乃是一門學問。2014年有調查指出,約一半受訪者認為:政府的體育政策有不足之處;近七成受訪者認為:政府應檢討現時的體育政策。

體育普及化,至少有三個明顯的好處。第一,運動可增進市民的健康,尤其是孩童及青少年。香港學童功課多,活動少。學校體育堂太少,甚至每星期只得兩堂體育,約個半小時者,試問學童怎能有足夠的運動量呢?中、小學時期,沒有經常運動的習慣,會影響發育,乃至成年後的健康。

世界衛生組織建議,18至64歲的成年人,每星期應最少有150分鐘中等強度、或75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動。可是,衛生署衛生防護中心在2014年4月的調查顯示,62.5%的港人達不到世衛建議的體能活動量。

其次,要發掘和培養精英運動員,必須由小學開始。歐洲的足球員,八、九歲便入足球學校,接受專門的訓練。體育不普及化,學童不是從小參與各類運動,怎能選拔出有潛質的精英呢?

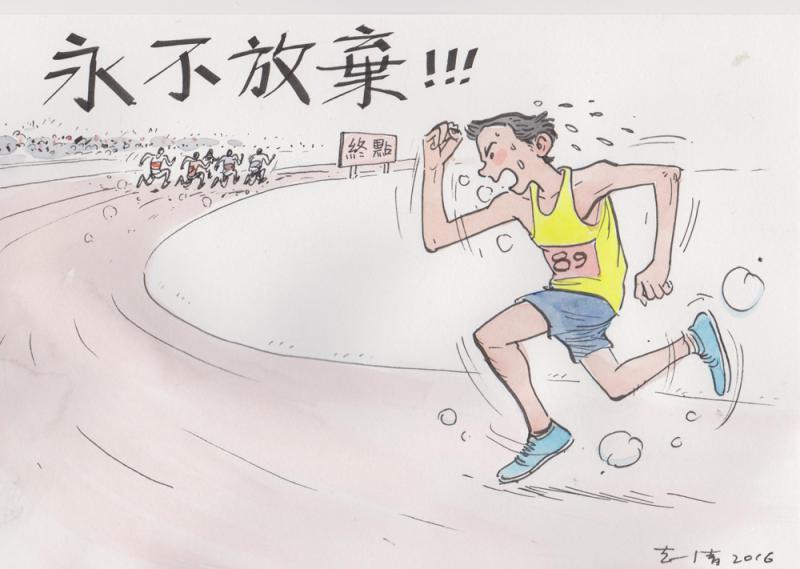

第三,體育可以是德育的一環,培養出良好、優秀的公民性格。現時,不少功利的家長,錯誤的催谷孩子「贏在起跑線」,體育精神卻剛剛相反,教導運動員切勿過分注重勝負贏輸,而應該在乎「盡力發揮潛能」、「永不放棄」的態度。曾在加州大學當籃球教練的約翰活頓(John Wooden)說過,他從來不跟球員講要「贏」一場比賽,只叫他們每場比賽都盡力而為,對得起自己,對得起隊友,對得起觀眾。

運動員必經失敗和挫折

在現今的香港,正需要教導學生:勝利不是一切。盡力而為、永不放棄才是一切。輸了,不等於失敗,只在乎贏輸,才是失敗。贏了,亦不等於勝利;體育運動,從來都沒有長勝者,運動員必會經歷失敗和挫折(例如受傷)。學生應從挫折和失敗中吸取教訓,自我改善,下一場做到更好,才會再嘗勝利的滋味。體育精神就是:「做到最好,比成為更好,更加重要(Doing your best is more important than being the best)。」有什麼比在運動場上更能教曉學生:做人要有體育精神呢?

美國心理學家卡勞德威克(Carol Dweck)指出,孩子最需要具備「成長心態」(growth mindset),即是:遇到困難、問題、挫折和失敗時,不去怪責別人,亦不認為自己沒有能力解決問題,而是告訴自己:只不過「還沒」想到解決辦法而已。要成為優秀運動員,必須有這樣的「成長心態」。體育,最能培養出孩子的「成長心態」!

撰文:博文