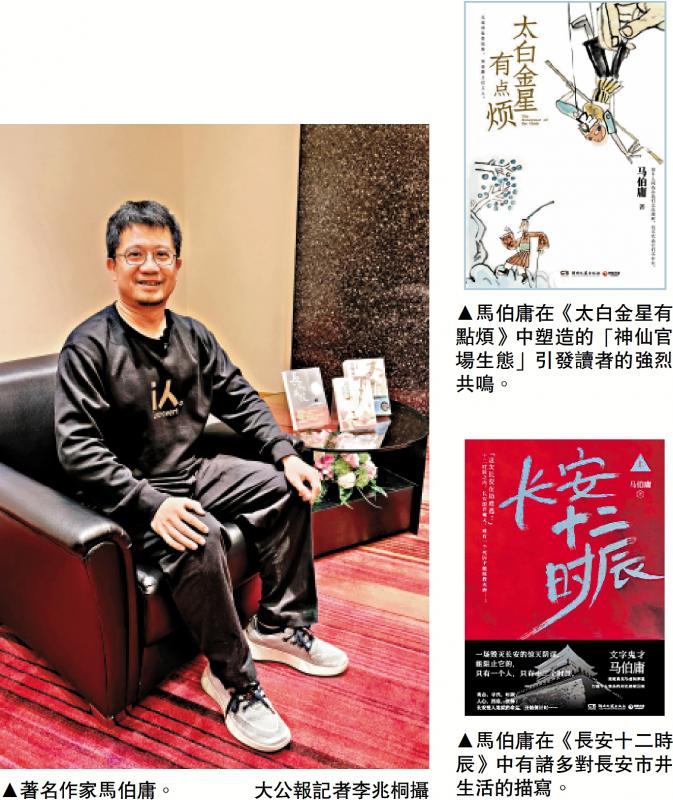

左圖:著名作家馬伯庸。/大公報記者李兆桐攝;右上圖:馬伯庸在《太白金星有點煩》中塑造的「神仙官場生態」引發讀者的強烈共鳴。右下圖:馬伯庸在《長安十二時辰》中有諸多對長安市井生活的描寫。

內地著名作家、編劇馬伯庸日前出席首屆文學名家季系列講座之「馬伯庸:歷史的大與小」,透過黑夫「家信」木牘、東漢的銘文磚等「小」文物,講述了如何見微知著地勾勒出小說中的「歷史可能性」,以及如何以人民史觀的角度,以不同視角寫出歷史背景下這些趣味橫生的文字。

馬伯庸亦在講座開始前的媒體訪談中分享自己如何通過「沙漠運金」的思維訓練來挖掘讓讀者津津樂道的歷史細節,並透露未來作品可能將以更國際化的視野來講述故事。/大公報記者 李兆桐

曾推出《長安十二時辰》《長安的荔枝》等多部暢銷小說的馬伯庸,以筆下充滿趣味性的文字、獨特的歷史視角吸引眾多讀者。他日前現身香港會展中心講座「馬伯庸:歷史的大與小」,向讀者分享自己是怎麼寫出作品中那些天馬行空的故事。馬伯庸強調,理解歷史需要「用人性的角度去理解,讓歷史變得和我們有關」,正如講座題目中所說,需要「以小見大」,用人民史觀看到歷史中一個個普通人的故事,看到細節中的宏大。

用「人民史觀」看待歷史

在一陣熱烈掌聲中上台的馬伯庸,用「中國現存最早的家書實物」睡虎地秦簡墓黑夫「家信」木牘舉例表示:「其實古代人也和今天的大學生一樣,需要問家裏要零花錢。」這封家書一句「母必為之,令與錢偕來」讓現場年輕讀者會心一笑。「這件千年前的老百姓通信紀錄,讓我們發現其實古人離我們也並不遠。」

馬伯庸接着又以一些漢代的磚銘文為例,向讀者展示「當年的工匠是怎麼『蛐蛐』(即背後議論)別人的。」其中他特別強調了「倉天乃死」磚上的銘文稱:「我們能感受到工匠被壓迫的憤懣,而『倉天乃死』磚文紀年的14年後,黃巾起義亦打出類似的口號,可見東漢王朝最終覆滅,背後是千千萬萬個這樣的不滿。」而另一件「晉平吳天下太平」磚則可以看出一位風燭殘年的老工匠在三國時期多年戰亂的背景下,對和平的希望。

通過這幾個故事,馬伯庸指出:「用人性的角度去理解歷史,理解就變得有溫度,變得與我們有關。」他認為,用「人民史觀」看待歷史,正能體現普通人在歷史中的價值所在。

馬伯庸在講座最後以一份1936年一群學生彙編的「全國各大學入學試題解答」為例,講述當時這些普通人的奉獻精神。「在書裏可以看出,這群『大乘』學霸為了讓更多的同學能夠高考順利,過上快樂的大學生活付出了多少心血。」然而這些學生不知道的是,一年後日寇就發動「七七事變」,中國人將要書寫一段反抗外侮的史詩。「我相信也正是因為有千千萬萬個這樣願意為他人付出的普通人,我們才能夠最終獲得勝利。」由此,馬伯庸指出,讀歷史需要看到歷史的「小」,「正確理解歷史的方法,就是應該要從細節中看到宏大。」

作家簡介

馬伯庸,人民文學獎、朱自清散文獎、茅盾新人獎得主。代表作包括《桃花源沒事兒》《食南之徒》《太白金星有點煩》《長安的荔枝》《長安十二時辰》等。