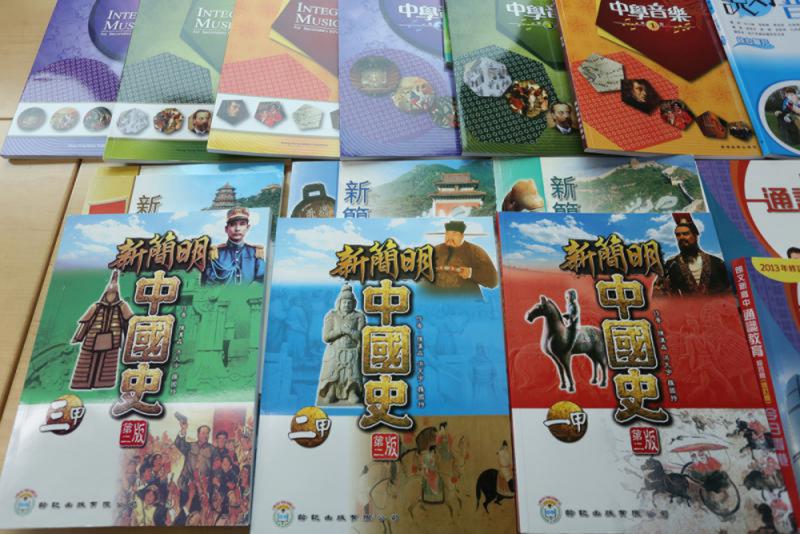

圖:中史科內容革新是近年熱門教育議題

中國歷史科是否恢復必修、是否獨立成科、內容如何革新是近年的議題,眾說紛紜,莫衷一是。回歸前的中史科究竟是怎樣的面貌?筆者在此憶述那些年在香港接受的中史教育。

上世紀80年代,香港主流中學無論是中中或英中,初中階段皆要學生必修中史。中一範圍由傳疑時代(三皇五帝)至魏晉南北朝,中二由隋代至明代,中三由清代至當代。內容分為甲部(治亂興衰)和乙部(典章制度、社會文化等),一般每周兩節課,有的學校每周三節。中史科在高中(中四、五)變為選修,文科生選修中史的比例很高。內容分為三組,甲組由商代至魏晉南北朝,乙組由隋代至明代,丙組由清代至現代(1949年),各校可選教甲乙組或乙丙組。畢業生需參加中學會考,試題包括問答題和選擇題。

預科分一年制預科(中六)和兩年制預科(中六、七),中史均為選修科,前者範圍由商代至現代(1949),涵蓋政治、制度、社會經濟、學術文化、民族和地理。畢業生參加高等程度會考,試題為論述題。後者範圍由周代至清代鴉片戰爭前,內容既深且廣,包括治亂興衰、交通、制度、學術思想、史學名著、宗教和斷代史(從秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋、明、清六組中選其一精讀)。如斷代史選清代,則下限延至辛亥革命。畢業生參加高級程度會考,分三卷合共九小時,試題全為論述題。

中史科學習內容為眾科之冠,以致選修者寡,當年筆者的中史班只有五名選修生。從中一至中七(包括一年制預科),筆者從頭到尾修讀中國歷史凡四遍。

港英時代的香港中學生,能夠在初中掌握中國歷史發展的脈絡,往後還有機會透過選修更深入地認識中國歷史。自回歸後,有的中學初中不設中史科,高中選修中史的學生逐年下降。回歸前後的中學中國歷史教育確實差天共地! 理大專上學院客席講師 梁勇