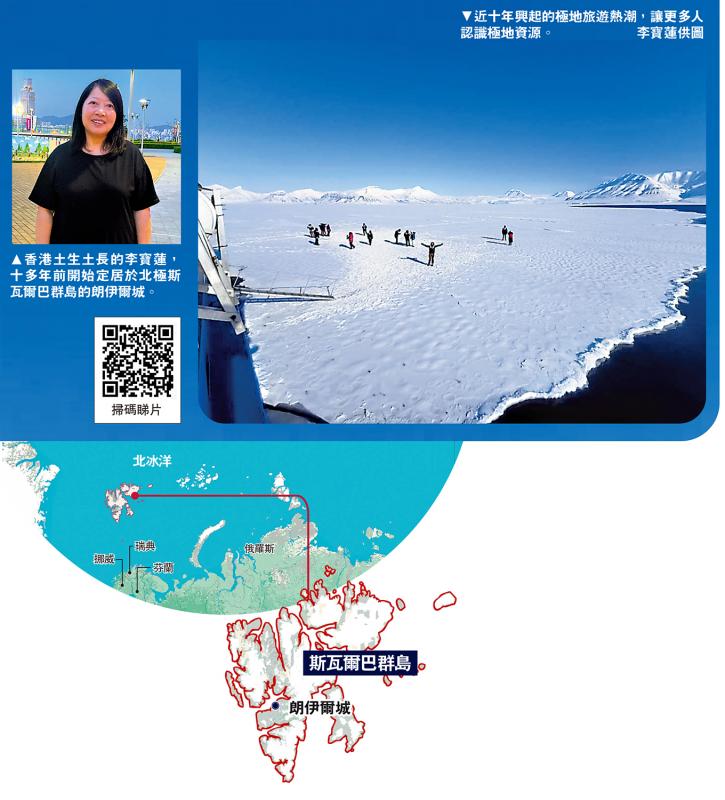

左圖:香港土生土長的李寶蓮,十多年前開始定居於北極斯瓦爾巴群島的朗伊爾城。右圖:近十年興起的極地旅遊熱潮,讓更多人認識極地資源。/李寶蓮供圖

上周六(1日)中國南極考察隊展開第42次南極科研考察。香港土生土長的李寶蓮,因愛上北極光,由故鄉遠走9000公里在北極圈的斯瓦爾巴群島定居,在冰川之上建立以香港市花命名的極地研究中心「紫荊站」、設立個人博物館展示在極地搜集的珍藏。她以「地膽」角色帶領旅客、科研學者探索極地資源,並計劃將在明年舉辦具香港特色的極地活動,「我希望在極地有華人立足,將中華文化在世界之巔發揚光大。」/大公報記者 李雅雯(文) 許棹傑(圖、視頻)

「我居住在北緯78度至81度幾,是北極!」香港土生土長的李寶蓮,十多年前開始定居於北極斯瓦爾巴群島的朗伊爾城,一處被冰川覆蓋六成陸地面積,有「世界之巔」稱號的極地。「我希望能在世界之巔居住及發展自己的事業,將中國香港人的經歷,我們的文化傳統等訊息傳播開去。」李寶蓮自幼愛看地圖、歷史書和航海書,嚮往環遊世界。為實現夢想,來自普通家庭的她,中學時期努力做兼職儲旅費,獨自一人做背包客去遊歷內地名山大川。

之後她更衝出中國,窮遊百多個國家,「在火車上只飲水食麵包,一磅麵包我可以食足幾天。旅遊開支最大是車票、船票及飛機票,只要事前計劃得好,要買一張環遊世界的機票其實不是很貴。」

「立足北極必須有自己居所」

遊歷世界多年,李寶蓮的腳步終於放緩下來,決定定居北極。她說,第一眼看到北極光便迷上了!現實是,十多年前的斯瓦爾巴群島屋少、物資少,李寶蓮學懂燒柴及生火;暴風雪來襲後,全屋曾被2米高的積雪包圍,一個城市來的小女子學會溶雪、鏟雪,在家門前鏟出一條「生路」。

食物短缺便靠儲存米、麵、意粉,用罐頭食品充飢,「等飛機、等船來,這裏沒有新鮮食物,冬天將食物放在門口便可以,相當於天然冰箱,屋內的雪櫃是用來恆溫,不用解雪,所以家家戶戶習慣儲存魚、鹿肉,足夠捱兩個月。政府在島上有貨倉儲存食糧,會適時開倉出售食糧。」

李寶蓮坦言頭一年的生活要克服很多困難。她憶述最初透過朋友介紹租屋住,入住僅數天,屋主突然趕她走,稱要租給其他人,「當你經歷過冰天雪地,零下二三十度的夜晚被人趕走,無屋住但不能露宿街頭,因為會凍死;朋友家只能寄居一兩天,最後被迫住酒店。當時住酒店很貴,夏天一晚要1000多至6000多挪威克朗。早期1.4港元兌換1挪威克朗,生活指數高,不能晚晚住酒店,我便知道要在斯瓦爾巴群島立足,必須要有自己的居所。所以中國人的傳統觀念是很有智慧,有田有地是生存之道。」

李寶蓮居住的斯瓦爾巴群島,現在大約七成居民是挪威人,其餘三成是來自50多個國家的人。「去到北極我發覺挑戰性很大,無華人居住」,愛挑戰的她,決定在極地立足。她最初帶攝製隊拍攝冰川等紀錄片,之後做嚮導帶科研人員收集北極標本。七、八年前她遇上國際紅潮及水質專家何建宗教授,二人在北極籌建以香港市花命名的「紫荊站」。

設非牟利團體 舉辦親子活動

李寶蓮多年來南北極兩邊走,收集到的石頭、不同地質的泥土、骸骨、皮毛及鳥類標本等,都收藏在她的小小極地博物館,可預約參觀,「雖然是幾千呎的民營博物館,但可以在北極有自己的地方、科研站及科研船,我做到了!」

近十年興起的極地旅遊熱潮,讓「地膽」李寶蓮由最初帶科研學者探索極地資源,再增加了旅遊業務。她說每年帶的團不斷增加,逢3月至9月都有團,10月因冰未夠厚,她便回港逗留一至兩周探望家人,或往內地開會準備極地之旅等,11月她便南北極兩邊走。一年帶領5000至6000名旅客,她指近年內地學生團和遊客很多,反而香港遊客很少,一年只有幾十人,而內地遊客則幾千人,她安排的北極團已排期至2027年。

李寶蓮躊躇滿志,計劃在北極舉辦具香港特色的活動,例如馬拉松、香港的音樂及電影展覽,她在當地設立非牟利團體「極地種籽」,又成立婦女會辦婦女與親子活動。「I am Chinese from Hong Kong. 我是中國人,我來自香港。」這句說話是李寶蓮十多年來向北極斯瓦爾巴群島居民,以及來自世界各地科學家和遊客的自我介紹。