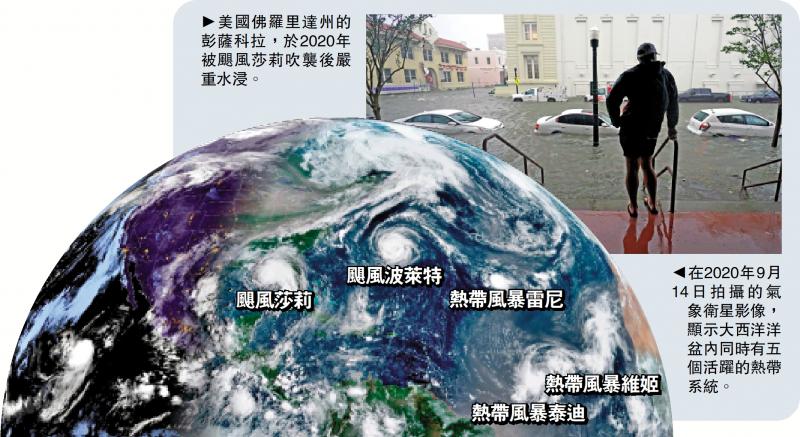

上圖:美國佛羅里達州的彭薩科拉,於2020年被颶風莎莉吹襲後嚴重水浸。下圖:在2020年9月14日拍攝的氣象衛星影像,顯示大西洋洋盆內同時有五個活躍的熱帶系統。

由香港大學(港大)地球與行星科學系氣候學家席大智教授與復旦大學博士生傅正航共同領導的一項研究發現,在過去的數十年間,熱帶氣旋群(即短時間內相繼出現的風暴)在包括香港、日本及菲律賓在內的西北太平洋洋盆出現的頻率持續下降,而在北大西洋洋盆,如美國東岸及加勒比地區,則日趨頻繁。這項研究已發表於《自然氣候變遷(Nature Climate Change)》雜誌。\大公報記者 郭如佳

熱帶氣旋,通常被稱為颱風或颶風,有時會成群結隊地形成──即在同一洋盆於短時間內形成兩個或以上的熱帶氣旋,並連續影響沿海地區。這種現象並不罕見,根據歷史記載,只有約四成的熱帶氣旋是單獨出現的。

助風險管理與應變規劃

以2024年9月為例,颱風貝碧嘉(Bebinca)與熱帶風暴葡萄桑(Pulasan)就在短短三天內先後登陸上海,對城市基礎設施造成重大的干擾。

這類氣旋群集現象往往帶來比單一風暴更嚴重的破壞。由於受災地區在首場風暴後尚未完全復原,便要再次承受下一場風暴的衝擊,導致災情進一步加劇。因此,深入了解氣旋群集現象背後的成因與發展趨勢,對於沿岸地區的風險管理與應變規劃至關重要。

「我們希望了解,這些氣旋群集究竟只是巧合,還是背後存在更深層次的氣候機制。」港大地球與行星科學系氣候學家、本研究的共同作者席大智教授解釋道。「為此,我們開發了一個機率模型框架來理解這一趨勢。如果熱帶氣旋群發僅是偶然形成的,那麼其發生應只與風暴的形成頻率、持續時間和發生時段有關。基於這三個因素,我們構建了一個模擬熱帶氣旋群發的模型,重建過去數十年的氣旋群發情況,並與實際觀測數據進行比較。」

是項研究的主要結果是:熱帶氣旋群發的現象在北大西洋地區日益增加,但在西北太平洋地區則逐漸減少。透過機率模型分析,研究指出,風暴出現的頻率是推動氣旋群集熱點轉移的主要原因,而風暴持續時間及出現時段則屬次要因素。

或受全球暖化影響

在某些年份中,模型明顯低估了實際出現的氣旋群集數量,顯示並非所有群集事件皆屬偶然發生,而是存在物理連結。這些例外情況與天氣尺度波(synoptic-scale waves)有關──這些列車般的氣流擾動系統會顯著提高氣旋群集的形成機率。

此外,氣旋群集熱點的轉移似乎受到一種類似拉尼娜(La Niña)的全球暖化模式所驅動,即東太平洋的暖化速度比西太平洋慢。此一暖化趨勢不僅影響北大西洋和西北太平洋盆熱帶氣旋的頻率,亦會改變天氣尺度波的強度,進一步促使熱帶氣旋群發熱點從西北太平洋轉移到北大西洋洋盆。