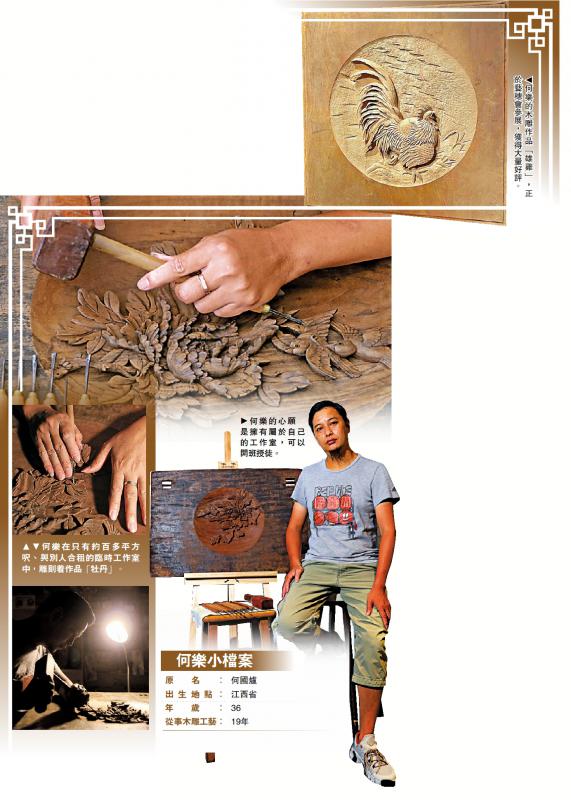

圖:何樂的心願是擁有屬於自己的工作室,可以開班授徒。

「木頭不同其他材質,它有溫度,我想讓人們感受它的溫度!」木雕匠人何樂說。

三十出頭的何樂,一直醉心於木雕這個傳統技藝。下月二日開幕的香港故宮文化博物館,邀請了他拍攝紀錄片。正值香港回歸25周年之際,有此展示傳統文化的機會,他倍感振奮。

何樂用一雙手,化腐朽為神奇,讓久歷滄桑的木頭華麗「重生」,登上藝術舞台。他的默默耕耘,不止傳承文化,更激勵人心,許多年輕人拜他為師,迷上木雕藝術。\大公報記者 余風(文) 麥潤田(圖)

何樂的作品曾在藝穗會及香港中央圖書館展出,大獲好評,惟這位醉心於中華文化的藝術家甘於平淡:「我更希望有自己的工作室。」

走過觀塘一座舊工廠大廈區內充斥咖啡香味的窄巷,大公報記者來到何樂(原名何國爐)約百多平方呎、與別人合租的臨時工作室,枱上放置一件仍未完成的作品「牡丹」,發黑陳舊的木板上刻有一朵活靈活現的牡丹,兩隻飛躍的雀鳥奮力地撲向花蕊,美得如一幅畫,「這個是我幾年前回收的一張舊枱,舊木的穩定性較好,裂紋已成形,撿回來後再創作,可以給它第二次生命。」這張核桃木的舊枱面在何樂手上「復活了」!

「逃學威龍」學習一技之長

以往的木雕匠人多是上了年紀,老氣橫秋,惟眼前36歲的何樂身材健壯,穿上T恤牛仔褲的他年輕又有活力,卻是有近20年的木雕經驗。

何樂自小與木頭結下不解緣,父親是傳統木工師傅,年少時曾是「逃學威龍」的他,聽從父親之命,「讀不成書」都有一技之長,因而學習木工,「年少時在父親的工場製造傳統的傢具,我覺得木頭較其他材質不同,它有溫度,摸上去並不冰冷。」近水樓台是契機,加上這股熱誠,17歲的何樂及後跟隨居住地梅州的根雕藝術匠人謝清移學藝,學師兩年後,輾轉再往廣州、石家莊、山西等地,從事古建築雕刻、仿古傢俬等工作,集各家之大成。至2019年由梅州申請來港與妻子團聚,人生翻開新一頁。

五、六十年代的香港,木工藝品店舖林立,港九多處總有一間在附近,外國客人不惜一擲千金購買心頭好。如今,該類店舖買少見少,疫情下不少更關門大吉,但近年興起懷舊,愈來愈多人為此類木製品着迷,在香港難以找尋下,只能在內地郵購到港。這是否代表木雕藝術品在港仍有市場?

「我希望有自己的工作室」

「香港接觸這種傳統工藝的人比較少,可能學的時間比較長,只講求速度,木雕學了數年都未必能找到一份工作。」何樂說時帶點感慨,似是為行業抱不平。來港後何樂堅持做回老本行,閒時接一下古建築物維修及木材回收的兼職工作,早前他便參與屬二級歷史建築的上水古洞何東夫人醫局的活化工程。與此同時,他對木頭的熱情並未因看到香港急速的步伐而冷卻,至今仍努力創作,當中包括正於藝穗會參展的木雕作品「雄雞」,及去年在康文署香港中央圖書館展出作品「花開富貴」均大獲好評,而2020年6月,他其中一幅由椿木雕刻的作品「納福」以近兩萬元售出。即將開幕的香港故宮文化博物館亦因看中其作品,日前特意找他拍攝,了解木雕當中技藝。

談到未來,何樂躊躇滿志。他指來港後一直未能找到一個合意的工作室,希望盡早找到,不再「漂泊」下去,「去年向JCCAC(賽馬會創意藝術中心)申請工作室,希望有自己工作室,開班授徒。」事實上,有愈來愈多年輕人迷上木雕,現時何樂會不定期開設工作坊,讓更多人了解木雕這門藝術。