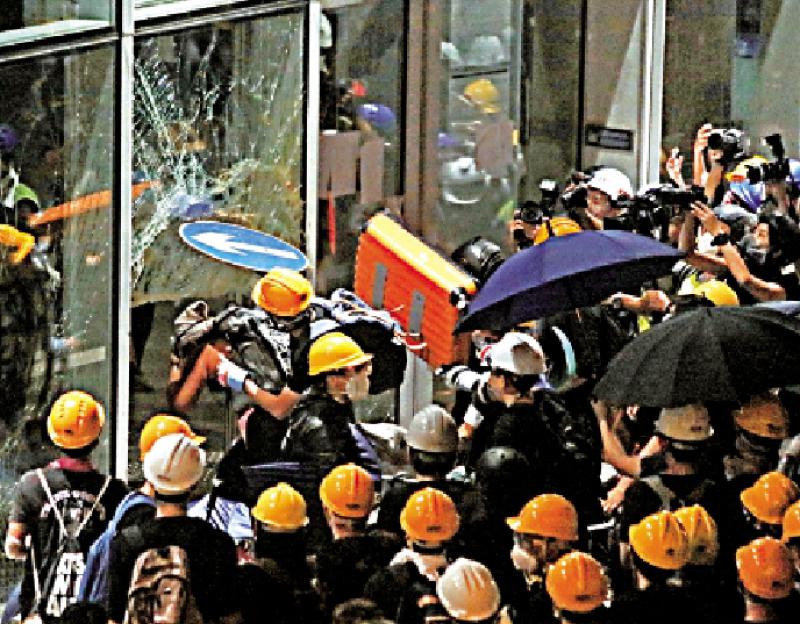

圖:涉及修例風波案件,警方共拘捕10277人,其中1858人已完成司法程序,佔總人數18%。

自修例風波以來,社會對相關案件審判進展十分關注。律政司日前表示,警務處就2019年涉修例風波案件共拘捕10277人,其中1858人已完成司法程序,佔總人數18%。律政司及司法機構政務處昨日分別表示,因修例風波及國安法相關案件激增,工作面對嚴峻挑戰,強調已迅速、優先處理相關案件。

本港法律界人士指出,修例風波發生已近3年,仍有7000多名被捕者「懸而未決」,「情況非常不理想」。隨着時間拖延,不僅取證檢控難度增加,更是嚴重削弱法律的威懾及阻嚇作用,建議給調查、審訊制定一個合理的期限,提高效率,不能無限拖延下去。\大公報記者 盧哲

律政司書面回覆立法會議員提問時表示,截至2022年1月31日,警務處就修例風波共拘捕10277人,已完成司法程序1858人,其中1465人須承擔法律後果,包括1158人被定罪、297人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」,以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成,另有952人的司法程序仍在進行中。被定罪者的刑罰包括罰款100元至41000元、賠償予受害人或受害機構120元至23萬元、緩刑12至24個月、社會服務令60至240小時、感化令、勞教中心令、教導所令、更生中心令、監禁4日至12年等。

司法機構:相關案件運作繁複

律政司司長鄭若驊昨日在立法會發言時說,執法機關不會將所有處理中的案件交與律政司,原因包括案件仍在調查、案件暫時毋須跟進、執法機關認為沒有足夠證據進一步將案件交與律政司、執法機關已按照既定內部程序將案件處理。她強調修例風波案件中如暴動和非法集結等罪行,會由刑事檢控科的特別職務組專責處理,該組別共收到警方提交1175宗案件,並已完成處理當中的98%。她說:「對於有人肆意批評律政司的檢控速度,是基於錯誤的訊息和忽略了客觀的事實。」

司法機構政務處昨日亦在立法會表示,2020年起與修例風波及國安法相關的案件大幅激增,為司法機構帶來嚴峻挑戰。相關案件運作繁複,其中不少涉及眾多被告、法律代表、傳媒和旁聽公眾,並牽涉大量用作呈堂證據的錄像,需要20至30日以上的審訊天數。「按區院審結案件的運作經驗,不少案件在審訊前於區院所需要用到的時間,可達100至300日甚至更長(比其他刑事案件長約30%)」。不過,司法機構表示,通過一系列如增加司法資源、延長開庭時間及增加法庭等方式,盡快優先處理相關案件。

顧敏康:案件處理情況不理想

全國港澳研究會理事、香港基本法教育協會執行會長顧敏康向大公報記者表示,案件處理情況不理想,「每一環實際上都有改善空間」。他分析說,事件已過去兩年多,無論是警方還是檢控方面都應該加強,「應特事特辦,成立專門部門負責」,偵查及檢控方面亦可考慮更有效率的合作方式,加強配合與溝通。而法院排期給人「漫長等待」的觀感,應考慮如何提高效率。他建議,可參考其他國家和地區的做法,「比如給調查、審訊制定一個合理的期限,提高效率,否則無休止地拖延下去絕非好現象」。他說:「遲到的正義不一定能算正義,法律的威懾和教育的作用,都會隨着審判時間的拖長而逐漸消失。」

香港法學交流基金會副主席、法學教授傅健慈指出,隨着時間拖長,指證和檢控的難度會增加,對證人甚至被拘捕者亦非公平,各環節都應加派人手處理積壓案件。另一方面,法庭和法官明顯仍不足夠,是案件排期太長的重要原因。「我多次呼籲開設類似24小時法庭,但香港至今做不到。希望法院能夠盡快考慮增加人手和硬件設施,做好大量審訊的準備,加快庭審速度」。