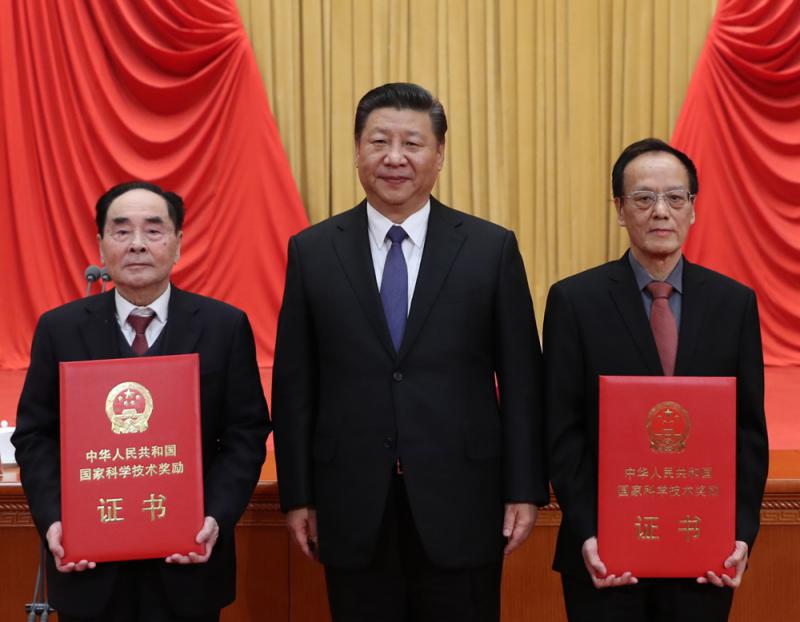

圖:8日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向獲得2017年度國家最高科學技術獎的王澤山院士(右)和侯雲德院士(左)頒發獎勵證書\新華社

2017年度國家科學技術獎勵大會8日上午在人民大會堂舉行,黨和國家領導人習近平、李克強、張高麗、王滬寧出席大會並為獲獎代表頒獎。今次國家科技獎共評選出271個項目和9名科學家,著名火炸藥學家、南京理工大學王澤山院士,以及中國現代傳染病綜合防控技術體系的主要奠基人、中國疾病預防控制中心病毒預防控制所侯雲德院士同獲國家最高科學技術獎。據了解,今年的獲獎成果凸顯國家戰略需求,糧食安全、疾控防治、資源利用、國防建設等領域均有所斬獲。\大公報記者周琳北京報道

在熱烈的掌聲中,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向獲得2017年度國家最高科學技術獎得主頒發獎勵證書。經過學科專業評審組、評審委員會和獎勵委員會三級評審,2017年度國家科學技術獎共評選出271個項目和9名科學家。

500萬獎金用於科學研究

其中,國家自然科學獎35項,一等獎2項,二等獎33項;國家技術發明獎66項,一等獎4項,二等獎62項;國家科學技術進步獎170項,特等獎3項,一等獎21項(含創新團隊),二等獎146項。7名外籍科學家獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎。

獲國家最高科技獎的每位獲獎者獎金500萬元人民幣,兩名新科得主王澤山和侯雲德均表示,要把獎金用於科學研究。「把獎金用於團隊建設是很自然的事,因為成績都是大家幹出來的。」王澤山表示,他計劃使用這筆獎金設立「青年成長基金」,鼓勵更多年輕學子投身科研事業。

從趙忠賢領導的鐵基高溫超導體研究到潘建偉團隊的多光子糾纏及干涉度量研究,從王貽芳領銜發現中微子振盪新模式到港大唐本忠完成的聚集誘導發光和水稻分子設計育種研究的脫穎而出……近年來,中國基礎研究不斷進步,局部已「領跑」全球。

基礎研究局部「領跑」全球

自1999年科學技術獎勵制度改革以來,自然科學獎一等獎秉持「慎之又慎、寧缺毋濫」的高標準原則,曾9年空缺,今年一等獎迎來「雙響」—唐本忠院士為第一完成人的「聚集誘導發光」和李家洋院士為第一完成人的「水稻高產優質性狀形成的分子機理及品種設計」雙雙折桂,距2006年產生兩個一等獎已有11年。值得關注的是,十八大以來每年都有自然科學獎一等獎項目問世。獎項從較為集中的基礎物理學領域,擴展到化學、生物學,呈現多點開花之勢,創新引領領域更加多元。

國家科學技術獎勵工作辦公室副主任陳志敏指出,在此次獲獎項目中,越來越多地體現了服務國家戰略。其中,獲得國家科學技術進步獎特等獎的特高壓±800kV直流輸電技術,實現了中國創造和中國引領,對加快能源轉型升級、促進「一帶一路」建設具有特別重大的意義;港大管軼參與的重大新發傳染病防治的「中國方案」,向全球提供了「中國經驗」,為實現健康中國目標提供了重要保障。油氣開發、現代煤化工、深海探測、交通基礎設施、網絡安全與信息化等多個重要領域,通過自主創新取得了一系列關鍵核心技術突破。