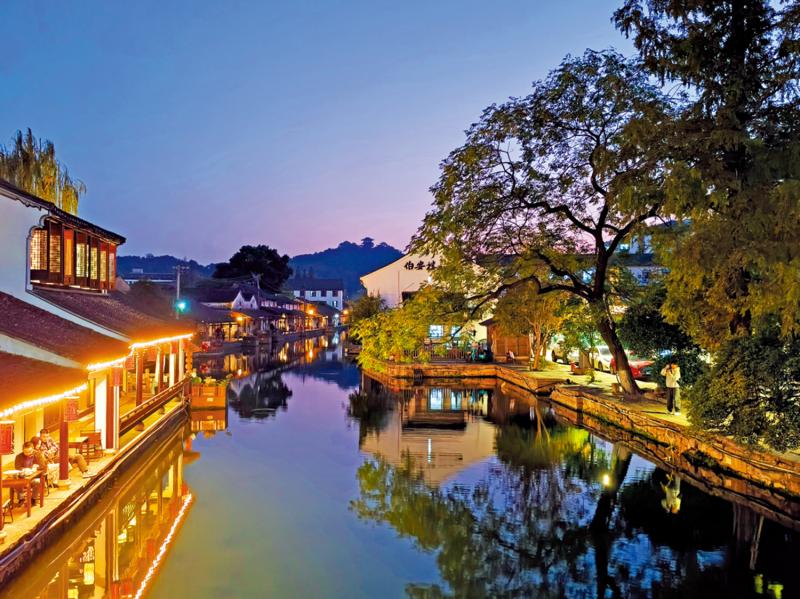

圖:老屋依舊,母親安在。\作者供圖

回到老城收拾老屋,差不多要穿越整個城市。車流不斷,工地處處,到處忙忙亂亂,我只覺得喧鬧。下了地鐵,粉紅的晚霞在府山背後,映襯着大善塔,我隨手拍下照片。走進老街區,終於安靜下來。枕河人家有的在廊簷下炒菜,有的一家人在門前圍坐吃晚飯,有的屋內傳來家人說話和電視的聲音……市井煙火一如往常。

萬家燈火間,母親的老屋沒有燈光,門是關着的……走進老屋,我有意大聲叫道:「媽,我回來了!」然而,老屋靜寂無聲。

記得那些年,無論我們幾點到,母親都等着,小燉鍋裏煨着紅棗蓮子羹,溫熱的,到家就能喝。冰箱裏還買好了我喜歡的甜酒釀。冬天回來時,我跟母親擠一張床,母親把電熱毯開得暖暖的,母女聊着天,慢慢睡着。

我把屋內所有的燈都打開,一個人坐在客廳裏。我和妹妹來過幾次,東西已收拾差不多了,母親的床和枕頭都留着。此刻,聽不見母親叫我們的聲音,看不見母親的笑容,但感覺母親還在,我坐在沙發上好像在等母親。覺得母親就是出門了─就像從前,上街買東西去了,到圖書館借書去了,去看越劇了,去走親戚了,去新加坡了……

這是母親走後,我第一次獨自回來。前幾天都是與姐姐妹妹一起同行,聊聊天,能把話題岔開。但這哀傷,我終要獨自面對。上午路過母親住過的醫院,那些日夜陪伴母親的情景浮上心頭,忍不住淚流滿面……

初冬時分,街邊依然隱約桂香,還有一棵桂花樹在開─母親曾提醒我們,今年是閏年啊!這縷芳香,母親能聞到嗎?

母親之聰慧,在病中更讓我們刮目相看,我們只知母親聰明,卻不知母親如此聰明,超出我們過去的認知─思路一直清晰,反應一直敏銳,記憶一直極好,過去的經歷、老同事的名字、在香港一百層樓上吃料理看日落、八十歲生日在夏威夷、十多年前在新加坡拍照的背景都記得清清楚楚……什麼卡在哪裏、裏面還有多少餘額,我們誰給的什麼東西怎樣處理、自己「走」時想穿什麼衣服,甚至手機密碼也早早取消……都考慮得妥妥當當,滴水不漏。

母親越清醒,我們越心疼。有時我們想,寧可母親糊塗一點,或許能減少痛苦。每每想起母親最後那句清晰又帶着歉疚的話「還有尿片嗎?……幫我換換吧」,我就心痛得慌,母親一輩子體體面面,總是怕給任何人添麻煩,哪怕她的子女。

母親怕我們傷心,自己病痛中,卻一再安慰我們:你們帶媽媽去過那麼多地方,看那麼好的風景、吃那麼好的美食,孩子們都孝順,媽媽很幸福,媽媽沒有遺憾。

在母親生命最後一程,子孫環繞陪伴,片刻不離。我們都不善言辭,忍淚日夜守護母親,母親清醒我們就假裝輕鬆地聊天,想吃什麼馬上去買,腿痛背痛就揉腿拍背……母親難受時,我們不敢睡覺,整夜坐在床頭盯着。母親身邊始終有自己的親人陪伴守護。母親清醒時,我把寄給媽媽還沒來得及看的書《繾綣與決絕》拿到病房,說:媽媽我讀給您聽吧。母親說:好!但母親最終沒機會聽我給她唸書了。

我和妹妹從母親衣櫃裏選了一些衣服,帶走自己穿。還找到幾本相冊,家裏的老照片,我們小時候的、上大學時的、成家後的,母親都保留着。那些年,全家圓滿,笑容舒展,一張張翻看,令人感慨不已。

母親講過我不到兩歲時,母親因病住院,我跟爸爸說:媽去哪兒我去哪兒,媽媽住院,我就去不了啦!長大後,我們很希望自己走到哪裏,就帶媽媽到哪裏,與媽媽一起看這個世界。收拾母親的遺物,還發現了二○一九年為母親申請赴港探親的審批表。母親曾在二○一五年、二○一六年到香港,與我小住三個月。如果不是後來香港發生事端,母親本可第三次赴港,那我就能多一些與母親在一起的回憶了。

二○一六年的母親節,我在朋友圈寫:「過去出差密集,時空轉換頻繁,常常夜裏突然醒來,茫然不知身在何處。記得有一次回老家,夢中大叫『媽,我在哪兒?』母親聽見了,白天聊起,母親笑說:不知道自己在哪,還知道叫媽。或許在我們內心深處,潛意識裏,媽媽總是那個不離不棄、最可靠、隨時召喚的嚮導和陪伴吧。」

將來我的夢中,會不會再叫:媽媽,我在哪兒?可是,老屋燈明如舊,卻再也聽不見媽媽的應答了。