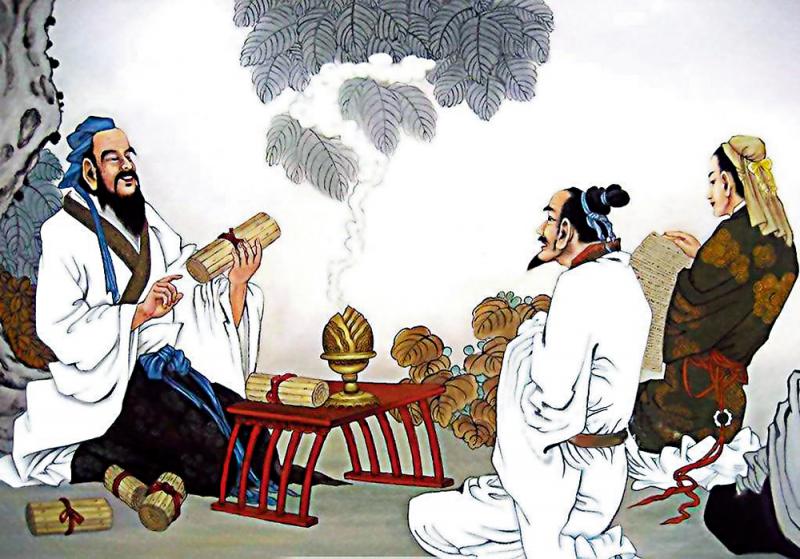

《論語.顏淵》中記載冉雍(字仲弓)向孔子詢問什麼是「仁」,孔子回答:「出門如見大賓,使民如承大祭;己所不欲,勿施於人;在邦無怨,在家無怨。」出門辦事好像接待貴賓,役使民眾好像進行重大祭典,這是「敬」;自己所不想做的事,就不要強加給別人,這是「恕」;一個人做事和待人能「主敬」和「行恕」,不論在諸侯國做事,抑或在卿大夫封邑做事,都不被抱怨了。

善學不如善問

上面所說「見大賓」和「承大祭」,自然聯想到「敬」,但「己所不欲,勿施於人」,何以聯想到「恕」呢?《論語.衛靈公》記:「子貢問曰:『有一言而可以終身行之者乎?』子曰:『其恕乎!己所不欲,勿施於人。』」子貢是孔門十哲之一,是言語科的高材生,善於辭令,辦事通達,更是經商的能手,孔子曾稱讚他是「瑚璉之器」,可以擔當大任。古人說,善學不如善問,子貢向孔子提到最重要的人生問題,他希望孔子以最精簡的「一言」,歸納出人可以終身奉行信守的。所謂「一言」,不是一句,而是一個字。

孔子心目中最高的道德標準是一個「仁」字。「仁」涵攝各種美德,從簡易的標準而言,只要你想追求「仁」,「仁」就出現在你的面前;但從最高的標準而言,孔子也謙稱自己未能做到「仁人」的境界。德行最好的學生顏淵也只能「三月不違仁」,其他的學生也只能堅持十天半個月而已。子貢當然知道孔子的至高信念,所以也曾向孔子詢問「為仁」(實踐仁的具體行動),孔子的回應是:「工欲善其事,必先利其器。居是邦也,事其大夫之賢者,友其士之仁者。」意思是:工人要做好工,必先磨好工具。生活在那裏,就要追隨那裏的品德高尚的領導,結交那裏的仁義之士。孔子對學生是因材施教,因勢利導的,回應「一言」的詢問,他拈出一個「恕」字。

另一位孔子的高徒曾參曾經向同門師弟解釋說:「夫子之道,忠恕而已矣。」也就是說,孔子一以貫之的「仁」,其內涵就是「忠」和「恕」兩個字。「忠」是指一個人的無限向上心與責任感,這是「體」(內在本質),「恕」,就是「己所不欲,勿施於人」的「用」(外在表現),從曾參的理解,忠恕體用並存,就是「仁」的境界。

自我克制反省

《論語.憲問》載:「子貢方人。子曰:『賜也賢乎哉?夫我則不暇。』」「方人」,指批評,甚至毀謗別人。可見,聰明能幹的人有時由於過分自信而流於輕視甚而鄙屑他人,孔子對子貢提出一個「恕」字,讓子貢終身奉行信守,確是深存意義的。「恕」的精髓在「推己及人」,自己不喜歡的、不想承受的事,就不要加諸別人。當人經常有這種自我克制的反省,以對待自身的行為來對待別人,便是建立人際關係的最好方法。倘若自己所討厭的事物,硬推給別人,不僅會破壞彼此的關係,也會將事情弄僵甚而不可收拾。

陳樹渠紀念中學校長 招祥麒博士