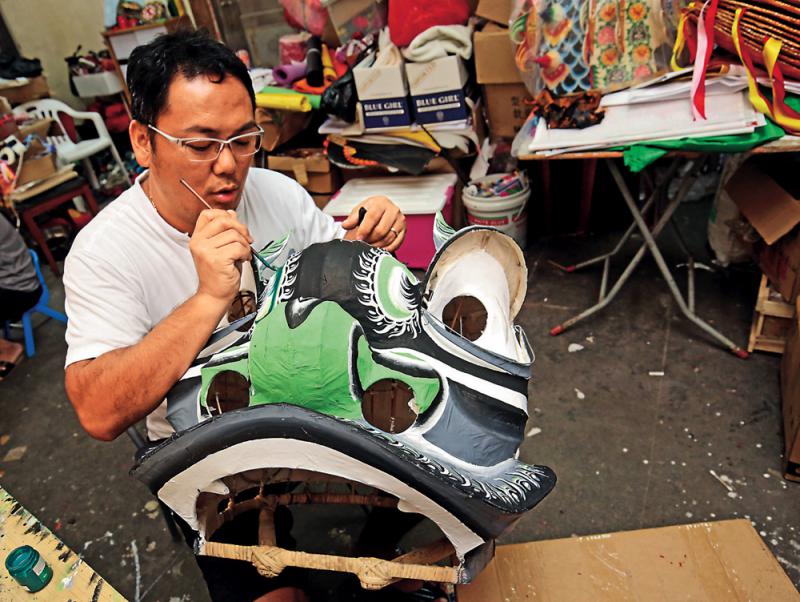

圖:冒卓祺從小立志做一個紙紮師傅,不單純是學習一種傳統技藝,更多的是某種情懷

紮作這門傳統手工藝行業,恐怕快要像恐龍般絕跡。三遷工場、努力延續紮作業的冒卓祺慨嘆,中國人紅白二事都與該行業息息相關,可惜紙紮仍然瀕臨淘汰!冒師傅是香港本地紮作業工會主席,他分析這一行步入夕陽的主因,是香港新一代不信神佛,忘卻傳統:「西方信仰的傳入,令現代年輕一輩不信神,少拜神,不再重視中國傳統節日。」/大公報記者 郭艷媚 大公報攝影 黃洋港 麥潤田

走進冒卓祺師傅的紮作工場,千五呎偌大工場的門口,供奉着華光仙師神像。記者驚訝,粵劇的戲棚忌火,供奉「華光」為戲神,鎮場保平安,何以紙紮業用火也拜「華光」?冒師傅解開謎團,原來靠口耳相傳的紙紮行業,背後有段古,「因為華光還未得道成仙之前,曾為亡母執樹枝、樹皮、樹葉而製成一間茅廬,燒給母親,希望給她一個棲身之所,所以我哋紙紮舖就封華光為火神,一直拜祭他尊敬他」。華光大帝是道教中神仙,俗稱火神爺。

工場門口的這幅神像對冒師傅別具意義,是他剛剛入行時買的,二十多年來工場多次搬遷,冒師傅都一直將神像奉在身邊。只見他望着神像,尊敬地雙手合十輕輕一拜,一臉無奈地說:「現在整個紙紮行業已經變曬,由手工藝淪落成一種買賣,現在很多開紙紮店舖的人,根本不懂紮獅頭或麒麟,更不用說拜華光了。」

三遷工場 延續行業

冒師傅為了降低經營成本,工場三次搬遷,愈搬愈偏遠。一九九七年,冒師傅第一間紙紮店開在大埔街市內,當時以賣香燭和做紙紮麒麟為主,店名取了其名字中的「祺」字,名為「祺麟店」。二○○一年冒師傅將「祺麟店」由零售轉型做製作工場,搬去上水劍橋廣場的工廠大廈,由於工場僅一千呎,白天他要把大型紙紮品搬出貨倉門口,騰出空間製作紙紮;晚上又把紙紮品搬進去鎖好,每天都要耗一、兩個鐘朝行晚拆。直至二○○五年,工場又搬至元朗白沙村白沙貨倉,地方大了,冒師傅的「祺麟」工場才能運作至今。

七十後的冒師傅坦言,其實剛開店時經營頗艱苦,因為未能趕上五十至七十年代紙紮業最繁盛的黃金時期。他九十年代初入行時,香港的紙紮業已開始式微,「最艱難是開舖頭七至八年,生意差到幾乎交租都無錢,不過我堅持繼續做落去,因為我細個嗰陣就立志做一個紙紮師傅,不單純是學習一種傳統技藝,更多的是某種情懷」。

冒師傅的童年滿載中國傳統習俗的回憶,他憶述,那時候拜天祭祖是市民生活的一部分,當時家家戶戶都深信紙祭品經洪爐燒成灰燼後,能從陽間帶到陰間供先人享用,紙紮業極其興旺。「我細個住新界北區鄉村,嗰陣有好多不同籍貫人士舉辦神誕活動,包括客家、東莞、潮州,細佬哥都跑去湊熱鬧,那個年代好開心。」

冒師傅說,「大家對紙紮這兩個字的定義,基本上都是錯的!」一般人對紙紮品都有誤解,以為只是紙紮舖買來燒的元寶香燭才是紙紮品,其實紮作工藝品範圍廣闊,如麒麟、花燈、花炮、獅頭,甚至舊式的廣告牌、花轎上的華麗裝飾等,每逢中國傳統節日到來時,這些紙紮品就大派用場。,冒師傅說得興起,忽然「嘭」的一聲巨響,原來他手中的麒麟掉到地上,他笑瞇瞇說:「你看我做的麒麟多扎實。」站在冒師傅身旁,研究麒麟文化的「香港歷史文化研究會」副會長葉德平,彎腰撿起麒麟,向記者解釋,每當傳統節慶,客家人都愛舞動麒麟,他們相信借助麒麟的神力,可以驅邪鎮妖,而早在明朝或以前,已有大批客家人移徙到香港,也把舞麒麟習俗帶到香港。

「美好的東西沒人在乎了」

「我紮的第一隻麒麟,就是村裏面自己用的」,冒師傅插嘴說,以前每逢新春,客家人一定要舞麒麟到村民家參拜,去祠堂參拜,他們認為這樣可以帶來吉祥,七十年代的時候,因為麒麟有添丁的好兆頭,村民新婚之日也一定舞麒麟迎接新娘,「這些美好的東西,現在都沒人在乎了,雖然成為了非物質文化遺產,但我擔心熱潮過後就無了。」