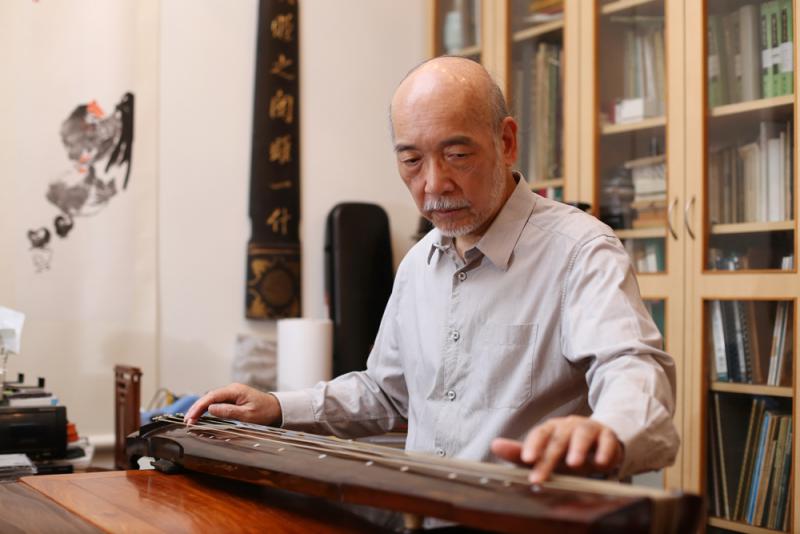

圖:蘇思棣說,古琴演奏如流行音樂般處理,聽眾內心難有真正共鳴\大公報記者何嘉駿攝

德愔琴社社長蘇思棣是香港古琴界翹楚,擅崑曲、簫笛、斲琴,書法、國畫造詣亦高。其收徒要求秉承古琴界巨人蔡德允,最重人品經歷,認為修養足才堪與琴音共鳴。對有傳媒譽為「香港古琴界泰斗級人物」,他笑一笑,揮揮手說:「我唔覺得自己係大師,我只係一個彈琴嘅人,又係一個練書法嘅人。」這位名家,撫琴宣和情志,妙處只與知音說,抗拒古琴藝術「熱門」起來。\大公報記者 孫凌奕

蘇思棣琴室位於石門工業區的商業大廈裏,相比同層燈光閃爍的玻璃門辦公室,蘇先生琴室十分低調,一扇古樸的木門上沒有標誌,像有意無意將自己「隱身」辦公大樓中,頗有「大隱隱於市」的感覺。踏入琴室,一邊是兩張古琴相對而放,另一邊就是木枱,上有未完成的畫作。

每次開班只收一人

古琴已列入香港十大非物質文化遺產,近年在內地及香港日漸受人追捧,「香港而家學古琴嘅人比以前多,同內地城市比,情況唔同。佢哋琴館一開班收10個人,再開一班又收20個人,我哋琴館開一班就收一個人。」

「質量比數量更重要」,是蘇思棣一路秉承的原則。他說,古琴從來都不是大眾樂器,追溯到唐代,白居易亦有此類感慨,覺得古琴在當時未受到大多數人歡迎,還感嘆是因為西域音樂太過吸引人,「擔心同時,(古琴藝術)始終一代一代傳承落嚟,可以話樂器唔一定要普及,反而每個時期,有一批人對古琴真係好了解,又可以提升同豐富內容,其實已經好好。」相比之下,他更擔心有些人倡導「重量不重質」的快速普及,會使古琴最深層的東西慢慢消失,與當下的流行音樂無異。

堅持古法 師生對彈

蘇思棣恩師蔡德允在上世紀50年代,以一人之力將古琴文化散入香港,並授琴逾50年,桃李滿天下,成為香港古琴藝術的代表人物。

蘇思棣恪守蔡德允師生一對一對彈的教授方法,還對學生挑選嚴格,通常不收年幼者。他說,太年輕人生經歷就少,心智、思想不夠成熟,難與琴音有深入內心的共鳴,縱然習琴,也只會流於技術上的操練。

做蘇思棣的學生並不容易,因為不能不背譜。「在家溫習熟練之後對彈,先係最精髓學習時間,因為彈奏時左手移動有非常複雜變化,琴譜上不可能將好細小變化都寫清楚,手滑動嘅遠近同速度,都要睇老師示範,呢類精細變化,只有熟練之後,先可以捕捉到。」

絲弦較金屬變化豐富

現時大部分彈琴人使用成本更低廉、更光滑、耐用的金屬弦,蘇思棣卻堅守用最傳統的絲弦,「使用金屬弦主要係為演奏,對於佢哋嚟講,將古琴當工具,當然要選方便;我將古琴當朋友,絲弦比較脆弱,如果佢唔舒服,我第一時間就知。」蘇思棣說,金屬弦是現代產物,缺乏了絲弦優雅、深遠的音色,彈奏時音色的變化也不豐富,無法將情感通過琴聲反映出來,古琴也自然少了「性格」。

十多年來,蘇思棣在全球各地巡迴演奏,開過的音樂會不計其數,但他始終堅持,古琴演奏不是流行音樂,而是向聽眾傳遞內心的共鳴,「我外出演奏,希望畀觀眾聽到古琴原聲,場地最好唔要太大,亦唔需要擴音設備。如果好似流行音樂咁做,好多內心共鳴都不復存在。」