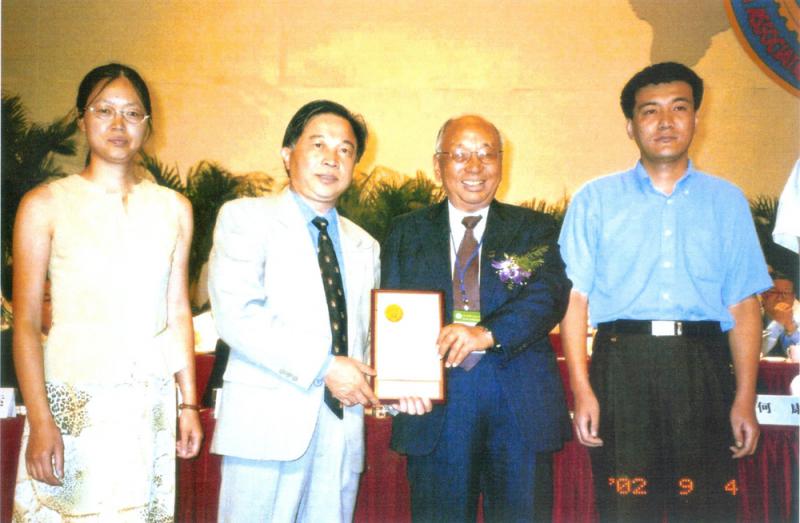

圖:二○○二年求是科技基金頒獎典禮,查濟民頒發「求是傑出科技成就集體獎」

「父親作為老一輩的企業家,可以說是見證了中國民族工業的崛起。」在查懋成看來,如果要說改革開放的故事,便不得不提自己的父親查濟民,「1978年十一屆三中全會以後,內地全面改革開放,父親作為國家改革開放政策的堅決擁護者,從上世紀八十年代起,就率先在廣東中山、浙江杭州、江蘇常州、重慶及上海等地創辦企業,並帶動了港人對內地的投資熱潮。」

資料顯示,1978年,內地紡織工業生產總值為473.2億元,出口額為21.54億美元,紡織行業從業人數311.2萬人,纖維加工量(不含玻璃纖維)276萬噸,佔世界比重不足10%。

然而,隨着十一屆三中全會揭開改革開放大幕,一批海內外人士爭相來到內地發展,帶來的資金、技術、人才、理念等,極大推動了中國紡織業的發展。如:香港企業家曹光彪在珠海建立第一家「三來一補」企業──香洲毛紡廠;法國時裝設計大師皮爾.卡丹先生應邀來華;香港唐氏家族與上海紡織局在浦東合資開辦「上海聯合毛紡織有限公司」,成為全國紡織行業第一家中外合資企業……查懋成的父親查濟民,這位紡織大亨更是義不容辭地參與到了振興民族工業的隊伍中來。

紡織業不是夕陽工業

對不少老一輩的紡織工人來說,2000年,查濟民斥資1.6億元收購「杭一棉」的事情可能還記憶猶新。雖然「杭一棉」是中國最老紡織廠之一,但當時已是一家破產國企,這一收購行為對商人來說絕非明智之舉,但彼時年過八旬的查濟民在回應媒體採訪時表示,只是要證明紡織業不是夕陽工業。

從八十年代回海寧投資設廠,到1996年收購「常一棉」,再到2000年收購「杭一棉」,以及後續籌建世界級「氨綸廠」……查濟民以實際行動振興了中國紡織業,展現着老一輩企業家對祖國的赤子之心,也在社會發展的進程中,為港商留下了濃墨重彩的一筆

得益於這批有志之士的貢獻,改革開放四十年後的今天,截至2017年的公開數據,內地紡織業生產總值已達6.89萬億元,是1978年的145.67倍;出口額達2745.1億美元;帶動的紡織行業從業人數增至2000萬人(2016年);纖維加工量(不含玻璃纖維)5430萬噸,佔世界比重超過50%。