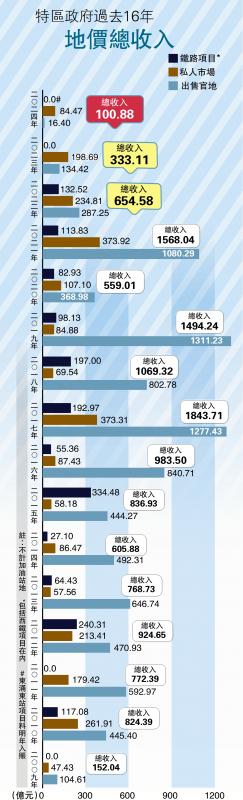

圖:特區政府過去16年地價總收入

儘管今年本港樓市迎來全面撤辣及銀行減息的利好,然而土地市場仍未有大起色,導致特區政府今年賣地收入及售出土地數目,均創世紀金融海嘯後十六年新低,連同私人市場換地補價等計算,總地價收入更大倒退至沙士後的二十一年新低,截至本年底止暫僅剛錄逾百億元,按年大削70%。\大公報記者 林志光

2019年底的疫情,擊碎本港樓市長逾10年的升浪,2023年初本港經濟雖則開始踏入復甦之路,惟仍是舉步維艱,同年賣地成績更是不似預期,連一鐵(港鐵)一局(市建局)項目在內,更發生多達6次流標事件,令無論賣地或總地價收入,都已按年跌約半。

年內售沙田兩幅官地 涉逾16億

不過,踏入今年,市況依然不妙,發展商積壓大量待售單位,投地及增加土地儲備的意欲幾降至冰點。特區政府推出位於柴灣的首個樂建居項目,在僅收1份標書下,流標收場。其後又順延元朗多層現代工業大樓的截標時間,同時大減推地數目,集中推售小型住宅地皮為主,然而成交價也未算理想。今年全年只售出兩幅沙田小瀝源住宅地皮,賣地收入僅約16.4億元,均是自2008年世紀金融海嘯後的新低,按年分別下跌約60%及88%。

另外,發展商也減慢跟特區政府商討將所持土地改用途的換地改契速度,個別甚至暫停或放棄有關程序,特別是在古洞北及粉嶺北新發展區內,恒地(00012),長實(01113),泛海夥資策等發展商,原本申請原址換地的共6幅土地,最後都決定放棄補地價,促使失去逾百億元的補地價收入,此令來自私人市場的補地價收入劇減至約84.5億元,按年跌近60%;再加上港鐵要在本月才成功批出今年首個鐵路發展項目,所涉補地價難在今年內入賬,導致政府庫房補地價的收入跌至2009年的15年新低,而今年總地價收入只能僅過百億元,創2003年後的21年新低。

不過,由於有兩幅元朗大型多層現代工業大樓地皮,及1幅青衣物流用地於明年初截標,另在銀行明年有機會繼續減息,賣地表內又有多幅貴重地皮待售,市場相信明年賣地收入有機會否極泰來。

審視市況 宜適度減條款

仲量聯行評估及諮詢部主管區建強表示,由於住宅銷售市場疲弱和投資成本高昂,發展商投地意欲低迷,地價持續受壓。特區政府應致力改善發展商的投資環境,以增加賣地收入。同時建議可考慮減少賣地附加條款,如提供政府、機構及社區(GIC)設施、道路施工等要求;接納豁免環境、社會及管治(ESG);設施、政府、機構或社區設施(GIC)、地面停車場等額外條款計入最大可建樓面面積;以及取消要求發展商在竣工後將若干樓面面積交回政府的條款。

另可考慮大型發展用地容許發展商分期支付地價,因面積較大的地皮發展期及回本期較長,一筆過付款或會降低發展商的投資意欲;又可地皮拆細出售,以降低前期投資成本,從而令更多發展商有投地興趣,增加中標機會。再者,可應檢討市建局的自置居所津貼,以降低該局收購成本及提升項目在低迷市道中的利潤,避免市區舊樓重建陷於困局,未能推進。

高力香港研究部主管李婉茵表示,未來隨着更多新市鎮地皮推出,整體規劃和發展路線圖將是吸引發展商參與的關鍵。若當區缺乏基礎設施及商業民生配套,加上在充滿不確定性及高息的環境下,發展商將承擔較大的投資風險。特區政府應審視如何平衡基建需求及增加投標誘因,同時確保底價更貼近市場實際情況,以吸引更多發展商參與。