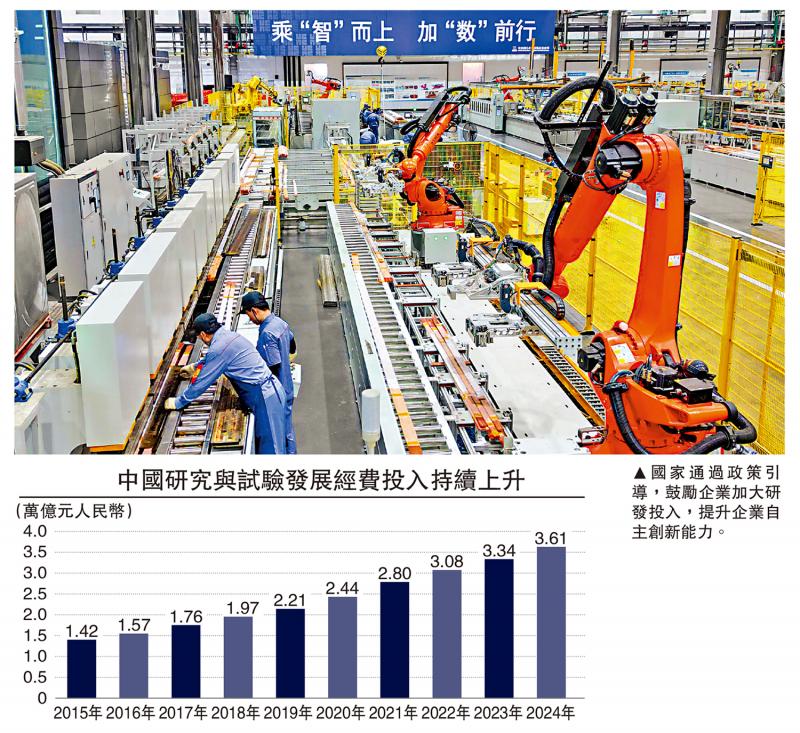

圖:國家通過政策引導,鼓勵企業加大研發投入,提升企業自主創新能力。

在上周公布的二十屆四中全會公報中,「加快高水平科技自立自強,引領發展新質生產力」這一重要論述,不僅明確了科技創新在國家發展全局中的核心地位,更構建了新時代中國科技發展的戰略藍圖。

當前各國政府紛紛加大科技創新投入,出台戰略規劃,爭奪科技發展制高點。美國發布的《國家創新戰略(2024)》明確將中國視為主要科技競爭對手,提出在人工智能、量子信息、生物技術、先進製造等領域加大投入,確保美國的領先地位。歐盟出台的《歐洲芯片法案》、《數字歐洲計劃》等,投入超過1000億歐元支持半導體、數字技術等領域的創新發展。日本、韓國、德國等也制定相關戰略,加大對前沿技術的研發投入。

在上述競爭格局下,中國面臨的外部壓力日益增大。一方面,發達國家在高端技術領域的壟斷地位短期內難以打破,中國在許多關鍵核心技術領域仍處於跟跑狀態。例如,在高端芯片製造領域,美國、荷蘭、韓國等掌握了先進的光刻機、晶圓製造技術,中國最先進的芯片製造工藝與國際領先水平仍有2至3代的差距,高端芯片自給率不足20%。

另一方面,部分發達國家通過技術封鎖、貿易限制、人才壁壘等手段,遏制中國科技發展。例如,美國將中國多家科技企業納入「實體清單」,限制其獲取美國技術和產品;在人才領域,美國收緊了對中國高科技人才的簽證政策,2024年中國公民獲得美國高科技領域簽證的數量較2020年下降了40%。

增強自主創新能力

四中全會公告明確提出「加強原始創新和關鍵核心技術攻關」,這是增強自主創新能力的根本舉措。原始創新是科技創新的源頭,關鍵核心技術是自主創新的重中之重,只有在這兩個方面取得突破,才能為中國科技發展築牢根基。

首先,加強原始創新方面,一是要加大基礎研究投入力度,優化基礎研究投入結構。要建立穩定的基礎研究投入增長機制,逐步提高基礎研究投入佔研發總投入的比重,力爭到2030年達到15%以上。二是要完善基礎研究人才培養機制,培養一批具有國際競爭力的頂尖基礎研究人才。要改革高校基礎學科人才培養模式,加強基礎學科拔尖人才培養,建立「本─碩─博」貫通式培養體系,注重培養學生的創新思維和實踐能力。

其次,關鍵核心技術攻關方面,要充分發揮新型舉國體制的優勢,整合各方資源,形成攻關合力。一是要明確關鍵核心技術攻關的重點領域,圍繞半導體及集成電路、高端數控機床、航空發動機、生物醫藥、新材料等「卡脖子」領域,制定專項攻關計劃,明確攻關目標、時間表和路線圖。二是要建立「揭榜掛帥」「賽馬」等攻關機制,打破部門、區域、學科界限,面向全球徵集最優解決方案。

最後,要加強關鍵核心技術攻關的配套保障,建立健全攻關項目的經費保障、知識產權歸屬、成果轉化收益分配等機制,充分調動企業、高校、科研院所和科研人員的積極性。例如,在知識產權歸屬方面,對聯合攻關形成的知識產權,明確各方的權屬和使用權限,鼓勵成果在產業鏈內共享和轉化。

推動產業深度融合

科技創新與產業創新深度融合是將科技成果轉化為實際生產力、提升產業競爭力的關鍵環節,也是四中全會公告強調的重要內容。只有實現科技創新與產業創新的同頻共振,才能讓創新成果更快更好地服務於經濟社會發展,為增強自主創新能力提供堅實的產業支撐。

首先,要強化企業創新主體地位,推動企業成為科技創新與產業創新融合的主導力量。企業貼近市場,能夠敏銳把握產業發展需求,是科技成果轉化的重要載體。要通過政策引導,鼓勵企業加大研發投入,提升企業自主創新能力。例如,對企業研發投入實行加計扣除政策,2024年中國企業研發費用加計扣除比例提高至175%,預計全年為企業減免稅費超過8000億元(人民幣,下同),有效激勵了企業加大研發投入。同時,要支持企業建設高水平研發機構,如企業技術中心、工程研究中心、重點實驗室等,提升企業的技術研發和成果轉化能力。

其次,要深化產學研協同創新,構建「產學研用」一體化創新體系。高校和科研院所是科技創新的重要源頭,擁有豐富的科研資源和人才優勢,而企業則具有產業化和市場化優勢,只有將兩者的優勢結合起來,才能實現科技創新與產業創新的深度融合。要建立健全產學研協同創新機制,鼓勵高校、科研院所與企業共建創新平台、聯合實驗室、產業技術研究院等,共同開展技術研發、人才培養和成果轉化。同時,要完善產學研協同創新的利益分配機制,明確各方在技術研發、成果轉化中的權利和義務,保障高校、科研院所和科研人員的合法權益,激發各方參與協同創新的積極性。

最後,要加快科技成果轉化平台建設,完善科技成果轉化服務體系。科技成果轉化平台是連接科技創新與產業創新的重要橋樑,能夠為科技成果轉化提供技術評估、知識產權服務、技術交易、科技金融等全方位服務。要加強國家技術轉移區域中心、技術交易市場、科技企業孵化器、眾創空間等科技成果轉化平台建設,提升平台的服務能力和水平。此外,要推動科技成果轉化的市場化運作,充分發揮市場在科技資源配置中的決定作用,通過技術拍賣、知識產權質押融資、科技成果入股等方式,促進科技成果的市場化轉化和產業化應用。

加大政策支持力度

政策支持是增強自主創新能力的重要保障,要按照四中全會公告要求,制定和完善全方位、多層次的創新政策體系,為自主創新提供有力的政策支撐。

首先,要加大財政科技投入力度,優化財政科技投入結構。財政科技投入是科技創新的重要資金來源,要建立財政科技投入穩定增長機制,確保財政科技投入增速高於財政經常性收入增速。2024年中國財政科技投入達到1.2萬億元,按年增長10.5%,高於財政經常性收入增速3個百分點。此外,要創新財政科技投入方式,採用股權投資、基金、後補助等多元化方式,提高財政科技資金的使用效益。例如,中國設立的國家科技成果轉化引導基金,2024年規模達到500億元,通過參股子基金的方式帶動社會資本投入超過2000億元,支持了1000多個科技成果轉化項目。

其次,要完善稅收優惠政策,激勵企業和科研機構加大研發投入。稅收優惠是激勵創新的重要手段,要進一步擴大研發費用加計扣除政策的適用範圍,提高加計扣除比例,簡化申報流程。2024年中國將研發費用加計扣除政策擴大到所有行業,製造業企業加計扣除比例提高至200%,非製造業企業提高至175%,預計全年為企業減免企業所得稅超過8000億元,有效降低了企業創新成本。此外,要對科研人員取得的科技成果轉化收益實行稅收優惠,如對科研人員從科技成果轉化中獲得的獎金、股權等收入,減免個人所得稅,鼓勵科研人員積極參與科技成果轉化。

最後,要加強知識產權保護政策支持,完善知識產權保護體系。知識產權保護是激勵創新的重要制度保障,要進一步完善知識產權法律法規體系,加大對知識產權侵權行為的打擊力度。2024年中國修訂《專利法》《商標法》,提高知識產權侵權賠償標準,將法定賠償上限提高至500萬元,較修訂前提升了5倍;同時還建立了知識產權侵權懲罰性賠償制度,對惡意侵權、重複侵權等行為實行懲罰性賠償,有效震懾了侵權行為。

中國自主創新面臨着關鍵核心技術受制於人、創新生態不完善等諸多挑戰,但同時也擁有政策支持、市場規模、人才儲備等得天獨厚的優勢。在四中全會公告的指引下,中國通過加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新與產業創新深度融合、一體推進教育科技人才發展、深入推進數字中國建設等路徑,不斷增強自主創新能力,在半導體、新能源汽車、人工智能等關鍵領域取得了一系列突破性成果,為經濟高質量發展和國家長治久安提供了有力支撐。

(作者為外資投資基金董事總經理)