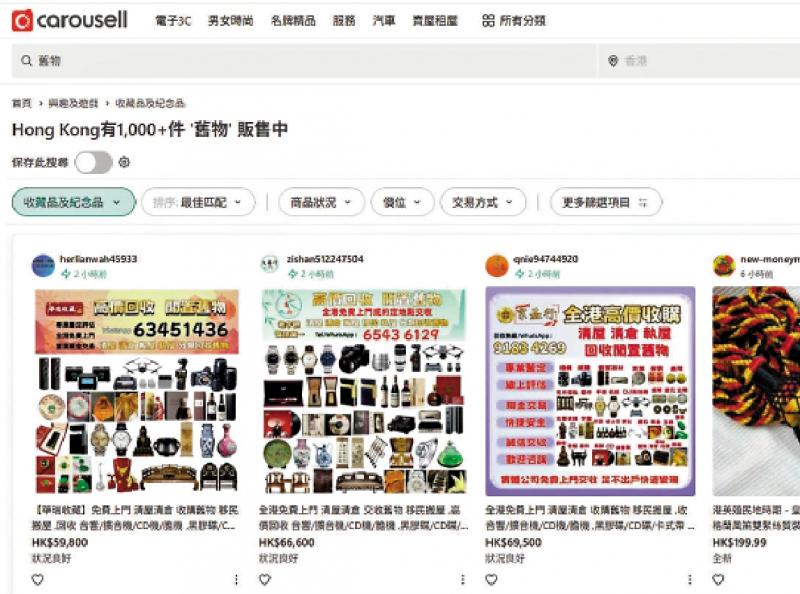

圖:網上二手買賣及商品銷售已成為不少市民處理閒置物品或增加收入的途徑。

網上二手買賣及商品銷售已成為不少市民處置閒物品或增加收入的途徑,但不少個人賣家及小型網店均未辦理商業登記,形成稅務規管灰色地帶。有二手交易平台賣家稱,不清楚自己出售物品是否屬於經營業務,亦擔心會被稅務局追稅,陷入兩難。

有經濟學者認為,為便利市民網上交易及避免誤墮法網,《商業登記條例》及《稅務條例》相關規管應與時並進,建議可引入簡易版印花稅處理網上小額交易。有立法會議員建議,借鑒內地行郵稅模式,由平台代收稅款,平衡稅收、監管與電子商務發展。

網購日益盛行,有人會在網上做生意,例如在網上買賣平台或社交平台大量出售手工藝品、潮物等,亦有人會在二手平台出售個人閒置舊物等。惟不少賣家都沒留意到,若在網上交易頻繁,或是以牟利為目的等,有可能被視為經營業務,一樣需要辦理商業登記和繳稅。

市民李先生在二手交易平台Carousell經營近四年,主要出售夾公仔所得的玩偶、模型及閒置現金券等物品,每年交易約6宗,總金額僅數百元。他坦言,「完全不清楚自己的交易行為是否屬於經營業務」,因收入微薄,他從未考慮辦理商業登記及繳稅。近期聽聞有網友因在該平台售賣物品,而被稅務局追收稅款及罰息,李先生頓感憂慮:「擔心日後交易次數或金額累積過多,會遭稅局追稅,但商業登記手續繁瑣,也不知道如何計算應繳稅額。」他建議政府設定明確的交易金額,以釐定繳稅門檻,以及豁免小額個人舊物交易的稅收,並推出更便捷的網上二手交易納稅方案。

監管巡查追稅成本不菲

經濟學者袁偉基向大公報記者分析指出,隨着市民非經營性的網上二手交易日趨頻繁,為便利市民交易,以及避免市民誤墮法網,《商業登記條例》及《稅務條例》的相關規管亦應與時並進,「監管巡查,甚至追稅,所費成本可能不低,若只是涉及一次半次的小額交易個案,是否可以用簡易方式處理?」

袁偉基認為,小額交易可透過簡易版印花稅方式處理,例如按交易金額制定稅率,賣家只要按金額繳付相應印花稅,至於如何制定稅率、是否有豁免安排、是透過交易平台或其他形式繳交印花稅等,需政府深入研究,亦涉及修例安排。

有立法會議員向大公報記者表示,香港電子商務發展相對滯後,亟需通過政策扶持推動行業發展,其中稅務制度的優化至關重要。他強調,香港經營業務繳稅是基本原則,但應在規管、徵稅及與行業發展之間尋求平衡,建議借鑒內地行郵稅的模式,採用統一稅費標準,簡化徵稅流程,並由交易平台統一代收稅款,避免要求個別賣家強制辦理商業登記,「很多市民只是出售閒置物品或是以物換物,並非以經營為目的,強制登記會窒礙這類正常交易。」他又建議對非以經營為目的的低額網上交易實施免稅政策,「對於那些金額非常小的交易,如果還要去追繳稅款,可能給社會帶來不必要的爭議,希望稅務部門能考慮到實際的操作情況進行調整。」

平台須承擔監管責任

除稅務問題外,議員亦關注,目前香港對網上交易的監管尚不完善,導致騙案及交易爭議時有發生。他認為,提供交易渠道的平台應承擔相應監管責任,包括審核賣家資訊、設置交易保障機制等。他建議,平台可通過限制違規賣家流量、設立預繳款機制、增加消費冷靜期等方式強化交易保障,社交平台若用於商業交易也需履行同等監管義務。\大公報記者 易曉彤、曾敏捷