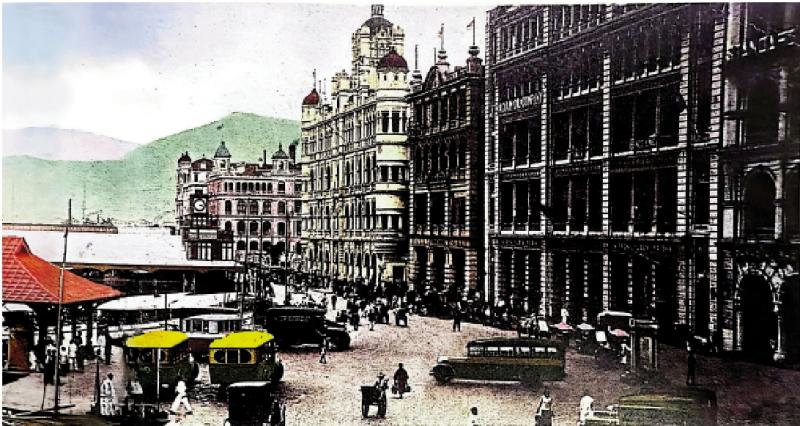

圖:約1930年,卜公碼頭前空地可見三輛綠巴士,以及一部黑巴士。書中插圖。

「以前等巴士常常要等很久,車又少,大家就站在路邊一動不動,一直盯着馬路看,久而久之,就像一塊『望夫石』那樣。」鄭寶鴻回憶說。這種久等不來、望眼欲穿的情景,在戰後至上世紀六七十年代的香港非常普遍,甚至成為報章漫畫的題材,被戲稱為「望車石」。

「那時候九巴經常被投訴不準時,報紙乾脆畫出一群人在路邊等車,等到像石頭一樣,表情哀怨又無奈,結果大家反而覺得有趣。」鄭寶鴻笑說,這個說法不僅反映當時的交通狀況,也折射出香港人生活節奏中「等待」的耐性。如今公共交通班次頻密,市民已難以想像過去一班車要等上一小時以上的情況,這些由等車延伸出的詞彙與畫面,成了今日難以再現的舊香港風景。