從戰國《管子》,到西漢司馬遷《史記》,中國人「民以食為天」的觀念深入人心,對「清宮戲」感興趣的自然也包括吃飯。戲中往往只表現皇帝的吃,對妃嬪以至更低的宮眷們吃什麼、怎麼吃,不甚了了;至於宮女、太監們怎麼解決每天的吃飯問題,更語焉不詳。本文試以歷史材料,就宮廷膳食及有關制度,作專門介紹。/姜舜源 文、圖

根據《大清會典》、《宮中現行則例》等典章制度匯編,皇帝、后妃們吃飯問題,都由御膳房負責。御膳房在養心門廣場南院裏,是一排長房,康熙帝御筆匾額「膳房」。《清史稿.職官五》總結說:「御膳房,執守侍,總管三人、侍監首領十人,專司上用膳饈、各宮饌品,及各處供獻、節令宴席。後省總管一人、首領二人。」御膳房負責內廷餐飲服務,編制是總管三人、首領十人,後來分別減一人和二人。他們是皇上信得過的管理事務大臣,之下是尚膳正、尚膳副、尚膳、主事、委署主事、筆帖式(文書記錄)等,具體做飯的是廚役、掌灶等等。清朝二百六十八年間,後宮人數不斷變化,為後宮服務的御膳房規模隨之變化。康熙、乾隆在位時間長,其後宮人員也多,御膳房就主要負責皇上的御膳,皇后另闢內外膳房,皇太后居住的壽康宮設外膳房,皇子、皇孫結婚了也結束集體生活,單設飯房。晚清同治、光緒後宮人員很少,一個御膳房足矣,主要是滿足兩宮太后特別是慈禧太后吃喝。

宮廷膳食,膳房統管

總的說來,御膳房職責範圍,一是專司皇上吃的膳饈。各代皇帝口味不盡相同,御膳的風味也各異。比如乾隆帝下江南愛上名廚張成、宋元、張東官、雙林、鄭二、常二做的淮揚菜,後來就把揚州廚師請到北京宮中;末代皇帝溥儀喜歡吃西餐。故宮現存各時期大量茶餐具。二是各宮饌品,即東西六宮裏,每宮的食用。清代後宮編制是,皇后一位、皇貴妃一位、貴妃二位、妃四位、嬪六人;嬪以下有貴人、常在、答應三級,這三級人數沒有限制。嬪及其以上的是「內廷主位」,每座宮院只有一位,帶領嬪以下的貴人、常在、答應若干,居住一處宮院。所以清宮嬪以上存量一般都不超過十二位,數位而已。

內廷主位住在這個宮院的後殿正房裏,貴人、常在、答應住東西配殿及耳房裏。清人吳振域《養吉齋叢錄》說:「內庭主位,別有承應茶膳之地,清語(滿語)謂之『塔塔』。」嬪以下貴人、常在、答應無力自辦膳食的,就把自己分配的份錢,依附在一位主位名下的塔塔,就像如今「搭伙」。另外,根據慈禧太后的宮女榮兒口述寫成的《宮女談往錄》,清宮宮女、太監等宮中服務人員的膳食,也是由御膳房或塔塔等處統一提供。

二三十年前筆者在故宮博物院工作時,在后妃居住的東西六宮、皇子們居住的南三所,當時每個宮院前殿西配殿的南耳房,還可以看到有個灶台,說明原先那是一個簡易「小茶爐」,為該宮院裏住的人燒水和加熱奶、茶等飲品時使用,但並不是自己做飯。就像如今寫字樓每層都有茶水間。《宮女談往錄》,說慈禧住儲秀宮期間,「奶茶不由御茶房供應,由儲秀宮的小茶爐供應,一來近,二來張太監乾淨可靠。」

御膳房承擔的「各處供獻」,指宮中奉先殿、景山壽皇殿及各處佛堂供獻祭品;節令宴席,指節日宮中宴會,比如除夕皇室近支本家聚會的「宗親宴」。

帝后妃嬪,各有「口份」

皇帝、太后,在清代是同一級別,吃的待遇基本相同;皇后就低一等,皇貴妃、貴妃等依次累降。經過清宮戲的歷史科普,大家對皇帝吃飯差不多耳熟能詳了。他們每人每天有固定的米、麵、肉、菜及調料定額,稱為「口份」,類似如今所說「口糧」。例如皇帝每日份額,有盤肉二十二斤,湯肉五斤,豬油一斤,羊二隻,雞五隻,鴨三隻,各種蔬菜,牛乳一百斤,玉泉水十二罐,乳油一斤,茶葉七十五包等等。皇后降一級,例如每天盤肉十六斤。皇后以下妃嬪、皇子、福晉相應遞減。這些食物不是都要吃下去,而是說只能夠使用採辦這些東西需要的金額。清宮每餐具體菜譜,至今保存不少檔案,本文不贅。

啟功先生回憶皇室舊事,說御膳房一般不會給皇上提供難以搞到的食品,比如反季節蔬菜。如果皇上一吃覺得好,下頓飯還要吃,可他們弄不到了,豈不是跟自己過不去?所以盡量給他弄些大路貨,但造價不菲。大家都認為乾隆帝奢侈,但當時清宗室人士昭槤《嘯亭雜錄》說他自奉儉約,御膳開支屢次核減,至乾隆末年壓縮至年經費兩萬餘兩。有一次問大臣汪由敦,早餐吃什麼。汪說:「臣家計貧,每晨餐不過雞子(蛋)數枚而已。」乾隆帝大吃一驚:「雞子一枚需十金(十兩銀子),四枚則四十金矣。朕尚不敢如此縱欲,你還哭窮!」林則徐《軟塵私劄》稱,道光帝在位期間尤其節儉,「宮中嬪侍,非慶典不得食肉」;以往慣例,御膳備四份,其中兩份賜給在內廷軍機處、南書房、上書房等處值班的大臣們,兩份賜給妃嬪們,他從牙縫裏擠經費,妃嬪們那兩份免了。光緒帝身子虛,每天吃四隻雞蛋,「而御膳房開價至三十兩。」明後期隆慶皇帝作皇子時,住在東華門附近的端本宮,經常到東華門外買果餡餅。當皇帝後有一天還想吃,御膳房報帳:發麵的、剝果的、製糖的,共需五十兩銀子。他一聽笑了,說:「只需銀五錢,便可在東華門口買一大匣也。」

清代帝、后平時吃飯,稱「傳膳」、「用膳」、「進膳」。清宮沿用在東北時的一日兩餐制。早膳辰正(早八點),晚膳未正(下午兩點)。這肯定堅持不到晚上睡覺,所以兩餐之外,還有酒膳和各種小吃,一般在下午或晚上。膳前由內務府大臣開單備案,單上註有某人烹製某菜餚,以防不慎。

「唯予一人」,慣吃獨食

到開飯時間,皇帝命御前侍衛傳膳。御膳房官員立刻行動,擺膳太監迅速到膳房取飯菜,盛裝在食盒裏,雙手捧到皇帝膳桌上,御膳全部擺好後,皇帝身邊的隨侍太監「嘗膳」,每樣飯菜嘗一口,以防有人投毒。末代皇帝溥儀《我的前半生》,說是每個盤碗裏放一枚銀牌,銀遇到砒霜等大多數毒藥會變黑。還相傳清代皇帝盡量不暴露自己飲食喜好,「吃菜不許過三匙」。大抵傳說而已,實行起來因人而異。比如明末崇禎帝朱由檢,繼其兄朱由校即位,其時宮中閹黨魏忠賢剛除,他由王府入宮後格外小心,起初連宮中的御膳都不敢吃,二十多天,天天吃皇后從娘家帶來的乾糧。乾隆帝晚年記憶力變差,吃完飯不久又吩咐傳膳,御膳端上來了,又覺得腹中不餓,懶得下箸。

東漢學者蔡邕的帝學專著《獨斷》說,皇帝自稱是「予一人」。皇家基本上是獨自進膳,即使聚餐也是一人一席。晚清恭親王奕訢的孫子、現代大書畫家溥心畬先生,作為「舊王孫」,始終保持「吃獨食」的習慣。台灣畫家詹前裕《溥心畬先生渡台後的晚年生活》稱:「心畬先生的吃相,真是旁若無人,喜歡的菜,擺在自己面前,旁人伸一筷,會向你瞪眼,只有等他吃夠了,才能分嘗他的餘羹,這種吃相,熟朋友見怪不怪,在陌生場合,就往往傳為笑談。曾聽朱騮先先生說起,他在韓國政府的官宴上,表現過這種移盤面前,狼吞虎嚥的吃相,主人都停筷欣賞,害得他和董作賓(甲骨文學家)先生非常難為情。」這是因為他們不知帝王們用膳,本來就是一人吃、眾人看,吃夠了才賞別人分一杯羹。

當值官員,賞賜「克食」

《養吉齋叢錄》卷二十三記述:乾隆帝每日膳畢,會指出某物賜某處,賜某人。當時內廷主位、阿哥、公主,御前侍衛,內務府、軍機處、南書房等入直(值班)內廷的大臣,都不時會得到皇上賜食;每日召見的外省文職按察使以上官員、武職總兵以上軍官,也常常是賜餑餑即饅頭、點心,謂之「克什」。他的解釋是:滿語「克什」,賜也,賜進膳之物。林則徐於道光二年(一八二二年)獲道光帝破格擢升江蘇按察使。三年(一八二三年)十一月進京述職,他日記記載:初八、初九「兩日召對,皆賜克食」。林則徐是道光帝賞識和重點培養的幹部,把他作為可以依靠的股肱之臣,賜克食以示關懷。

嘉慶二十年翰林朱方增奉皇上命,到乾清宮西廡懋勤殿,編寫《石渠寶笈三編》,每天「辰入未出」,即早晨八點上班,下午兩點下班,而「上命御膳房備晨餐」,這是當初乾隆時期編寫一編、二編時未曾有過的待遇。清代實行低薪制,以五品官員為例,年基本工資白銀八十兩,加一倍「養廉銀」,一年收入不過一百六十兩。按現代經濟學「恩格爾系數」,當時五品官,大致在溫飽至小康之間;不少文人不善理財,經常處在貧困線上下。所以皇上賞飯確實是一筆外財,並非僅是禮遇而已。

皇族集資,合宴群臣

筵宴是清宮膳食重要部分,很多時候也是政治活動。乾隆十九年(一七五四年)《避暑山莊萬樹園賜宴圖》,表現設宴款待平定準格爾立功的蒙古杜爾伯特部三位首領情形。宴席準備就緒,皇帝(左下部黃羅傘下)乘步輦大駕蒞臨。而每年元旦即大年初一和皇帝生日萬壽節,由國家專責筵宴事務機構光祿寺負責,在太和殿舉行的國宴最隆重,通常筵開二百一十席。皇帝御宴桌在太和殿中央地坪上的寶座前,生果盤上搭松蓬;御前大臣、起居注官、王公和大學士等一、二品文武大臣的宴桌共一百零五張,也在殿內;殿外屋簷下為六部侍郎(副部長)等官員的宴桌;殿前丹墀上為二品以上世爵、侍衛大臣及內務府大臣的宴桌四十三張;三台之下御道兩側,各設八個藍布帳篷,帳下設三品以下文武官員的宴桌,外國賀年使的宴桌在西班之末。數九寒冬的北京,在露天開宴,也夠酷的。

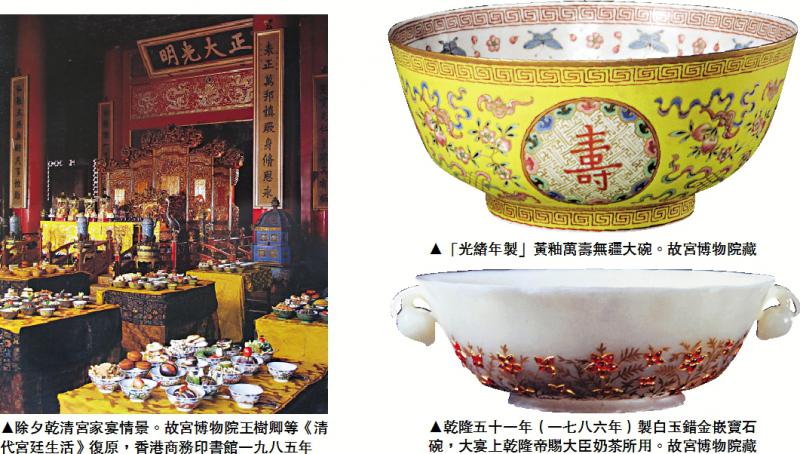

還有熱鬧的是,殿前丹墀正中,搭起一座黃色帳篷,裏面燒着兩個火盆,上面支着兩口大鐵鍋,一口鍋盛肉,一口鍋燒熱水溫酒。全部宴會用羊百隻、酒百瓶。席間中和韶樂、丹陛大樂按序演奏,與宴官員依照音樂的篇章節奏行禮、進觴、用茶、進饌,並非隨意大快朵頤。宮廷繪畫《光緒大婚圖.太和殿賜宴》,表現的是光緒大婚時大宴場景,圖中可見殿內宴桌很多,三台之上和院內也有宴桌,與元旦大宴差不多。故宮博物院現存乾隆五十一年(一七八六年)製白玉錯金嵌寶石碗,大宴上進茶大臣獻茶後,乾隆帝就用這隻碗賜他奶茶。與宴群臣隨之舉茶,不可造次亂來──三台下御道兩側,有監察御史監視。

有趣的是,太和殿大宴是皇族集資開辦的。皇帝的御宴桌由皇家內務府自備;而皇家王公們不但要實行AA制,自備自己吃的、用的,還要提供文武大臣們吃的、用的。似乎是皇家成員一起集資宴請國家官員,答謝他們為國宣力。如果再不足,才由光祿寺補齊。具體方案是:親王每人進八桌、羊三隻、酒三瓶(每瓶十斤);郡王每人進五桌,羊、酒與親王相同;貝勒每人進三桌、羊二隻、酒二瓶;貝子每人進二桌,羊、酒與貝勒相同;入八分公每人進一桌、羊一隻、酒一瓶。

親、郡王所進桌中有一桌「大席」,其餘桌和其餘人進的為「隨席」。大席內容包括銀盤碗四十五件、盛羊肉的大銀方一件,盛鹽的銀碟一件;隨席內容包括每桌銅盤碗四十五件、大銅碟一件、小銅碟一件。大宴食物除肉、菜外,還有方酥、夾餡、白蜜印子、黃白點子枚餅、大餑餑、小餑餑、紅白傘枝等各種點心,擺起來要求達到一尺(三十二厘米)多高。

清廷宴會一般是一人一席,或兩人一席,不像今天十人、八人一席。從《光緒大婚圖》中可見每桌食物是何等豐盛。當然,國家大宴一般不許大吃大喝,以免有失體統,但剩下的可以帶走,就是老北京說的:「吃不了,兜着走。」

(作者為中國歷史文化學者、北京市檔案學會副理事長、中國國家博物館研究員)