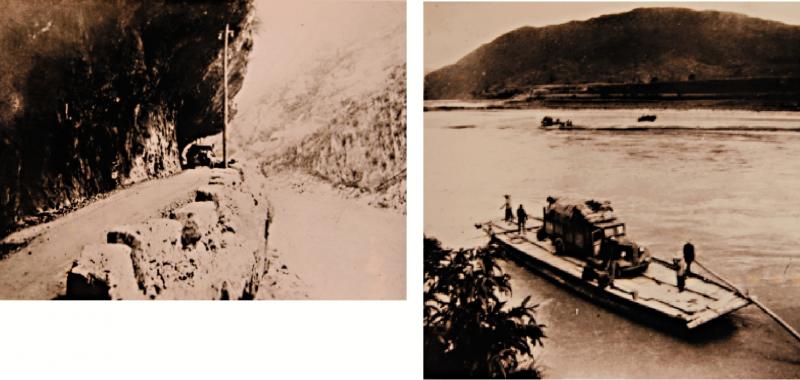

左圖:一九三八年春,由陝入川的文物車輛駛過劍閣明月峽棧道。\牛德明藏;右圖:一九三八年春,由陝入川的文物車輛用木船駁運過河。\牛德明藏

不久前,剛剛度過「九三閱兵」等隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年系列活動;十月十日,故宮博物院又將迎來建院百年紀念。二者之所以能聯繫起來,是因為抗戰是故宮博物院早期歷史的主軸。一九三一年「九一八事變」後,全國人民抗戰十四年,而故宮文物避敵南遷始於一九三二年底,似乎應遠離戰爭的它,也投身抗戰十三年,並有人在轉運文物中以身殉職,以生命詮釋了可歌可泣的「全民族抗戰」歷史!

「九一八事變」後,日寇迅速佔領東北各省並進逼山海關,此後至一九三三年初,相繼發生了「熱河抗戰」、「長城抗戰」等戰事,平津告急。鑒於一八六○年英法聯軍劫掠焚毀圓明園,一九○○年八國聯軍搶劫北京皇宮文物、劫走北京城古觀象台文物等近代以來的慘痛教訓,以理事長李煜瀛(石曾)、院長易培基為代表的故宮領導層認為:北京淪陷,故宮文物勢必落入敵手。國土淪陷,尚可收復,國寶損毀,卻難以挽回。因而醞釀進行「文物南遷」。一九三三年初,院理事會通過並報請行政院、國民政府批准,實施文物南遷。

文物南遷共分五批,自一九三三年二月七日第一批起運,至一九三三年五月二十三日第五批運抵上海,歷時三個多月。各批依次為二千一百一十八箱、一千二百九十箱、二千九百七十二箱又六十二包、四千六百三十五箱又二包、二千四百一十二箱,共計一萬三千四百二十七箱又六十四包;依次分別由院秘書吳瀛、總務處長俞同奎、總務處科長程星齡、古物館副館長馬衡、俞同奎隨車監運。理事會決定並報行政院批准先暫存上海,同時在南京朝天宮建設文物保存庫,待建成後將在滬文物移入保存庫,設立故宮博物院南京分院。

南遷文物起運之前,院方向行政院和沿途各地方軍政長官發出密電,請他們沿途保護。為了避開天津,以免遭遇日本侵略軍襲擊,路線採取了平漢線轉隴海線再轉津浦線,繞道南下。裝載文物的列車全部是鐵皮車,單是第一批即裝了兩列火車。車頂四周各個車口都架起機關槍,各節車上都布置了憲警,荷槍實彈保衛。車行兩旁,逐段都有馬隊隨車馳聚。每到一站,地方官派人上車辦理交接差事。重要關口,車內熄燈,車內工作人員都和衣而卧。

故宮前輩牛德明先生四十年前對筆者回憶道:第二批文物運輸途中,隨車押運、照料的,有他和吳玉璋等幾位同仁。列車經過的沿途警衛,一如第一批的安排情形,每遇大站,鐵路警衛段必須偵察確認下一路段絕對安全,才敢放行,故時有耽擱。他們幾位同事每遇停站,必沿各節車廂檢查封條、鎖鑰有無異動。車過徐州後,在張家岑一帶,見鐵路兩側每隔十餘米,就有一武裝路警舉槍向外瞄準,隨時準備射擊,氣氛緊張。後得知這一帶常有匪患出沒,所以衛兵們採取臨戰狀態。

一九三六年八月,南京文物保存庫落成,十二月八日至一九三七年一月十七日,存滬文物仍分五批,全部運往南京。

文物遷至南京僅僅半年,「七七盧溝橋事變」、上海「八一三淞滬會戰」接踵發生,南遷文物不得不再繼續西遷。文物西遷分南、中、北三路,每路又分許多批,水路、鐵路、公路交替使用,最終分別停留在四川巴縣、樂山、峨眉三縣的數個地點。西遷文物往往到一處停留數日、數月乃至數年,每一段落謂之「一遷」。南遷事先尚有目的地即南京,而西遷則無最終目的地,當時已經沒有一塊安全的地方。例如南路起運最早,停留卻最晚。淞滬會戰打響次日即八月十四日出發,一遷至長沙,不久湖南危急,二遷貴陽;貴陽常遭敵機轟炸,不能停留,三遷安順華岩洞,在此一留六年;一九四四年秋,桂林、柳州相繼失守,不得已四遷到四川巴縣飛仙岩,這時已是十二月十八日,距離日本投降僅有九個月。這年春已經勝利在望,籌備文物東歸了。

一九三八年春,北路文物由陝西漢中,經「難於上青天」的蜀道劍閣段運往四川成都。參與此役的牛德明對筆者說:當時沿途沒有火車、輪船路線,完全由公路運輸,每次十餘輛汽車結隊行駛,都需要隨車押運和衛護人員,山路崎嶇,坡路、彎路頗多,尤以劍閣內外險路為甚。明月峽等處鑿山為棧道,左逼山崖,右臨深谷,百步九折,其險峻驚心動魄。路面是單車道,車輛往來必須在進口處鳴號通知對方,確認沒有來車始敢通過。經過河流,水小則汽車涉水,水大則用木船載車駁運,也令人提心吊膽。

中路文物於一九三八年五月二十二日全部遷到戰時陪都重慶。一九三九年,日寇飛機轟炸重慶預警,於是被迫再遷樂山,限令從三月二十八日起,到四月十五日完全遷走。當時輪船不足,剛運過一半,已至四月十一日。不得已加僱民船,星夜裝運。先運往二十里外市郊停泊,等待裝上輪船。運到第十四批,在重慶南岸玄壇廟裝運第三庫文物時,故宮同事朱學侃先到輪船上察視艙位,布置搬運。那時曙色微茫,艙中仍是昏暗。他心切布置,未遑察覺艙蓋已打開,一腳踏空,身墜艙底,腦部受重創,隨即失去知覺。同事們當即將他送往附近醫院,但未及施救,已氣絕身亡。院方將他安葬在重慶南岸獅子山,並立碑為誌,永存紀念。

文物東歸,也是中國人民抗戰勝利標誌之一,於一九四六年一月二十一日,由停留在巴縣的開始起運,先集合於重慶,然後沿長江順流而下運回南京分院,至十一月二十七日完成。接着積極籌備回歸北京故宮本院。一九四八年底,正當人民解放大軍揮師南下的時候,國民政府當局又下令故宮博物院,將部分南遷文物運往台灣。從一九四八年十二月二十二日到一九四九年二月二十二日,先後三批將二千九百七十二箱文物運台,現存台北故宮博物院。故宮文物遷台是文物南遷的延續,在大陸的南遷文物早已完成了北返,相信隨着國家完全統一的實現,它們不久也將回到北京本院。