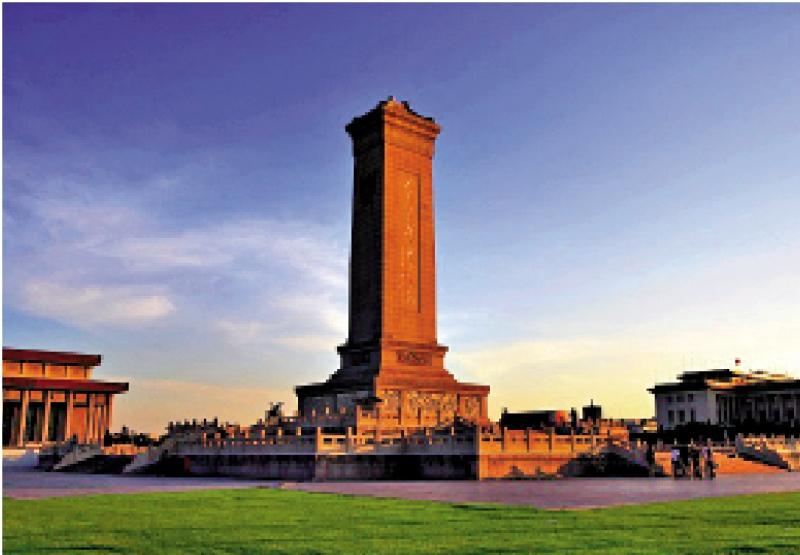

圖:人民英雄紀念碑。

明月高掛,京華的秋風裏已浮動着期待的溫度。再過數小時,當歷史的時針指向九月三日上午九時這個刻滿榮光的時刻,天安門廣場將以最莊重的儀式,為一場跨越世紀的抗爭作註,為一支永遠向前的民族精神壯行。此刻,時間的褶皺裏翻湧着歷史的回響,我們站在新時代的坐標上,翹首以盼這場銘記苦難與輝煌的盛會,亦在凝視中讀懂一個民族對和平的深情守望。

十四載烽火淬煉山河,三千五百萬英魂鑄劍為犁。當盧溝橋的槍聲撕裂一九三七年的晨霧,當南京城的血色浸透十二月的寒月,當白山黑水間的抗聯戰士在雪地裏寫下絕筆,當太行山上的游擊健兒用紅纓槍挑亮黎明──這片土地上的每一寸山河,都曾是先烈用生命守護的疆土;這段歲月的每一段記憶,都被刻進民族的基因圖譜。今日的中國,早已不是當年那個任人欺凌的「東亞病夫」,但當我們撫摸抗戰紀念館裏斑駁的鋼盔,凝視老戰士布滿彈痕的臉龐,依然能聽見歷史深處傳來的吶喊:忘記歷史就意味着背叛,銘記苦難方能更懂和平的重量。

這場紀念活動,既是對先烈的深情告慰,更是對未來的莊嚴宣言。從松花江畔到海南島礁,從抗日軍政大學的課堂到百團大戰的戰場,無數中華兒女用血肉之軀築起新的長城,用不屈意志熔鑄抗戰精神的豐碑。這精神是「一寸山河一寸血」的家國情懷,是「敢教日月換新天」的奮鬥品格,是「越是艱險越向前」的英雄氣概。當我們以盛大儀式喚醒集體記憶,就是要讓青少年觸摸到歷史的溫度,讓「天下興亡匹夫有責」的擔當融入時代血脈,讓抗戰精神在新時代的土壤裏生根發芽、開花結果。這不是簡單的歷史復現,而是一場跨越代際的精神傳承──我們今日的歲月靜好,正是先烈昨日的負重前行;我們明日的星辰大海,仍需後代續寫奮鬥華章。

大閱兵作為這場盛會的「鋼鐵詩行」,更將向世界展開一幅文明大國的立體畫卷。當國產航母劈波斬浪的身影駛入視野,當殲-20戰機編隊如銀鷹穿雲,當東風導彈方陣以雷霆之勢昂首向前,這些「國之重器」不僅是國防現代化的硬核見證,更是「止戈為武」東方智慧的生動詮釋。中國軍隊從小米加步槍走來,走過雪山草地的淬煉,走過解放戰爭的硝煙,走過抗美援朝的冰原,如今正以「能打仗、打勝仗」的姿態守護和平。但我們的劍鋒所指,從來不是侵略與擴張,而是捍衛國家主權的底線;我們的鋼鐵洪流裏奔湧的,是對戰爭創傷的深刻記憶,是對「永遠不稱霸」的堅定承諾。正如閱兵式上必將響起的《和平頌》,這些震撼世界的裝備展示,最終都要落腳於一個樸素的真理:強大的國防,是和平最可靠的盾牌。

站在世界百年未有之大變局的當口,這場紀念活動更含有超越國界的深意。當個別國家試圖為歷史罪行翻案,當單邊主義、霸權主義暗流湧動,中國以最隆重的儀式重溫抗戰記憶,就是要向世界宣告:歷史不能被篡改,正義不能被消解,和平必須被捍衛。十四年抗戰,中國以巨大犧牲牽制了百分之六十以上的日寇,為世界反法西斯戰爭作出了不可磨滅的貢獻;今天,中國積極參與聯合國維和行動,推動構建人類命運共同體,用實際行動詮釋着「永久和平」的責任擔當。這不是外交辭令的空泛承諾,而是刻在基因裏的文明自覺──從「和為貴」的傳統智慧,到「人類命運共同體」的當代理念,中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

此刻,天安門廣場上的華表正沐浴着金秋的月光,人民英雄紀念碑前的鮮花已悄然綻放。我們彷彿看見,歷史的雲幕正緩緩拉開,那些為國捐軀的身影穿越時空而來,與我們共同期待這場跨越世紀的盛會;我們更能聽見,時代的號角已然吹響,一個走向復興的民族正以最自信的姿態,向世界講述中國的和平故事。

當九月三日的晨鐘敲響,當徒步方隊的腳步叩響長安街的青石板,當裝備方陣的轟鳴震動天際──我們不僅要見證一場視覺的盛宴,更要觸摸一個民族的精神脈搏;不僅要感受現場的震撼,更要讀懂背後的文明密碼。這是對先烈的最好告慰,是對歷史的最好傳承,更是對未來的最好作答。

讓我們以最虔誠的心情翹首以盼,盼這一日山河無恙,盼這一程風華正茂,盼這盛世,如所有犧牲者所願;盼這未來,如所有追夢人所期。