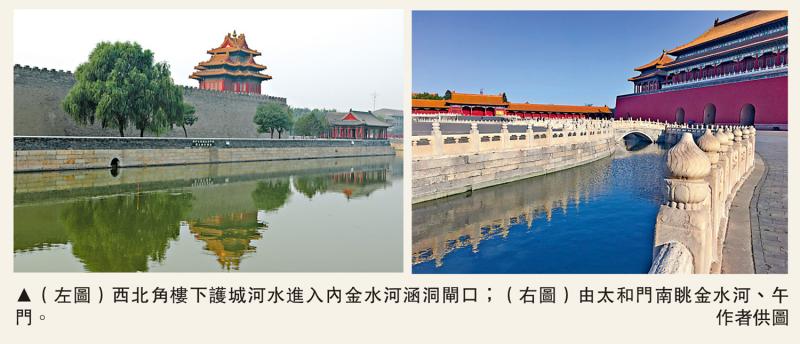

圖:(左圖)西北角樓下護城河水進入內金水河涵洞閘口;(右圖)由太和門南眺金水河、午門。\作者供圖

今夏汛期北京等地降雨達百年一遇量級,再次考驗城市排洪能力,而六七百年前古人設計建造的北京故宮,尚未達到排洪能力上限,其面對大汛從容不迫、好整以暇的表現,再度贏得今人讚嘆。這究竟是為什麼呢?

從歷史淵源和文化傳統上看,作為治水英雄大禹的傳人,我們以農耕文明安身立命的中華民族,具有與水打交道的先天基因優勢。從歷史發展看,故宮水利體系是元代傑出天文和水利專家郭守敬設計,明永樂時期進一步發展完善,清代至今不斷維護修繕的結果。

今北京城是元大都城奠定的基本格局,當初郭守敬、劉秉忠、趙秉溫等一班科學家,選址在永定河沖積平原扇面中央,北高南低、西高東低,京城北城牆就是高粱河水能夠達到的北限,京城西城牆、南城牆在永定河洪泛區邊緣;宮殿區所在的皇城,是西郊玉泉洑流進入京城後所經之地,玉泉山泉水明流則以金水河導入皇城和皇宮大內。明清紫禁城南北長九百六十一米、東西寬七百六十米,南北地勢比降為千分之二,北端比南端高出約兩米。

元代皇城以太液池(今北海、中海。南海是明永樂時增拓)為中心,提供地表給排水,排水的最大渠道是京杭大運河的最北一段──「通惠河」。如果說元大都城皇宮排水體系較為宏觀,那麼永樂皇帝重建的明北京紫禁城設計則更為精密。在元大內基礎上增加護城河,是明紫禁城規劃設計的神來之筆,成為紫禁城排水防洪體系的強大後盾和底牌。

紫禁城內所有河、溝構成給排水的科學體系,保證雨水迅速、通暢地排入內金水河,流向護城河。護城河內沿距離城牆二十米,河寬五十二米,周長三千八百四十米,平均水深五米,平均蓄水量五十四萬多立方米。這個尺度,是經科學計算後確定的。護城河總面積約二十萬平方米,為紫禁城總面積的四分之一。紫禁城內七十二萬平方米,若降一百毫米大雨,即有七點二萬立方米雨水,全部排入護城河,即使護城河不向御河(即元代通惠河,故址即今南北河沿)宣洩,也不過提高三十六厘米水位;若以近三百毫米特大暴雨計,也還是提高一米左右水位,遠不至於漫上河岸。即使地勢最低的東南河段,最多也就是與河畔地面持平。北京地區年降水量一般四五百毫米左右,像今年這樣連陰雨,數日內連降三百毫米的情況絕少。今夏降水量差不多就是這個數,但尚未接近護城河備用容量。這是假設在御河等下游完全阻塞的災害情況下,事實還不至如此。所以紫禁城、北京城完全不會成為水鄉澤國。由於河面與陸地比例是這樣特殊,所以護城河既是給排水的河道,也是一座調節水量的水庫,雨季蓄水抗洪的湖泊。有了它,暴雨時節,宮中雨水得以宣洩;遇有火災,消防用水取自金水河,而護城河為其提供足夠水源。這就是為什麼護城河不大不小,非要採取寬五十二米,周長三千八百四十米這個尺度的原因。

護城河水來自以西山昆明湖為水源的什剎海,由什剎海東南角地安門外西步梁橋向南,經西板橋、景山西門,進入護城河西北角即西北角樓對面,將護城河灌滿。西護城河南端有暗溝一道,將水引入社稷壇(中山公園)南牆外(現織女橋等地名即當時遺跡),向東流過天安門外金水橋,至太廟南牆外注入御河。西護城河南端東折至午門西側,由暗溝穿過午門西、東闕門,沿太廟西牆外南流東折,進入太廟戟門外的玉帶河,向東南仍合入御河。在東華門外的護城河裏,也有一道暗溝,河水由此流經東安門(今南北黃城根之間)外望恩橋,注入御河。可以看出,護城河是什剎海通向通惠河進而連通通州張家灣大運河的一段分支。

護城河通過內金水河發揮給排水作用,內金水河又通過宮中排水管網的協助健全給排水功能。內金水河的河水是由西北角樓下的暗溝引入的,經城隍廟、西河沿南行,東轉後經武英門、斷虹橋,穿過太和門西廡下地溝,進入太和門外寬闊的玉帶河,重又進入太和門東廡地溝,經文淵閣庭院,到前星門,穿過清史館大庫和東華門內石橋,由紫禁城巽方即東南角樓下注入護城河,蜿蜒達二千米,遵循古代「水來自乾方(西北),出自巽方(東南)」的經典路線。

內金水河流經的主要是紫禁城內西、南區域,功能包括給水和排水兩方面;

紫禁城北、東區域的排水,則是由兩條暗溝承擔的。神武門內橫貫東西的暗溝是宮中北部的大緯溝,它的西端與城隍廟東側內金水河上游相接,東端在東城牆下沿十三排胡同南行,注入清史館院內內金水河下游。它與內金水河配合,構成環繞紫禁城內環的河溝骨幹。與內金水河不同的是,它只排水,不給水,所以二者一明一暗,不同處理。

在紫禁城東半部還有三條南北向的暗溝,承擔將其所在流域雨水送入南頭金水河的任務。一條在東筒子胡同,它北通神武門裏大緯溝,南行至東筒子南端對面的御茶膳房後身,到達文華殿東牆外,注入前星橋下內金水河。另一條經向暗溝是同一條暗溝在奉先殿東牆外分叉,向西穿過奉先殿神廚、神庫即所謂南群房,在其西南角穿出,南行,自箭亭東側直往南,由文華殿西牆外通入內金水河。還有一條經向暗溝由乾清宮廷院西南角發起,向西穿過西一長街入養心殿南庫,出隆宗門南行,至斷虹橋入內金水河。

紫禁城西半部主要是由眾多緯溝直接通入西河沿內金水河。如西六宮的長春宮南牆外向西暗溝一道,直通長庚門外至西河沿。

持續維護是紫禁城給排水體系正常發揮作用的保證,即使在經濟社會出現困難情況下也如此。例如晚清內金水河「河身節節壅塞,溝水不通」,從光緒十一年到十三年展開全面大修工程,投入工料銀十八萬多兩,「挑挖暗溝,宣暢河身」,恢復了原有經緯網路的通暢。如今有全社會共同關心和參與,故宮等中華優秀文化遺產得到了更好保護。