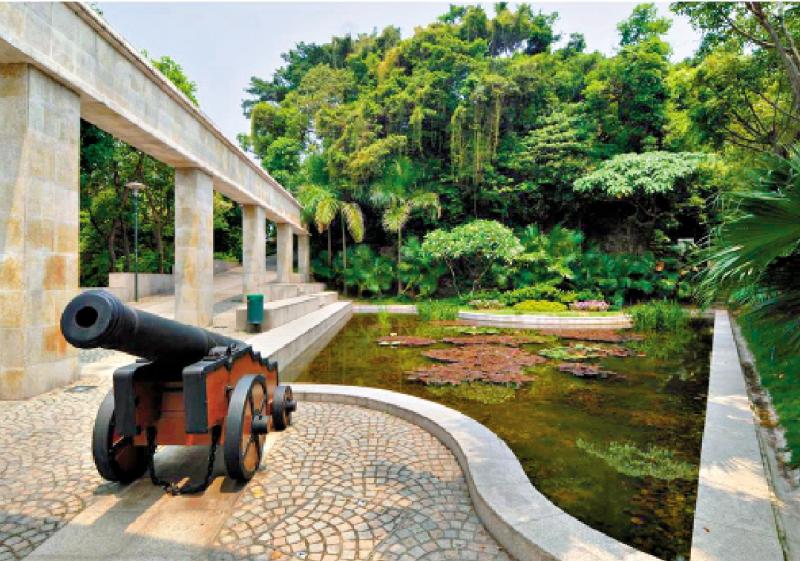

圖:澳門望廈山市政公園一景。

當一九三八年十月廣州淪陷的硝煙瀰漫珠江口,澳門──這片葡萄牙管治地,悄然成為東亞地緣政治的特殊實驗場。與炮火連天的中國腹地不同,這裏未落下一顆日軍炸彈,卻始終湧動着無形的抗爭激流。葡萄牙外交檔案揭示,一九四一年日本外務省曾七度威脅「重新審視澳門地位」,而里斯本當局的回應總是不厭其煩地重申其中立國地位,不斷強調《葡日友好通商條約》第三條──「永久和平與相互尊重領土完整」。這種充滿殖民時代特色的外交辭令,恰似大三巴殘壁上搖搖欲墜的石雕聖母像,在颶風中維繫着脆弱的體面。

澳門的特殊性,在於其身份的多重摺疊:既是歐洲殖民體系在遠東的末梢,又是中華文明渡海再生的方舟;既要在日軍環伺下保持「中立」表象,又要為內地輸送抗戰的薪火。這種生存智慧,蘊藏於一場沒有硝煙的「非軍事抵抗運動」中。

澳門得以在戰火中維持夾縫中的生存,是多重歷史力量博弈的微妙平衡:

首先是法律虛殼下的現實妥協。一八八七年《中葡和好通商條約》雖賦予葡萄牙「永居管理澳門」的權利,但明確規定「未經大清國同意不得轉讓他國」,中國始終保有澳門主權及其法理聲索權。這一特殊法律地位成為葡萄牙周旋的籌碼。

其次是「巴西日僑」背後的地緣博弈。學界長期流傳的「驅逐巴西日僑說」雖被考證為訛傳,但揭示了葡日關係的深層聯結。更關鍵的是一九四○年《葡日秘密協議》──葡萄牙以默許日軍控制澳門經濟命脈為代價,換取表面主權完整,並試圖借機擴張自身的勢力範圍。

其三是情報孤島的戰略價值。對日本而言,澳門是「實質佔領的飛地」。日軍通過控制周邊水域實施物資封鎖,澳門物價飛漲至戰前百倍,並將其作為情報交換站,監視同盟國在華南活動。同時,維持與葡萄牙表面的關係,還可以利用里斯本這個間諜基地獲取盟軍的情報。

這種「中立」本質上是一種被默許的囚禁。葡萄牙總督戴思樂默許中華總商會在國慶日懸掛青天白日旗,這種政治彈性恰是澳門「借力打力」生存哲學的縮影。

在殖民管治與日軍封鎖的雙重擠壓下,不少熱血青年參加五桂山游擊隊,澳門民間社會也發展出獨特的抵抗形態:

首先,成為難民方舟。一九三九年,澳門人口從十四萬激增至近五十萬。鏡湖醫院、同善堂等機構成為救助中樞。同善堂發放的竹籌紀錄顯示,僅一九四二年就向十二點七萬人次提供粥食;普濟禪院收容學童,在青磚地用香灰書寫《滿江紅》成為特殊愛國教育;瘋堂斜巷的寡婦周嬸八年如一日為醫院漿洗繃帶,所得銅板全數捐贈。

二是文化抵抗。澳門將文明符號轉化為抗爭武器,「當歐洲人用槍炮書寫殖民史時,澳門人用算盤、瓷釉和戲服創造了另一種戰爭語法。」嶺南畫派高劍父、司徒奇等以筆代戈,宣傳抗戰;名伶如薛覺先演《六國大封相》等曲目籌款,支援前方;《華僑報》主編陳君葆發明「字距加密術」,在財經報道中用段落間距傳遞潮汐情報。

三是物資輸送。望廈村百年古榕樹上,至今可見刀刻的潮汐時刻表,指引着海上秘密運輸線;漁民阿炳的「南海號」設雙層暗艙,上層堆鹹魚,下層運盤尼西林。遇日軍檢查時故意打翻蝦醬掩蓋藥味,「蝦醬潑得好,勝過百門炮!」中華總商會組織認購抗戰救國債券,有商人典當珠寶捐款:「器物有價,家國無價」;學生將地理等高線圖用隱形墨水抄於《聖經》扉頁;女生編織支援前線的毛襪,襪底繡「抗戰必勝」。

澳門的抵抗網絡始終與國際反法西斯戰線緊密相連,其中最具象徵意義的是一九四三年澳門護士黃歡笑借助東望洋燈塔指引,漏夜北上參加飛虎隊醫療組,成為中美戰時合作的佳話。這種跨越世紀的傳承證明,澳門不僅是地理孤島,更是聯結中外的精神橋樑。

站在抗戰勝利八十周年的坐標回望,澳門經驗對全球化危機下的現代世界不無啟示價值:

一是主權模糊地帶的文化韌性。《中葡和好通商條約》遺留的「界址未定」問題,反而使澳門在法理上保持「租借而非割讓」屬性。這種法律彈性為文化抵抗預留了迴旋空間,形成「表面妥協下的民族意識堅守」。

二是平民行動的聚合力量。從同善堂的一碗粥到學生編織的一雙襪,普通人的微光匯聚成文明存續的火炬,盡顯人性光輝。三是殖民遺產的創造性轉化。葡萄牙管治下的天主教機構成為庇護所,崗頂劇院的巴洛克立柱與媽閣廟飛檐共同奏響文明共生樂章。這種文化雜交性,恰是抵禦極端民族主義的疫苗。

沒有烽火連天,沒有刀光劍影,澳門抗戰史的獨特價值,揭示了殖民縫隙中的生存智慧── 表面妥協下,民族意識和國家觀念從未退場。這種張力,恰是文學與史學共同書寫、特別是構建共同核心價值的意義所在。澳門特區政府和社會各界將舉辦系列活動,慶祝抗戰勝利八十周年。我們重述澳門故事,不僅為緬懷先輩的勇氣,更為破解文明存續的密碼。當全球化的海洋泛起逆流,這座曾承載人類至暗時刻的孤島提醒世界:真正的文明,從不是獨善其身的堡壘,而是在驚濤駭浪中構築橋樑的智慧,是於至暗時刻點燃星火的膽魄,更是萬千普通人以生命寫就的家國詩篇。