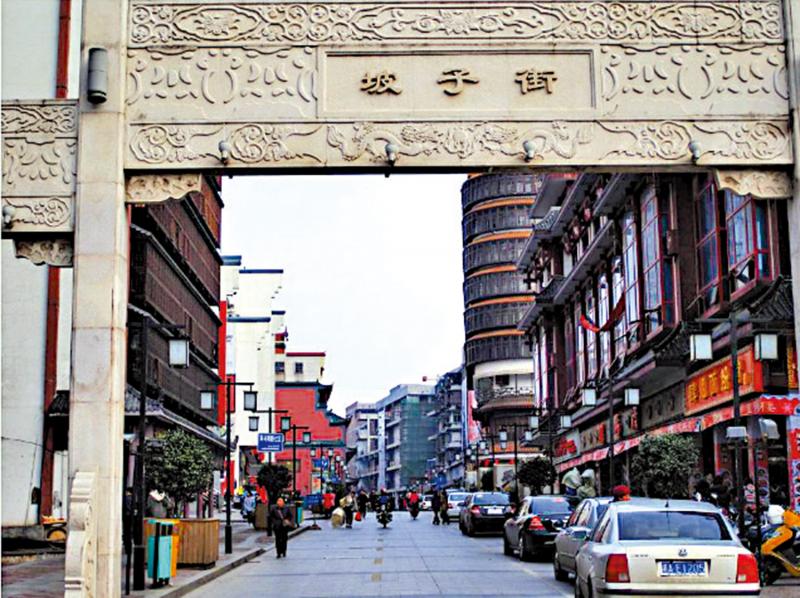

圖:坡子街是泰州古老的商業街。\資料圖片

世上就有這樣的巧事!

八月二十八日是我六十周歲生日,也是我正式退休的日子。這一天,數千里之外的香港《大公報》,以《非虛構接地氣,泰州晚報副刊成文化網紅——「坡子街」訴真情,圓百姓文學夢》為題,以整版的篇幅,報道了《泰州晚報》文學副刊「坡子街」的故事。作為《泰州晚報》總編輯,「坡子街」副刊創辦人,同時也主理「坡子街」副刊,真是沒有比這更好的生日禮物了!

我的微信通訊錄中有將近六千名好友,八成以上都是給「坡子街」投稿的作者。《大公報》的報道甫一上線,就有不少作者把文章轉發給我,與我分享這一喜悅。我也第一時間把報道發進微信朋友圈。當天,這條朋友圈有三百多人點讚,留言二百多條。我的微信推薦語是這樣寫的:坡子街走進香港,登上《大公報》。想起當初創辦「坡子街」,何曾想到有今天。

如今,「坡子街」名聲在外。今年年初,新華社專題報道,《新華日報》整版轉載;四月份,我代表「坡子街」受邀去杭州參加第二屆全民閱讀大會,並作題為《坡子街的力量》的演講。六家演講的媒體,其他五家都是鼎鼎大名的央媒和省媒。五月份,坡子街獲評中國報業深度融合發展創新案例,在南京接受中宣部表彰。江蘇省委研究室《調查與研究》用六千字的長文解讀「坡子街」:《人民的自我書寫,鏗鏘的生命力量》。

「坡子街」是二○一九年十月份創辦的,一直有同行問我:當初為什麼要把《泰州晚報》的副刊「望海樓」改名為「坡子街」?我有時會開玩笑地說:登樓的一般都是把酒臨風的雅士,街上走過的大多是引車賣漿的百姓。去年,我在人民日報主辦的《新聞戰線》上發表的《增強副刊競爭力,樹立晚報新品牌》一文,回答了創辦「坡子街」的初衷:在新的傳媒生態下,紙媒的一些傳統優勢正在失去,但副刊仍然有生命力。創辦「坡子街」就是想從根本上改變這一局面,讓副刊變得親近、可感、耐讀,真正走向大眾。具體做法是:把版面留給百姓,把百姓請上版面。不分年齡,不分職業,不分身份,只要符合「非虛構、接地氣、抒真情」的用稿標準,誰的文章好,能打動人,就發誰的。否則,名氣再響,來頭再大,也靠邊站。

話說得這樣斬釘截鐵,是基於一個樸素的想法:每個人都至少有一個難忘的故事,或有一段刻骨銘心的情感,或人生中有一段華彩樂章,因此,理論上每個人都至少能寫出一篇好文章。而新媒體的迅猛發展又為大眾寫作提供了千載難得的機遇。報紙副刊應該順應這種變化,應該引導更多的普通人拿起筆,幫助他們釋放心中蟄伏的情感,寫出屬於每個人的那篇文章。

如何讓每一位普通人寫出心中的那篇美文?我們想了許多辦法。為了表示決心,同時取信於人,我在「坡子街」公眾號上公布了聯繫方式,方便所有作者直接向我投稿,也便於所有的稿件第一時間得到處理。如今我的微信通訊錄裏保存着四千五百多名投稿者的名單,以及和他們的聊天紀錄。

大眾來稿良莠不齊,需要以淘金者的心態去發現和編輯每一篇稿件。作者封紅年告訴我,癱瘓四十多年的殘疾人姚林芳沒有上過一天學,但在一個自媒體公眾號上發了不少感悟類的文字。我當天晚上便找到這個公眾號,瀏覽了姚林芳發在上面的數十篇文字,在她沒有投稿的情況下,編輯成文,並打動了無數讀者。泰州市人民醫院黨委書記朱莉也是「坡子街」作者,讀了文章,第一時間決定幫助姚林芳。歷時近一年,泰州市人民醫院治好了困擾姚林芳幾十年的褥瘡,免費給她實施了雙下肢截肢手術,安裝了假肢。無數泰州老百姓見證了姚林芳書寫改變命運的奇跡。為了讓更多的市民知道「坡子街」,愛上「坡子街」,進而拿起筆來,我們提出了「大眾寫作,大眾閱讀,大眾傳播」的理念,發動作者和讀者做美文傳播者。全國人大代表何建忠帶頭做「一日宣傳大使」,發動自己的親戚朋友關注「坡子街」公眾號,著名平面設計師錢進精心製作一批精美的「坡子街」海報,分文不取。歌手柏小柏把「坡子街」美文改編為鄉村民謠發到抖音和騰訊視頻上……農婦王玉蘭寫作能力很強,她辦了一個「阿紫文學沙龍」,義務幫助一百多位農村作者改稿。我們還推出《盲人朗讀》欄目,每天精選一篇「坡子街」美文,在全國範圍內發掘優秀盲人朗讀者,目前已吸納全國三十個省市一百多位優秀盲人朗讀者加盟……我自己則開通了「老總編」視頻號導讀「坡子街」美文。每天在朋友圈裏推介「坡子街」上的美文。三年多來,我給所有我親手編發的四千多篇文章,寫了近三十萬字的推薦語。

如今的「坡子街」已不再是一張傳統的、小眾的、屬於部分文化人小圈子的紙媒副刊,它是大眾讀寫的平台,以文化人的講壇、近十萬讀者的精神家園。

回顧三年來的一幕幕,我把「坡子街」受到大眾追捧以及快速出圈的原因歸結為七個字:人民的自我書寫!「坡子街」把里下河土地上的瓦工、木工、油漆工、餛飩店老闆等勞動者發展成了寫作的主體,他們自己寫作、自己閱讀,自己通過手機傳播,反而讓一些知識分子向他們靠攏,成為「坡子街」上的一小群。從他們的作品中,既能夠看到多層面的生活真實面貌,又能體察群眾不同形式的喜怒哀樂。同時,「坡子街」現象也是對目前確實存在的遠離群眾、自視甚高、其實缺少藝術內涵的文學創作的一種反撥。在人人都是新聞發布者的時代,人們更需要直擊心靈的文字、塑造精神的閱讀。