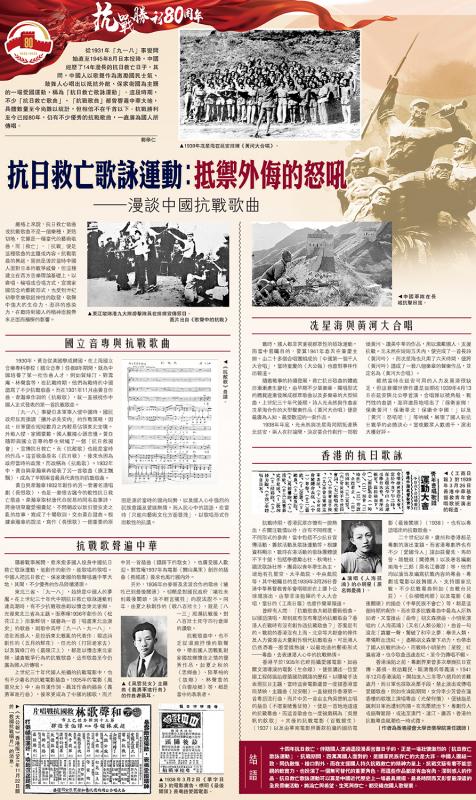

圖:抗日救亡歌詠運動:抵禦外侮的怒吼

從1931年「九一八」事變開始直至1945年8月日本投降,中國經歷了14年漫長的抗日救亡日子,其間,中國人以歌聲作為激勵國民士氣、鼓舞人心唱出以抵抗外敵、保家衛國為主題的一場愛國運動,稱為「抗日救亡歌詠運動」。這段時期,不少「抗日救亡歌曲」、「抗戰歌曲」都曾響遍中華大地,具體數量至今尚難以統計,但相信不在千首以下。抗戰勝利至今已經80年,仍有不少優秀的抗戰歌曲,一直廣為國人所傳唱。\鄭學仁

嚴格上來說,抗日救亡歌曲或抗戰歌曲不是一個樂種,更貼切地,它算是一種當代的藝術歌曲,而「救亡」、「抗戰」便是這種歌曲的主題或內容。抗戰歌曲的興起,固然是源於當時中國人面對日本的戰爭威脅,但這種建立在西方音樂理論基礎上,以齊唱、輪唱或合唱方式,宣揚家國信念的藝術形式,也受到世紀初學堂樂歌延伸性的啟發,歌聲中強大的生命力、澎湃的感染力,在戰時對國人的精神面貌帶來正面而積極的影響。

國立音專與抗戰歌曲

1930年,黃自從美國學成歸國,在上海國立音樂專科學校(國立音專)任教8年期間,就為中國培養了第一批作曲人才,例如賀綠汀、劉雪庵、林聲翕等,在抗戰時期,他們為戰時的中國譜寫了不少抗戰歌曲。而在1931年11月由黃自作曲、韋瀚章作詞的《抗敵歌》,就一直被視作中國人正式發表的第一首抗戰歌曲。

「九一八」事變日本軍事入侵中國時,國民政府反而強調「攘外必先安內」的作戰策略,因此,日軍便在短短數月之內輕易佔領東北全境。外敵入侵、家國蒙難,國人難掩心頭悲憤。黃自隨即與國立音專的學生組織了一個「抗日救國會」,宣傳抗日救亡,而《抗敵歌》也就是當時的作品。這首歌曲原名《抗日歌》,後來也因為政府當時的政策,而改稱為《抗敵歌》。1932年中,黃自與韋瀚章再發表了另一首歌曲《旗正飄飄》,成為了早期兩首最具代表性的抗戰歌曲。

黃自與韋瀚章1932年創作的另一套著名清唱劇《長恨歌》,也是一套借古諷今的軟性抗日救亡歌曲,韋瀚章取材唐代白居易的同名敘事詩,將唐明皇寵愛楊貴妃、不問朝政以致引發安史之亂的故事,寫成了十闋歌詞,交由黃自譜曲。根據韋瀚章的說法,寫作《長恨歌》一個重要的原因是源於當時的國內局勢,以及國人心中強烈的民族意識及愛國熱情。而人民心中的話語,在當時「只能向藝術文化方面發洩」,以歌唱形式作出軟性的抗議。

抗戰歌聲遍中華

隨着戰事展開,愈來愈多國人投身中國抗日救亡歌詠運動,能創作的創作,能歌唱的歌唱。中國人把抗日救亡、保家衛國的歌聲唱遍中華大地,其間,不少優秀的作品陸續湧現。

東北三省、「九一八」,始終是中國人的夢魘。在上世紀三十年代中期抗日救亡歌詠運動到達高潮時,有不少抗戰歌曲都以懷念東北家鄉、光復東北三省為主題。張寒暉1936年創作的《松花江上》形象鮮明,被譽為一首「唱盡東北血淚史」的歌曲,副歌中高呼「九一八、九一八」,悲壯而感人,是控訴東北戰亂的代表作;閻述詩創作的《五月的鮮花》、任光的《打回老家去》以及賀綠汀的《嘉陵江上》,都是以懷念東北家鄉、譴責戰爭行為的抗戰歌曲,這些歌曲至今仍廣為國人所傳唱。

上世紀三十年代國人拍攝的抗戰電影中,也有不少著名的抗戰電影插曲。1935年的電影《風雲兒女》中,由田漢作詞、聶耳作曲的插曲《義勇軍進行曲》,後來更成為了中國的國歌,而片中另一首插曲《鐵蹄下的歌女》,也廣受國人歡迎。劉雪庵1937年為電影《關山萬里》創作的插曲《長城謠》後來也風行國內外。

另外,1936年由麥新及孟波合作的歌曲《犧牲已到最後關頭》,明顯是對國民政府「犧牲未到最後關頭,決不輕言犧牲」的說法說不。同年,由夏之秋創作的《歌八百壯士》,就是「八一三」淞滬抗戰後,對八百壯士死守四行倉庫的讚歌。

抗戰歌曲中,也不乏從溫婉抒情的歌聲中,帶出國人因戰亂對家國故鄉懷念之情的優秀作品,如夏之秋的《思鄉曲》、陸華柏的《故鄉》、林聲翕的《白雲故鄉》等,都是當中的表表者。

冼星海與黃河大合唱

戰時,國人都非常重視群眾性的歌詠運動,而當中最矚目的,要算1941年春天在重慶主辦、由二十多個合唱團組成的「中國第一個千人大合唱」,當時重慶的《大公報》也曾對事件作出報道。

隨着戰事的持續發展,救亡抗日歌曲的體裁亦漸漸產生變化,由早期不少單樂章、獨唱形式的體裁逐漸發展成群眾歌曲以及多樂章的大型組曲,上世紀三十年代後期,詩人光未然與作曲家冼星海合作的大型聲樂作品《黃河大合唱》便是最廣為人知、最受歡迎的一套作品。

1938年年底,光未然與冼星海同期抵達陝北延安,兩人在討論間,決定要合作創作一部歌頌黃河、讚美中華的作品,用以激勵國人、支援抗戰。光未然在短短五天內,便完成了一首長詩《黃河吟》,而冼星海也只用了六天時間,便將《黃河吟》譜成了一套八個樂章的聲樂作品,並定名為《黃河大合唱》。

雖然當時在延安可用的人力及資源很缺乏,但這套曠世傑作還是如期在1939年4月13日在延安陝北公學首演,合唱隊以號角般、戰鬥性的曲調,澎湃激昂地唱出了「保衛家鄉!保衛黃河!保衛華北!保衛全中國!」以及「黃河!怒吼吧!」等吶喊,展現了國人對抗日戰爭的必勝決心。當晚觀眾人數逾千,演出大獲好評。

香港的抗日歌詠

抗戰時期,香港民眾亦懷有一腔熱血,在關注戰情以外,亦有不同程度、不同形式的參與,當中包括不少抗日宣傳活動、籌款活動及歌詠運動等。根據資料顯示,戰時在港活動的歌詠團體便不下十個,包括學德勵志社、秋鳴社、鐵流歌詠社等,團員以青年學生為主,場地有孔聖堂、太平戲院、中央戲院等,其中較矚目的是1939年3月26日香港中華基督教青年會唱歌班在上環卜公球場演出、由黎草田指揮的千人大合唱,當日的《工商日報》也曾作簡單報道。

曾經有人問:「抗戰歌曲大都是藝術歌曲,以國語演唱,那到底有沒有粵語的抗戰歌曲?香港人在戰時有沒有創作過抗戰歌曲?」答案是有的。戰前的香港沒有上海、北京等大都會的條件及人力資源去大量創作現代抗戰歌曲,可是港人仍然憑着一腔愛國熱誠,以最地道的藝術形式─粵曲,去表達港人心中的抗戰熱情。

香港早於1935年已經拍攝愛國電影,如由關文清導演的電影《生命線》,便是講述一位愛國工程師協助修築國防鐵路的歷程,以隱喻手法表現抗日主題,當時這套電影還曾一度被香港當局禁映,主題曲《兒安眠》一直被視作香港第一首粵語流行曲,而片中另一首由主角吳楚帆主唱的插曲《不堪重睹舊征袍》,便是一首地地道道的抗戰粵曲,而這首歌曲也一度被戲稱為「吳楚帆的飲歌」。其後的抗戰電影《百戰餘生》(1937)以及由華南電影界籌款拍攝的國防電影《最後關頭》(1938),也有以粵語唱出的抗戰歌曲。

二十世紀以來,廣州和香港都是粵劇的演出重鎮,而省港粵劇界也有不少「愛國伶人」諸如薛覺先、馬師曾、新靚就(關德興)以及著名編劇南海十三郎(原名江譽鏐)等,他們均以演出及編寫抗戰內容的粵曲、粵劇或電影以鼓舞國人、支持國家抗戰,不少抗戰粵曲例如《血戰台兒莊》、《白楊橋殉節》以及電影《最後關頭》的插曲《中華民族不會亡》等,都是這個時期的創作。而在眾多抗戰粵曲中最為人所熟知者,又當推由「曲帝」胡文森撰曲、小明星演唱的《人海孤鴻》(又名《人類公敵》),曲首一句滾花:「霹靂一聲,驚破了和平之夢;舉世人類,準備鮮血流紅。」盡顯胡文森筆下功力,也帶出了國人抗戰的決心,而戰時小明星的「星腔」紅遍省港,也令歌曲迅速走紅,至今仍傳唱不輟。

香港淪陷之前,粵劇界更曾多次舉辦抗日宣傳、募捐、救助難民、賑濟傷兵等義演。1941年12月香港淪陷,開始進入三年零八個月的苦難歲月,而日軍也採取高壓手段,禁止演出或傳唱愛國歌曲,例如在淪陷期間,女伶李少芳曾在蓮香樓的歌壇上演唱粵曲《光榮何價》,便被指是諷刺日軍而遭到拘捕。在高壓統治下,粵劇伶人或銷聲匿跡,或逃至澳門、湛江、廣西,香港的抗戰粵曲風潮也一時式微。(作者為香港浸會大學音樂學院兼任講師)

結語:

十四年抗日救亡,伴隨國人渡過這段漫長苦難日子的,正是一場壯懷激烈的「抗日救亡歌詠運動」。抗戰期間,四萬萬國人面對的,是國家民族存亡的大是大非。中國人團結一致,同仇敵愾,槍口對外,而在支援國人持久抗戰救亡的精神力量上,抗戰文藝有着不能忽視的軟實力,也扮演了一個無可替代的重要角色,而這些作品都是有血有肉、深刻感人的作品。抗日救亡歌詠運動可以算是中國近代歷史上一場最具規模、最長時間而又影響最深遠的全民音樂活動,將淪亡與希望、生死與存亡,都交織在國人歌聲裏。