8月14日的北京,晨曦輕紗般籠罩,雲霞淡淡,仿若仙子遺落的絲帶隨風輕舞。在「8.15」抗日戰爭勝利80周年紀念日之際,大公報記者自北京出發,重訪《大公報》重慶舊址,回顧那段絕不屈從於日寇鐵蹄、以筆代槍的文章報國歷程。

出發前夕,大公報記者特意致電新記時代大公報總經理胡政之的孫女胡玫,邀約一同前往,今年80高齡的胡玫語帶遺憾:「真想再走一回舊址,可腿腳不聽話了。你們去吧,替我摸摸那堵牆,它還記得1945年8月15日的故事。抗戰勝利80年了,今天我們國家強大了,老百姓幸福了。如果大公報先輩有知,他們一定會倍感欣慰。」

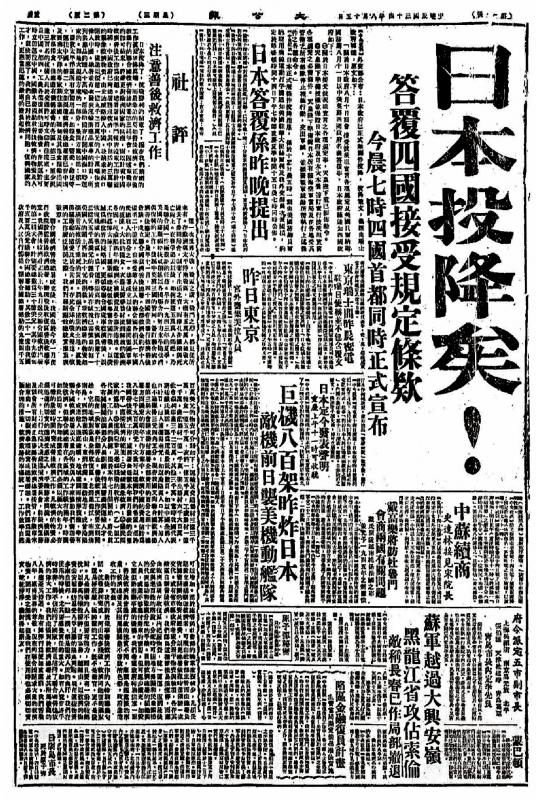

80年前的今天,位於重慶李子壩山腰的《大公報》排字房裏,五個特大號鉛字被滾燙油墨重重壓下:「日本投降矣!」八十載光陰倏忽而過,當年的報紙早已泛黃,但那一聲驚雷般的吶喊仍在久久回響。\大公報記者 韓毅、張寶峰

1945年8月15日,重慶「成了一個歡聲的大海!」當天,日本天皇正式宣布無條件投降,一百多年來屢遭列強蹂躪的民族第一次取得了反抗外來入侵的完全勝利。《大公報》記者在《勝利的消息傳遍了全城》一文中生動描繪人們心情:「過年沒有這麼歡喜,中了頭彩沒有這麼多人同聲叫好。人們還惦記什麼呢?物價嗎?去他的!秋老虎麼?稀什麼奇!黃金抽四成麼?全都奉獻也算不了什麼,只要留下盤纏回家!」

時隔80年,大公報記者抵達重慶,尋找大公報以筆代槍的歷史痕跡,「日本投降矣!」響徹全城的景象,在記者腦海中不斷迴盪。

記者從李子壩正街邁上十幾級長滿青苔的台階,推開一扇鐵門,濃蔭蔽日的老黃葛樹拱衛着兩棟青磚壘就的建築,一塊鐫刻着「重慶市文物保護單位」的石牌在建築上矗立。《大公報》重慶舊址是兩棟由露天外廊相連的主體建築構成,推開頂樓房間一扇布滿灰塵的舊木窗,輕軌列車在滿是綠意的半山腰呼嘯而過。一瞬間,流動的現代脈搏與凝固的歷史風雲在眼前碰撞交融。

共赴國難 絕不投降

斑駁老樓僅存,影響無遠弗屆。《日本投降矣!》、《為晉南戰事作一種呼籲》、《我們在割稻子》、《看重慶,念中原》等中國新聞史上甚具影響的社論名篇均經此發出。每一個鉛字,都曾在此編排、付印,再化作紙上的驚雷,傳遍烽火的中國。

儘管不能親身前往舊址緬懷先輩,但胡玫回憶起家中長輩向自己講述80年前《大公報》出版歷史時仍激動不已。「抗日戰爭時期,是大公報報史上最值得大書特書的一段歲月。特別是《日本投降矣!》這篇報道,鮮明有力地表明了大公報堅定抗日的立場和態度,表達了全體中國人共同的心聲。」

抗戰期間,大公報共赴國難,顛沛流離,數度遷館,不顧轟炸在防空洞中繼續出版,決不仰人鼻息,沒有在敵人統治下出過一天報。正如上海版停刊時發表社論所說:「我們是中國人,辦的是中國報,一不投降,二不受辱。」

在《大公報》重慶舊址的背街,63歲的李國秀指着身後斑駁的老屋說:「我是土生土長的原住民,打小就知道,抗戰時《大公報》名氣響噹噹!李子壩正街是舊址,旁邊那片荒地,還有這些老房子,解放前都是報社的辦公樓!我聽老一輩說,夜裏機器轟鳴,鉛字像子彈一樣叮噹落槽。」

昔讀「日本投降」 今刷「中國天宮」

「《大公報》居然還在發行?報紙恐怕有上百年歷史了。」得知《大公報》如今仍在香港發行,重慶居民羅江會豎起了大拇指。羅江會在《大公報》舊址背街開小賣部,她笑着說:「從前賣報,現在賣水;從前讀『日本投降矣!』,現在刷『中國空間站』。日子翻篇,《大公報》的名字還在。」羅江會指着不遠處李子壩輕軌站的人山人海,感慨萬分,「我們建設新村這邊,有時候旅遊大巴都開到《大公報》舊址門口了!《大公報》名氣那麼大,影響那麼深,真希望政府快點修繕舊址,搞活旅遊!這樣我們後街也能熱鬧起來。」每年,總有不少五、六十歲的外地遊客,專程尋訪《大公報》舊址至此,買瓶水,聊聊往事。

立言為公文章報國 銳意創新續寫新篇

乘風好去,長空萬里,直下看山河。中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰,打敗了窮兇極惡的日本軍國主義侵略者,取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利,重新確立了中國在世界上的大國地位。80年來,中國共產黨團結帶領全國各族人民發憤圖強、艱苦創業,創造了舉世矚目的發展成就。中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

紀念歷史最好的方式就是創造新的歷史。進入新時代,《大公報》秉持「忘己之為大,無私之謂公」的宗旨,立言為公,文章報國,始終為國家的發展進步和香港的繁榮穩定鼓與呼,弘揚愛國傳統,銳意創新發展,不斷擴大傳播力和影響力,為「一國兩制」實踐行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫更為精彩的時代篇章。