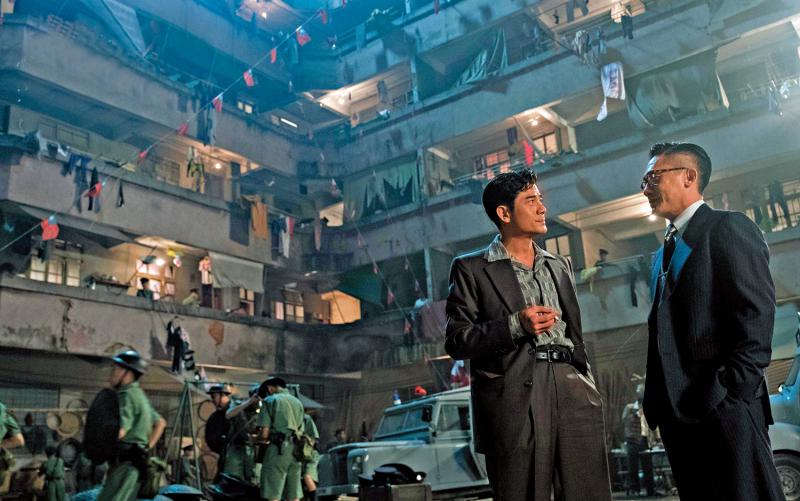

圖:梁朝偉飾演的南江(右)與郭富城飾演的磊樂在戲中有頗多對手戲。

由翁子光執導的港片《風再起時》,集結兩大知名男星郭富城、梁朝偉首度同台飆戲,拍攝當年「四大探長」的傳奇故事。電影上映後,口碑兩極分化,很大程度上是因為該片採用了小眾非線性的電影結構模式,將碎片化的劇情通過幾個人物以及與他們關聯的主題邏輯,連結在一起。這在港片中,是非常少有的新穎表現手法。\葛若凡

電影《風再起時》拍攝手法新穎,可是,這亦使其作為一部商業電影,在觀賞性和思維連貫性造成一定的影響。另外,過於突出導演的個人風格,讓影片處於商業片和文藝片之間的尷尬處境。

舊題材新角度

選材上,「四大探長」的歷史傳奇故事,已經成為香港流行文化和都市傳說的象徵符號。但這個題材的影視劇,已經被拍遍了。「四大探長」的事跡,並非什麼新鮮事。觀眾對曾經叱咤香港的四大華人探長呂樂、藍剛、顏雄、韓森的經歷,耳熟能詳滾瓜爛熟。選擇這一題材,就得要找到全新的切入點,一個新穎的、有懸念的角度。在這一點上,導演翁子光的角度是足夠細膩,用人物本身作為索引,將幾個人物串聯成一個主線,這幾個人物碎片化的故事,用人物串聯的邏輯結合在一起,成為了非線性的結構。這樣敘事結構的著名代表作,是1984年由瑟吉歐萊昂(Sergio Leone)導演的《美國往事》(Once Upon a Time in America)。

《風再起時》描寫20世紀70年代,香港廉政公署成立。調查主任李子超(許冠文飾)對貪污的探長進行追捕,曾經因拒絕受賄而飽受同僚壓迫的警察磊樂(郭富城飾)與南江(梁朝偉飾)動腦筋想要改變現狀,共同建立新的警察貪污系統,並憑藉權術和貪腐一步步坐上總華探長位置。權利的膨脹導致各方勢力失衡……風再起時,歷史交替,廉政公署的出現,磊樂與南江想隻手遮天,只可惜今時不同往日,黑金的年代早已過去,這些人的黃粱一夢也落幕。

角色鋪排不夠

在劇情塑造上,該片不同於其他描寫「四大探長」的電影,着重於犯罪、暴力、金錢、慾望,而是描述了戲中幾個主要人物自身的矛盾性,使得人物豐滿且更貼近真實,並將數十年時間跨度、(對於當時)新舊時代人物、場景,友誼與對立、忠誠和背叛等人性衝突,逐一展開。比如說心狠手辣出身市井的探長南江,熱衷和擅長彈鋼琴,至於郭富城扮演的探長磊樂,在片中要配合南江的鋼琴伴奏跳舞。特別是南江燒掉鋼琴的一段,表達了這個人物的複雜性和自我矛盾衝突。

從故事整體來看,大量的細節、氛圍感、劇情和不同時期不同人物大量堆積的情緒,使得電影整體承載了太多的象徵元素,從而顯出了雜糅的弊端。例如磊樂從普通警員一步步走向華人總探長,他的上位經歷應該是格外精彩的,可是過度宏觀和碎片的敘事,讓這個角色的塑造顯得空洞,有些地方只能通過台詞中零星的線索去推測和理解。就連電影的結尾,磊樂潛逃移居海外也草草交代。

電影卻把磊樂和南江的青年時期成長寫得格外細膩,使得兩位探長在人物性格和形象上過度的扁平和不對稱。人物在情緒的層次、情感的深度與戲劇爆發的成因上,都似乎缺乏鋪陳,顯得略帶倉促和粗糙。

運鏡闡釋意境

拍攝上,導演用大量的主觀鏡頭、長鏡頭和特寫鏡頭配合俯拍/仰拍的形式,具有個人影像風格。這是一種很大膽的嘗試,拍出了許多極具風格的菲林質感。過場有很多極具藝術性的空鏡,去表達人物或者環境的意境,不僅僅用鏡頭去敘事,更用鏡頭去闡釋一種意境。導演用極具個人文藝風格的方式去拍攝一部犯罪劇情片,是一種很特別的手法,當中有很多槍戰等鏡頭,都更有質感。

無論美學風格、鏡頭設計、敘事方式,這都是港片中少有的嘗試和創新。可是,或許需要表現的要素過多,風再起的時候,似乎風也無法承載這麼多的心緒和期盼。