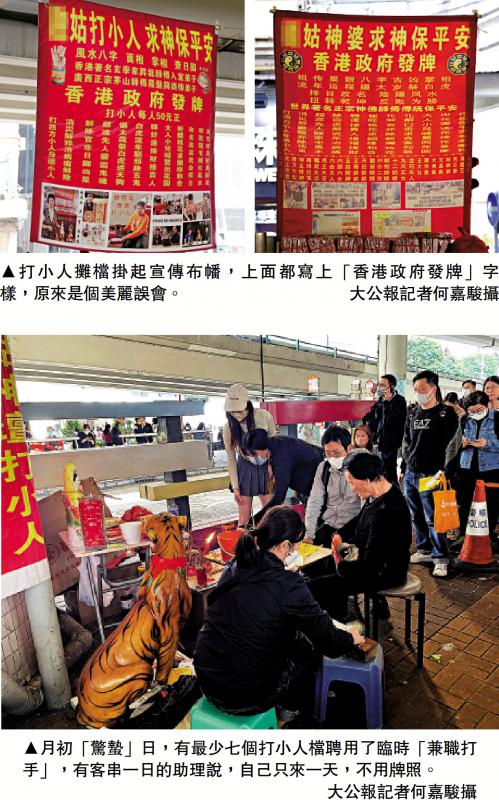

上圖:打小人攤檔掛起宣傳布幡,上面都寫上「香港政府發牌」字樣,原來是個美麗誤會。下圖:月初「驚蟄」日,有最少七個打小人檔聘用了臨時「兼職打手」,有客串一日的助理說,自己只來一天,不用牌照。\大公報記者何嘉駿攝

驚蟄「打小人」是香港民間傳統習俗,「鵝頸橋打小人」更是香港旅遊發展局推介的特色旅遊景點之一,每年吸引不少遊客到場體驗。為吸引客人光顧,不同攤檔各出奇招,更會在當眼位置豎起橫額,標明「香港政府發牌」。

大公報記者早前到灣仔鵝頸橋走訪多位打小人的拜神婆,發現「打小人有牌照」原來是一場「美麗誤會」,她們持有的牌照只是一般商業登記。有地區人士認為,鵝頸橋打小人歷史悠久,而且是「香港非物質文化遺產」,建議可透過流動式攤檔管理。\大公報記者 鍾佩欣

「啪、啪、啪」,「小人婆」手起拖鞋落,打小人的聲音在鵝頸橋底響起,成為鬧市中獨特的風景。橋底不同攤檔的當眼位置有各式各樣的橫額:「打小人求神作福保平安」、「專業打小人」……鵝頸橋底是「打小人」熱門地點,平日有約六、七檔常設攤檔,提供「打小人」、祈福、算命等不同服務,而這些攤檔都會掛着「持有香港商業打小人牌照」或「香港政府發牌」等橫額。

「每年都要交數千元稅」

「我們有牌,大大個在這,沒有牌(照)我一早被人告了。」雲姑是鵝頸橋底其中一個常設攤檔的主理人,她一邊拿出一張他們所稱的「合法經營牌照」向記者展示,一邊說做這一行需要申請牌照,以及繳交稅款,「政府會寄信給我們填收入,按照收入交稅,每一年都要數千元。」

大公報記者見到這些常設打小人攤檔持有的牌照,其實是一張商業登記證明,文件上的業務性質一欄,都是填上「打小人」;業務名稱一欄,有人寫上持有人的姓名,也有人在姓名以外,加寫上「中港著名神婆」。

記者在現場見到,有逾七檔的臨時「兼職打手」。被問到是否有牌照,客串一日的林姑的助理表示,自己只是來一天,「不用(牌照)的。」

倡透過流動式攤檔管理

「我想她們(「小人婆」)那麼多年都有誤會。」灣仔東分區委員鍾嘉敏接受《大公報》查詢時表示,據她了解,早在20年前有食環署人員向當時的打小人攤檔負責人稱:「你們沒有牌照,是不可以在這設置攤檔做生意,要清走你們的。」當時一眾的「小人婆」相當緊張,事件擾攘一段時間後,很多人就辦理了商業登記,業務性質就寫上「打小人」。

鍾嘉敏說,各攤檔的人口耳相傳,之後就各人都持有一份商業登記證明。食環署無採取驅趕行動,一眾「小人婆」也一直認為自己是「持牌經營」。

食環署回覆《大公報》查詢時表示,就街道上進行的活動,可涉及不同部門的工作範疇,食環署主要工作是保持環境衞生。署方一直有留意鵝頸橋底「打小人」的傳統習俗活動,職員會在日常巡邏時留意上址情況,如發現有人擺放雜物阻礙該署清掃工作,或非法進行販賣活動,會採取適當行動,以保持環境衞生。換言之,「打小人有牌照」原來是一場誤會。

「鵝頸橋打小人」近年吸引不少遊客慕名前來,在三月「驚蟄」前後的「打小人」高峰期,橋底更是迫爆。鍾嘉敏指出,鵝頸橋是主要幹道交匯處,「小人婆」在橋底工作的環境不理想,加上附近有不少巴士站,車來車往,若人多走出馬路也會非常危險,建議透過流動式攤檔管理,改善攤檔的環境之餘,亦可改善周圍環境。