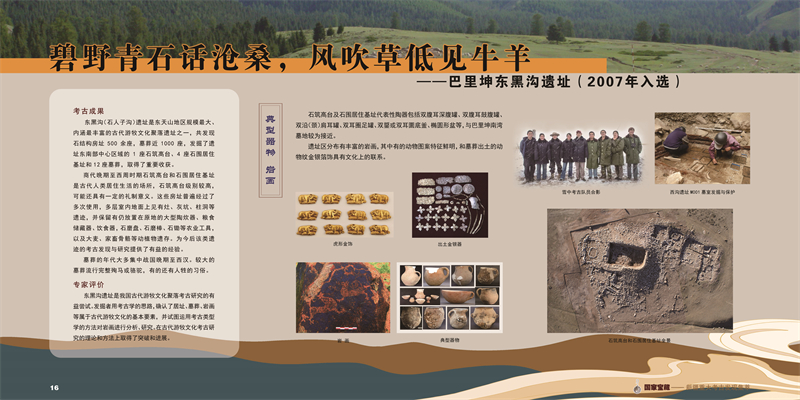

東黑溝(石人子溝)遺址是東天山地區規模最大、內涵最豐富的古代遊牧文化聚落遺址之一,共發現石結構房址500餘座,墓葬近1000座,岩畫近2500塊。2006~2007年發掘了遺址東南部中心區域的1座石築高台、4座石圍居住基址和12座墓葬,取得了重要收穫。

石築高台和石圍居住基址的年代均處於商代晚期至西周時期,是古代人類居住生活的場所,石築高台級別較高,可能還具有一定的禮制意義。這些房址普遍經過了多次使用,多層室內地面上見有灶、灰坑、柱洞等遺跡,並保留有仍放置在原地的大型陶炊器、糧食儲藏器、飲食器,石磨盤、石磨棒、石鋤等農業工具,以及大麥、家畜骨骼等動植物遺存。為今後該類遺跡的考古發現與研究提供了有益的經驗。

墓葬的年代大多集中戰國晚期至西漢。較大的墓葬流行完整殉馬或駱駝,有的還有人牲的習俗。

專家評介:

東黑溝遺址是我國古代遊牧文化聚落考古研究的有益嘗試。發掘者用考古學的思路,確認了居址、墓葬、岩畫等屬於古代遊牧文化的基本要素,並試圖運用考古類型學的方法對岩畫進行分析、研究。在古代遊牧文化考古研究的理論和方法上取得了突破和進展。

入選時間:2007年

典型器物

石築高台及石圍居住基址代表性陶器包括雙腹耳深腹罐、雙腹耳鼓腹罐、雙沿(頸)肩耳罐、雙耳圈足罐、雙鋬或雙耳圜底釜、橢圓形盆等,與巴裏坤南灣墓地較為接近。

岩畫

遺址區分佈有豐富的岩畫,其中有的動物圖案特徵鮮明,和墓葬出土的動物紋金銀箔飾具有文化上的聯繫。

石築高台和石圍居住基址

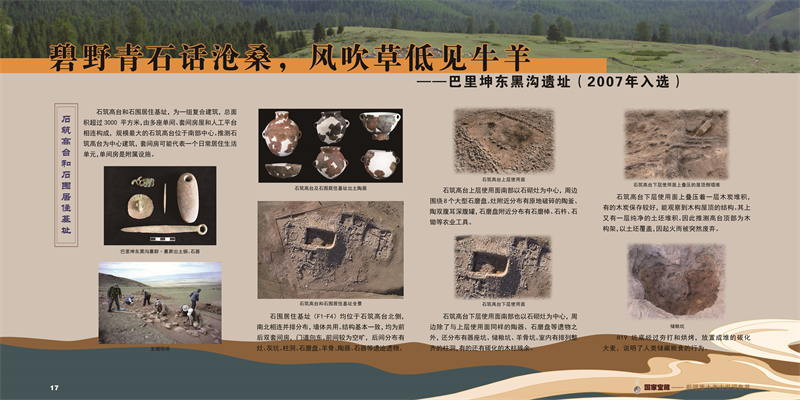

石築高台和石圍居住基址,為一組複合建築,總面積超過3000 平方米,由多座單間、套間房屋和人工平台相連構成,規模最大的石築高台位於南部中心。推測石築高台為中心建築,套間房可能代表一個日常居住生活單元,單間房是附屬設施。

石築高台上層使用面南部以石砌灶為中心,周邊圍繞8個大型石磨盤。灶附近分佈有原地破碎的陶釜、陶雙腹耳深腹罐,石磨盤附近分佈有石磨棒、石杵、石鋤等農業工具。

石築高台下層使用面上疊壓着一層木炭堆積,有的木炭保存較好,能觀察到木構屋頂的結構。其上又有一層純凈的土坯堆積。因此推測高台頂部為木構架,以土坯覆蓋,因起火而被突然廢棄。

石築高台下層使用面南部也以石砌灶為中心,周邊除了與上層使用面同樣的陶器、石磨盤等遺物之外,還分佈有器座坑、儲糧坑、羊骨坑。室內有排列整齊的柱洞,有的還有碳化的木柱殘餘。

石圍居住基址

F1-F4 均位於石築高台北側,南北相連並排分佈,牆體共用。結構基本一致,均為前後雙套間房,門道向東。前間較為空曠,後間分佈有灶、灰坑、柱洞、石磨盤、羊骨、陶器、石器等遺跡遺物。

儲糧坑

H19 坑底經過夯打和烘烤,放置成堆的碳化大麥,說明了人類儲藏糧食的行為。

葬具及人骨

墓葬流行木葬具或石葬具,單人仰身直肢葬,上半身常被擾亂。較大墓葬常見完整的殉馬或駱駝。有的墓葬還見有人牲,多被肢解。墓葬中,墓主和人牲出土遺物顯示不同的文化面貌,可能代表了征服者和被征服者的關系。

出土金飾

大型墓葬M12 出土較多金銀器,多為箔飾片。其中有的以錘牒工藝做出怪獸動物紋樣,具有歐亞草原遊牧文化風格。

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号