引言:心靈與自然的共鳴

在東方文明的智慧長河中,寫意精神猶如一條清澈的溪流,滋養着中華民族的審美心靈。這種精神不僅體現在藝術創作中,更是一種獨特的世界觀和生命態度。當我們深入探究寫意精神的本質時,會發現其與老莊哲學有着深刻的內在聯繫,這種聯繫不僅塑造了中國藝術的獨特面貌,更指引着一種與自然和諧共處的生活方式。

寫意藝術的核心在於心靈與自然的深度對話。畫家在創作過程中,不是簡單地摹寫自然,而是通過心靈的感悟,與自然建立起一種神秘的共鳴。這種創作方式超越了技巧的層面,進入了一種物我兩忘的精神境界,最終創造出既能表達個人情感,又能傳達自然神韻的藝術作品。

道法自然的美學要義

老子曰:"人法地,地法天,天法道,道法自然。"這句話揭示了寫意藝術最根本的創作原則。在道家看來,自然是最高法則,人類的一切活動都應當順應自然,而不是違背自然。寫意藝術正是這一哲學思想在藝術領域的完美體現。

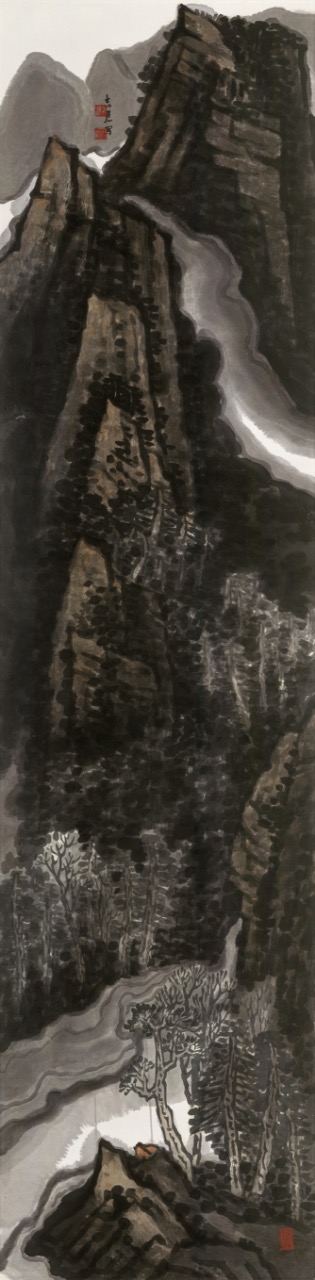

畫家在創作時,追求的不是對自然的機械複製,而是對自然之道的體悟和表達。他們通過長期的觀察和內心的沉澱,達到"胸有丘壑"的境界,最終在創作中實現心手相應、物我合一的藝術效果。這種創作過程本身就是對道家"無為而治"思想的實踐——不是刻意為之,而是自然流露。

唐代畫家張璪提出"外師造化,中得心源"的創作理念,精闢地概括了寫意藝術的本質特徵。畫家既要向自然學習,觀察自然的形態和規律,又要將外在的自然景象內化為心中的意象,最後通過藝術語言將其表現出來。這個過程完美地體現了道家"天人合一"的思想。

筆墨復體的哲學意蘊

"筆墨復體乃寫意之魂"這一藝術感悟,深契中國寫意美學的精髓。筆墨之"復體",首先呼應老子"反者道之動"的宇宙觀。《道德經》雲:"萬物並作,吾以觀復。"此處的"復",既是循環往複的運動規律,也是回歸本真的終極指向,與筆墨創作中層層累積、不斷回歸的實踐過程若合符節。

更深一層,筆墨復體體現了"有無相生"的辯證智慧。老子曰:"有無相生,難易相成。"在水墨藝術中,筆為實有,墨為虛無;線為實有,染為虛無。畫家通過筆墨的反覆疊加與虛實相生,在"復"的運動中實現實者虛之、虛者實之的轉化,最終抵達"大象無形"的至高藝術境界。

從修養論角度觀之,筆墨復體更是體道修心的工夫路徑。《莊子·養生主》中庖丁解牛"技進乎道"的境界,正與畫家通過筆墨反覆錘鍊而超越技術局限、進入"以神遇而不以目視"的創作狀態相呼應。這種日復一日的筆墨修習,即是莊子所謂"心齋坐忘"的實踐工夫——通過筆墨的重複錘鍊,滌除機心巧智,回歸本心之虛靜明澈。

筆墨復體還暗合《易經》"往複循環"的宇宙規律,表現為筆與墨、水與色、濃與淡等對立元素的相生相剋、循環往複。畫家在往複用筆中體認天地節律,在層層渲染中參悟造化玄機。

故此,"筆墨復體乃寫意之魂"實為深得道家三昧的體悟。它啟示我們:寫意之魂不在形式之新奇,而在筆墨往複中體認天道;不在表象之逼真,而在虛實相生中呈現本真。通過筆墨的反覆修行,畫家得以超越技之局限,進入道之境界,使創作成為天人合一的實踐。

身心相印的創作境界

寫意藝術的至高境界在於身心相印,心手相通。畫家在創作時,需將全身之氣匯聚於筆端,使丹田之氣自然流露於筆尖。這種狀態下創作出的線條,方能如錐畫沙,入木三分,既有力度又不失靈動。唐代書法家顏真卿在《述張長史筆法十二意》中記載的"錐畫沙"筆法,正是這種境界的最佳詮釋——線條沉實厚重,如鐵錐劃沙,兩側沙粒自然隆起,形成含蓄而富有張力的中線。

這種身心合一的創作狀態,要求畫家達到"氣沉丹田,力透紙背"的境界。清代畫家石濤在畫語錄中強調:"作畫者,心也,手也,筆也,墨也,四者相得則法備。"只有當心、手、筆、墨四者完美融合,畫家才能進入物我兩忘的創作狀態,使筆下的每一根線條都蘊含著生命的律動。

物我兩忘的精神體驗

莊子在《齊物論》中提出"天地與我並生,而萬物與我為一"的思想,這種物我統一的觀念深深影響着寫意藝術的創作。畫家在創作過程中,往往進入一種物我兩忘的精神狀態,在這種狀態中,主體與客體的界限消失,畫家與描繪對象融為一體。

莊子講述的"莊周夢蝶"故事,生動地表達了這種物我兩忘的境界:"不知周之夢為蝴蝶與,蝴蝶之夢為周與?"這種物我難分的體驗,正是寫意藝術家在創作中追求的理想狀態。當畫家全身心投入創作時,往往會忘記自我的存在,完全沉浸在藝術創作之中,達到與描繪對象合而為一的境界。

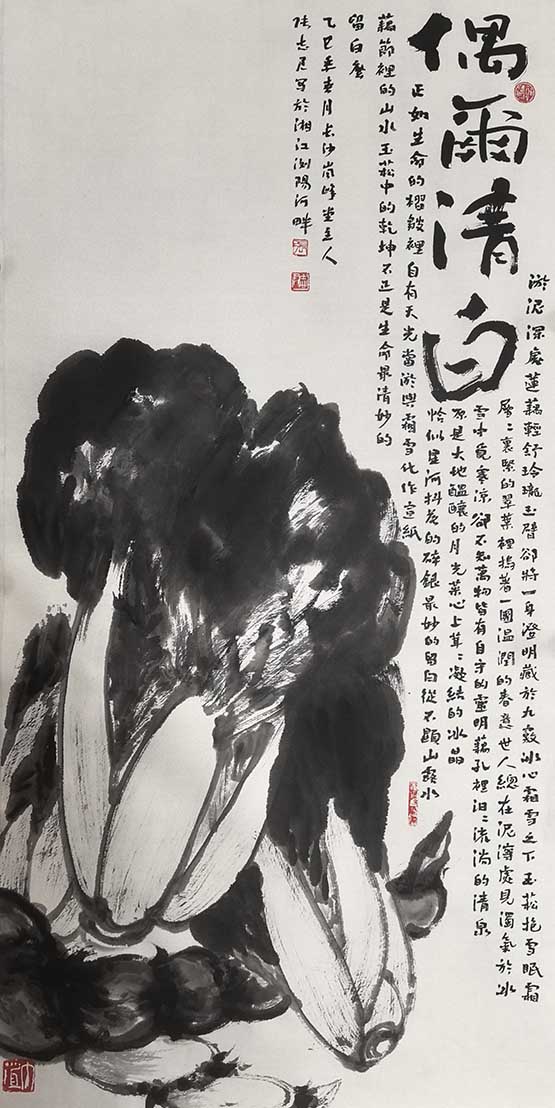

明代畫家徐渭在創作大寫意花卉時,常常進入一種忘我的狀態。他的作品筆墨奔放,情感真摯,完全突破了形似的束縛,直達物象的神韻。觀者在欣賞這些作品時,不僅能感受到花卉的生機,更能體會到畫家創作時的那種物我兩忘的精神狀態。

心齋坐忘的修養功夫

莊子提出"心齋"和"坐忘"的修養方法,這些方法對於寫意藝術家來說具有重要的指導意義。"心齋"要求人們保持心靈的虛靜狀態,排除雜念和慾望;"坐忘"則要求人們忘記自我的存在,與道合一。

寫意藝術家在創作前,往往需要通過這些修養功夫來凈化心靈,達到一種虛靜明澈的精神狀態。只有這樣,才能更好地感悟自然的神韻,並在創作中將其表現出來。清代畫家石濤強調"一畫之法,乃自我立",認為藝術創作應當從本心出發,保持心靈的純凈和自由。

從修養論觀之,筆墨復體更是畫家修身養性之途徑。畫家通過筆墨的反覆實踐,達到"指與物化"的境界,使筆墨不再受制於主觀刻意,而成為自然流露。這種修鍊過程,正是莊子所謂"心齋坐忘"的功夫——通過筆墨的重複錘鍊,忘卻世俗成見,滌除機心巧智,回歸本心之虛靜明澈。

虛實相生的藝術表現

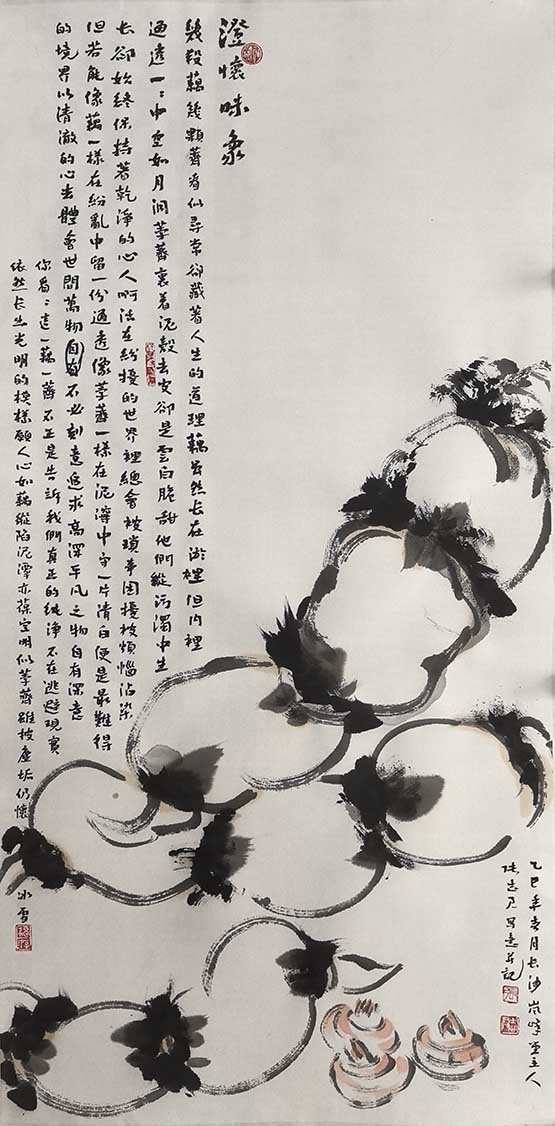

老子說:"鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。"這句話深刻地揭示了"有"與"無"的辯證關繫。在寫意藝術中,這種思想表現為對虛實的巧妙運用。

寫意畫家特別註重留白的處理,空白不是畫面的空缺,而是意境的延伸。通過虛實結合,畫家創造出比滿構圖更為深遠的藝術空間。宋代畫家馬遠、夏圭被稱為"馬一角"、"夏半邊",他們的畫作往往只畫景物的一角或一邊,留下大量空白,這些空白代表着水、天、雲、霧,或者是無限的意境。

筆墨復體亦合於東方哲學中的"圓融"智慧。在華嚴宗"一即一切,一切即一"的觀照下,每一筆墨既是獨立存在,又與其他筆墨相互含攝、彼此映照。在反覆書寫中,筆墨間形成無盡的因緣網絡,每一筆都蘊含著整體之神韻,整體又體現在每一筆之中。

返璞歸真的審美追求

老子提倡"返璞歸真",主張回歸到最本真、最自然的狀態。這種思想深刻影響着寫意藝術的審美追求。寫意藝術不追求繁複的技巧和華麗的效果,而是註重表現事物的本質和神韻。

在許多寫意作品中,我們可以看到一種稚拙天真的趣味。畫家故意淡化技巧的痕跡,追求一種看似簡單實則深遠的藝術效果。元代畫家倪瓚的作品就以簡淡著稱,他往往只用寥寥數筆,就能表現出深遠的意境和高逸的情懷。

這種返璞歸真的審美追求,反映了一種深刻的人生智慧。它提醒我們,真正的美不在於外在的華麗,而在於內在的真諦;不在於複雜的技巧,而在於純粹的心靈。這種智慧不僅適用於藝術創作,也適用於我們的生活態度。

大道至簡的表現智慧

老子說:"大道至簡",這句話道出了寫意藝術最重要的表現智慧。寫意藝術不追求複雜和繁瑣,而是力求用最簡約的方式表現最豐富的內涵。

在寫意畫中,畫家往往通過最經濟的筆墨,表現出最深邃的意境。他們省略不必要的細節,抓住對象最本質的特徵,通過寫意的手法將其表現出來。明代畫家徐渭的大寫意花卉,往往只用幾筆墨色,就能表現出花卉的神韻和生機。

這種大道至簡的表現智慧,體現了一種高度的藝術概括能力。畫家不僅要深入觀察對象,把握對象的本質特徵,還要通過藝術手法將其提煉和升華,最終用最簡約的形式表現出來。這個過程需要畫傢具備深刻的洞察力和高超的表現力。

結語:心靈與自然的永恆對話

寫意精神所蘊含的智慧,不僅是一種藝術創作的原則,更是一種生活態度和人生哲學。"筆墨復體乃寫意之魂"實為深得道家三昧的體悟。它啟示我們:寫意之魂不在形式之新奇,而在筆墨往複中體認天道;不在表象之逼真,而在虛實相生中呈現本真。

通過寫意藝術的實踐,我們能夠更好地理解老莊哲學的深刻內涵,也能夠找到一種更加智慧的生活方式。在這種生活方式中,我們不再與自然對立,而是與自然和諧共處;不再被外物所奴役,而是保持心靈的自由和獨立。

寫意精神就像一盞明燈,照亮我們回歸自然、回歸本真的道路。在這盞明燈的指引下,我們或許能夠找到那個最初的自己,實現心靈與自然的永恆對話。這或許就是寫意精神最珍貴的價值,也是東方智慧對人類文明最重要的貢獻。

(作者:張志君 ,中國山水畫家,中國美術家協會會員,湖南省畫院特聘畫家,享受國務院特殊津貼專家,中華藝宴創始人,主題國宴設計專家。)