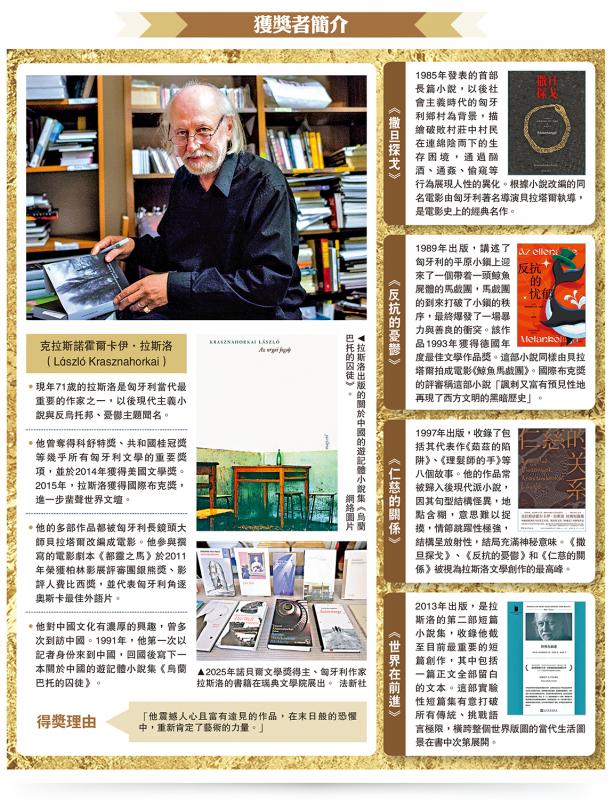

圖:獲獎者簡介

瑞典文學院9日宣布,將2025年諾貝爾文學獎授予匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛,以表彰其「震撼人心且富有遠見的作品,在末日般的恐懼中,重新肯定了藝術的力量」。拉斯洛被認為是匈牙利當代最重要的作家之一,其作品以反烏托邦、怪誕和憂鬱主題而聞名。他對中國文化有濃厚的興趣,曾多次造訪中國,著有多部關於中國與東方文化的作品。拉斯洛尤其崇拜中國唐代「詩仙」李白,他遊歷完中國之後,曾讓全家改用筷子,更自稱文字也染上了一股「中國味道」。

【大公報訊】諾貝爾文學獎評審委員會評價稱,拉斯洛是「中歐文學傳統中的一位偉大史詩作家,這一傳統從卡夫卡延續至伯恩哈德,以荒誕主義與怪誕的極致為特徵;但拉斯洛不止於此,他還將目光投向東方,採用一種更具沉思性、更為精準細緻的語調。」拉斯洛的作品以深刻、強烈的筆觸及末日風格聞名,美國知名評論家蘇珊.桑塔格曾譽其為當代文學的「末日大師」。

拉斯洛在得知獲獎後表示,自己很高興、很平靜,同時也很緊張。當被問及作品中的末日意象時,他表示,「也許我寫的小說,是給那些即便身處地獄仍渴望美的人」。林肯大學傳播學教授惠特克指出,拉斯洛的作品可能引起關注俄烏戰爭及巴以衝突新聞的讀者共鳴。

現年71歲的拉斯洛是第二位來自匈牙利的諾貝爾文學獎得主。匈牙利總理歐爾班9日發文祝賀拉斯洛,稱其為匈牙利帶來驕傲。不過,拉斯洛一直都是歐爾班政府的批評者。他將獲得1100萬瑞典克朗(約900萬港元)的獎金。

處女作《撒旦探戈》一鳴驚人

拉斯洛1954年出生於匈牙利東南部靠近羅馬尼亞邊境的小鎮。1985年,拉斯洛出版了首部長篇小說《撒旦探戈》。這本書一經出版即轟動文壇,奠定其「熔岩緩流式長句」與反烏托邦主題的文學標籤。

在2012年接受《衛報》採訪時,他透露自己18歲時受到奧地利詩人里爾克《阿波羅殘像》一詩的啟發,「去往社會底層試圖改變我的生活」。拉斯洛前往一個鄉下農場做守夜人,在那做了一個有關人類無情宰殺動物的噩夢,「那場清醒的噩夢成為《撒旦探戈》的源頭,我知道我應該寫一些關於這個世界的故事」。

拉斯洛坦言,自己原計劃只寫一部作品,但在閱讀《撒旦探戈》後,渴望透過續作精進文藝造詣,「我的人生是永無止境的修正」。

在作家之外,拉斯洛也是一位編劇,他的多部作品被匈牙利大導演貝拉塔爾拍成電影,由其代表作《撒旦探戈》改編的同名電影(時長約8小時)堪稱影史經典。2011年,拉斯洛參與撰寫劇本、由貝拉塔爾導演的電影《都靈之馬》獲柏林影展評審團銀熊獎。

遊歷中國 中文名「好丘」

拉斯洛對東方文化,尤其中國文化有着濃厚的興趣。在定居德國柏林之前,他曾遊歷中國,這讓他領略到「直接的美」,並激發他創作出《北山、南湖、西路、東河》、《天空下的廢墟與憂愁》等書。

1991年,拉斯洛第一次以記者身份到訪中國,回匈牙利後寫了一本遊記體的短篇小說集《烏蘭巴托的囚徒》。拉斯洛稱,書名來自他經蒙古國到中國時,因為辦理複雜的過境手續,在烏蘭巴托滯留了數日。

拉斯洛作品的中文譯者余澤民與拉斯洛結識多年。據余澤民講述,匈牙利人的姓名規範跟中國人一樣,姓在前,名在後,不過讀者更傾向於稱呼他為拉斯洛。他曾問拉斯洛姓氏的來歷,拉斯洛說是一座山丘的名字。一位匈牙利漢學家還曾幫拉斯洛起了一個中文名「好丘」,一是取「美麗山丘」之意;二是藉「丘」字與孔子掛鈎。

拉斯洛的妻子卡梅拉.丘拉魯是一位漢學家。她的學術背景和語言能力促進了拉斯洛對中國、日本等地的文化探索,其作品也因此融入很多東方元素。

據余澤民回憶,拉斯洛的作品長句很多,翻譯起來非常挑戰,加上匈牙利語相對小眾,拉斯洛的短篇作品中文翻譯直到2006年才經由內地文學雜誌的外國小說家介紹欄目,與中文讀者見面。拉斯洛一直希望作品能出中文版,認為「這是與中國文明的對話」。拉斯洛於2015年榮獲布克國際文學獎後,他的名作《撒旦探戈》中文版面世,得到中國讀者的喜愛。

(綜合報道)