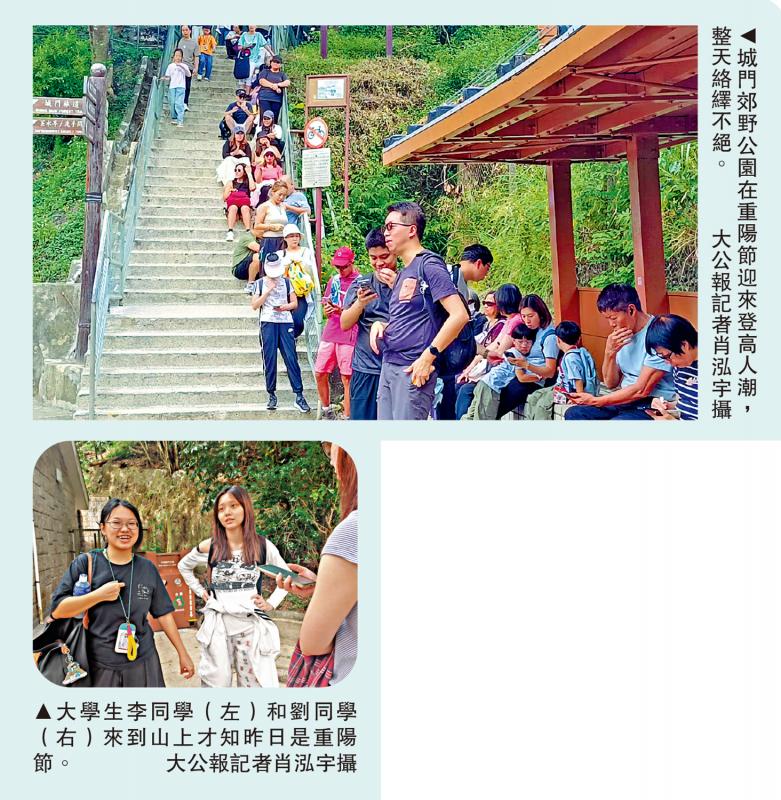

上圖:城門郊野公園在重陽節迎來登高人潮,整天絡繹不絕。下圖:大學生李同學(左)和劉同學(右)來到山上才知昨日是重陽節。\大公報記者肖泓宇攝

「每逢佳節倍思親」的詩句在山間迴盪,吟誦者並非皓首長者,而是幾名稚氣未脫的小學生。昨日是重陽節,在荃灣的城門郊野公園,登高人潮整天絡繹不絕。大公報記者在現場直擊,不少年輕家庭趁這一日假期行山,惟許多成年人對節日典故一知半解,反而隨行的孩童能將典故娓娓道來,講起「桓景戰瘟魔」的故事;亦有家長趁郊遊向孩子講解節日的來源,加深年輕人對傳統文化的印象,寓教於樂。\大公報記者 肖泓宇、王亞毛

郊野公園人潮絡繹不絕

昨日上午10時,荃灣兆和街的專線小巴站大排長龍,大部分乘客都是前往城門郊野公園,其中不乏結伴而行的青年,也有一家老幼,數名警員在場維持秩序。大公報記者在現場觀察,見候車市民約有200人,候車需時約15分鐘。

「獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親」,三名活潑的小朋友隨同媽媽到來,一邊登上進入郊野公園的梯級,一邊背誦由唐代詩人王維寫下的《九月九日憶山東兄弟》詩句,為登高增添一筆重陽氣氛。

小學生:老師講「桓景戰瘟魔」

計先生與妻兒也趁節日假期前來行山,他向大公報記者說,將重陽節視為一個與家人團聚、增進感情的傳統節日。被問及重陽節的來源,他聳聳肩笑說,上學時學過,但早已忘記;在他身旁、就讀小學二年級的兒子,卻對重陽節來歷滔滔不絕,「最初有一個瘟魔,是桓景帶領鄉親登高和飲菊花酒,才得以避開瘟疫……」計先生笑問如何得知,兒子說,「學校老師講給我們聽的!」

計先生說,去年重陽節時,妻兒都不在身邊,他獨自在居住地附近的小山坡登高,切實體會到了詩人王維在寫下「遍插茱萸少一人」時的思鄉之情。今年將妻兒接過來香港後,再次登高時,心境完全不同,令自己更珍惜寶貴親情。

應了解傳統節日背後意義

除了避邪祈福和登高望遠,每年重陽節都會前來行山踏青的蔣女士說,登高還有「步步高昇」的寓意,並笑着對女兒說,「要不要喝一杯菊花酒,保佑你平平安安呀?」對於傳統節日的傳承,蔣女士表示,她們家十分重視,每年的端午節、重陽節,都會攜帶一家老小外出郊遊,希望讓孩子在自然風景、快樂體驗中,講解節日的來源,加深年輕人對傳統文化的印象,寓教於樂,而非成為學習負擔。

大學生李同學和劉同學也來到郊野公園,二人面有尷尬地告訴記者,「誤打誤撞」在重陽節登高。二人早已計劃這天來行山,早上出門時,看到不少店舖有香燭貢品,又見到很多人來登高,才醒覺這天是重陽節。

李同學說,現今人們更注重是否放假、是否有趣,而多過傳統節日本身的意義,「就例如大家近期可能更重視萬聖節,夜晚已經見到不少人打扮各異出門,反而可能忽略了重陽節,感覺大家對傳統文化的意識變淡。」她反思應該重視並了解更多中國傳統節日背後的意義,而非只將節日與放假畫等號。