圖:文武廟秋祭巡遊 非遺展魅力

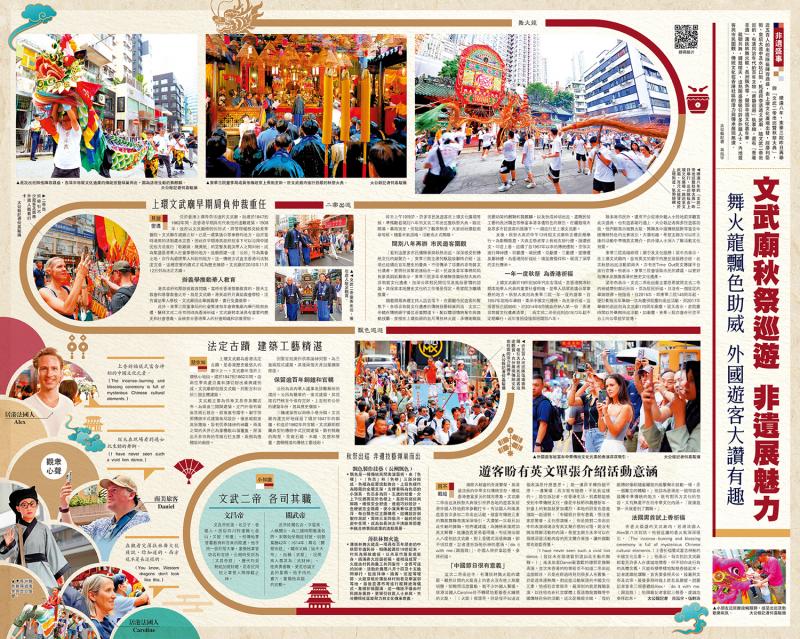

暌違八年,東華三院昨日再舉辦「文武二帝出巡暨秋祭大典」,近五百人的出巡隊伍陣容鼎盛,由上環文化廣場出發,經摩利臣街、皇后大道中及水坑口街,抵達荷李活道文武廟。隨文武二帝出巡的,有清同治年代的百年文物「肅靜迴避」執事牌,還有「香港非遺」薄扶林舞火龍、長洲飄色等,儼如非遺文化嘉年華。

龍獅共舞,鑼鼓喧天,這熱鬧盛景吸引許多外籍人士、內地遊客與市民圍觀,傳統文化在香港社區的活力與傳承展現無遺。\大公報記者 肖泓宇

昨日上午10時許,許多市民及遊客在上環文化廣場等候,準備觀看闊別八年的文武二帝出巡暨秋祭大典。臨近開幕,暴雨突至,但阻擋不了觀眾熱情,大家紛紛撐起雨傘等候。隨着天氣放晴,活動也正式開幕。

闊別八年再辦 市民遊客圍觀

「看到這麼多市民積極參與秋祭出巡,深深感受到傳統文化的凝聚力。」東華三院主席何猷啟致辭時介紹,這項已延續近百年歷史的慶典,不但傳承了珍貴的非物質文化遺產,更將社區緊密連結在一起。民政及青年事務局局長麥美娟致辭表示,東華三院多年來積極推廣秋祭大典的非物質文化遺產,加深公眾對民間信仰及風俗習慣的認識,其保育本地歷史文化的工作備受肯定,希望院方繼續推廣。

隨着開幕典禮主持人話音落下,在圍觀市民遊客的聚焦下,各項非物質文化遺產的傳統技藝傾巢而出:文武二帝轎在傳統廟宇儀仗莊重開道下,配以體現傳統紮作與舞動技藝、穿梭在上環街頭的百尺薄扶林火龍;承傳南獅與武藝功架的醒獅和舞麒麟,以及扮成神明出巡、盡顯民俗工藝的長洲飄色等極富本港非遺特色的隊伍,在鑼鼓喧天及眾多市民遊客的簇擁下,一路巡行至上環文武廟。

及後,秋祭大典於中午12時假文武廟依古禮莊嚴舉行。為彰顯敬意,大典主祭者穿上長袍玄掛行禮,誦讀祝文,叩首上香,延續了自1957年以來的傳統禮制,並依次進行降神禮、初獻禮、頌祝禮、亞獻禮、三獻禮、望燎禮及辭神禮,為香港同祈福祉,場面肅穆祥和,展現了深厚的文化傳承。

一年一度秋祭 為香港祈福

上環文武廟於19世紀50年代左右落成,是香港開埠初期本地華人代表的重要社會組織,是華人坊眾商議公眾事務的地方。秋祭大典則為東華三院一年一度的盛事,自1957年起每年舉辦,秉承中國文化傳統,為全港祈福。這項習俗已延69年,於2014年6月被政府納入第一份「香港非物質文化遺產清單」;而文武二帝出巡則由1872年起不定期舉行,近年惟因疫情原因闊別八年。

除本港市民外,還有不少居港外籍人士特地前來觀賞此次盛典,也有遊客剛巧遇上,大公報記者與多位遊客訪談,他們都表示被舞火龍、舞獅及中國傳統服飾等富含中國傳統特色的元素吸引,大讚有趣,希望主辦方可以在之後的活動中準備英文簡介,供外國人士深入了解活動文化背景。

東華三院高級經理(廟宇及文化服務)梁中杰表示,在上環文武廟內,設有英文的廟宇的歷史及服務介紹,此次秋祭出巡活動前兩天,亦有在Time Out英文傳媒平台進行宣傳。他表示,東華三院會吸取市民的建議,以更好地傳承及推廣香港的歷史文化遺產。

梁中杰表示,文武二帝出巡最主要是希望將文武二帝的神威帶到鄰近社區,並為居民祈福,且沒有一個固定的舉辦規律。他指出,自2015年,即東華三院145周年起,便計劃每五年舉辦一次為慶祝院慶的出巡活動,而2017年舉辦的出巡則為文武廟170周年廟慶。梁又表示,若院慶時間以外舉辦出巡活動,如廟慶,東華三院亦會在社交平台上向公眾提早宣傳。

目不暇給/遊客盼有英文單張介紹活動意涵

國際大都會的先進繁榮,與源遠流長的中華文化傳統並存,構成香港豐富多元的城市景象。文武廟二帝出巡及秋祭大典吸引世界各地的遊客及居港外國人特地前來參觀打卡。有法國人和南美遊客首次參加二帝出巡活動,被富有傳統元素的舞龍舞獅表演深深吸引,大讚第一次看見如此生動的舞獅。他們還建議,為傳統表演附加英文解釋,能讓遊客更易看得懂。有居港法國人八度到訪文武廟,對上香儀式深感興趣,卻不明其意。記者遂告訴他祈神的意涵,「do it with me.(跟我做)」,外國人終於拿起香,參拜祈福。

「中國節日很有意義」

這次二帝出巡中,有薄扶林舞火龍的環節,雖然日間的火龍身上的香火沒有晚上那麼明艷,卻顯得活潑靈動,教不少外國人驚嘆。居港法國人Caroline目不轉睛地看着香火纏繞的火龍,「(火龍)很漂亮,但是我不知道這個表演是什麼意思。」她一邊用手機拍個不停,一邊驚嘆「西方龍有翅膀,不是長這樣的。」她告訴記者,在香港生活,到處都能感受到中華傳統文化,像是中秋節和農曆新年,社會上的氣氛就更加濃烈,本地的朋友也曾邀請她一起過節,「中國節日很有意義,很注重家庭聚會,文化很溫暖。」但是她對二帝出巡中的表演現場沒有英文簡介感到可惜,她沒有辦法理解活動的內涵。希望主辦方未來可以在現場派發活動內容的英文簡介單張,讓外國觀眾也能看得懂。

「I have never seen such a vivid lion dance.(我從未在現場看到過如此生動的舞獅。)」南美旅客Daniel最喜歡的環節是舞獅表演。首次來香港的他事前並不知道二帝出巡這個節目,只是在經過時見到很多人在聚集,於是過來湊熱鬧。對巡遊活動展現的中國文化元素,他感到非常新奇,最深刻的就是舞獅表演,以往他也在社交媒體上看過舞龍舞獅等中國傳統民俗的活動,這次是親眼目睹,「我的脈搏好像都隨着鑼鼓的敲擊聲在跳動一樣,是一個難忘的體驗。」他認為香港是一個很容易接觸中華傳統的地方,既有對西方文化的包容,又有無處不在的中華文化內涵。「就像我第一天就看到了舞獅。」

法國男首試上香祈福

在香火鼎盛的文武廟內,居港法國人Alex第八次到訪。他被這讓的香火氣深深吸引,「The incense-burning and blessing ceremony is full of mysterious Chinese cultural elements.(上香祈福儀式富含神秘的中國文化元素。)」他表示,每次到訪文武廟都看見許多人在虔誠地燒香,但不明白此行為的具體含義,只能有樣學樣地點根香插起來。記者遂跟他講解,首先要參拜天公,接着拜文帝及武帝,最後參拜時報上姓名及願望。說罷記者拿來三根香遞給Alex,「do it with me.(跟我做)」他跟着記者拿起三根香,虔誠地參拜起來。\大公報記者 肖泓宇、伍軒沛

秋祭出巡 非遺技藝傾巢而出

飄色製作技藝(長洲飄色)

•飄色是一種傳統民間表演藝術,由「色櫃」、「色芯」和「色梗」三部分組成。色櫃為底層流動舞台,上設色梗作為隱藏的金屬支架,支撐着稱為色芯的小演員。色芯多為四、五歲的幼童,分上下位置固定於色梗上,並設有座位與腳踏,確保安全舒適。透過巧妙設計,色梗被完全隱藏,使小演員看似凌空飄浮。每台飄色從主題構思、結構設計到製作測試,需時三至四個月,最終於巡遊中呈現,成為如長洲太平清醮等節慶中融合時事與故事的流動風景。

薄扶林舞火龍

•薄扶林舞火龍是一項具有百年歷史的中秋節非遺民俗。相傳起源於19世紀末,村民為驅除瘟疫,以禾草竹篾紮成龍身,插滿香火巡遊祈福,後相沿成習。火龍由村民與義工共同紮作,全長可達約30米。活動於農曆八月十四及十五晚間舉行,包括拜神、插香、巡遊等環節。火龍穿梭於薄扶林村街巷及華富邨等地,最後在瀑布灣進行龍歸滄海儀式,象徵祈福圓滿。這一傳統不僅由村民親身籌辦,更吸引社區人士參與,充分體現社區凝聚力與文化傳承意義。

見證變遷/上環文武廟早期肩負仲裁重任

位於香港上環荷李活道的文武廟,始建於1847到1862年間,是香港早期具有代表性的道觀建築。1908年,政府以文武廟條例的形式,將管理權移交給東華醫院。文武廟在建廟之初,已是一處集議公眾事務的地方,由於當時港英的法制還未完善,因此在早期港英政府批准下可以沿用中國民俗方法進行「斬雞頭、燒黃紙」的宣誓及裁決華人之間糾紛,成為集議香港華人社會事務的地方,故廟側建一座「公所」作為集會之地,亦作為處理華人糾紛的地方。這一傳統方式直至香港司法制度完善,這種宣誓的儀式才成為歷史陳跡。文武廟於2010年11月12日列為法定古蹟。

辦義學推動華人教育

港英政府初期忽視教育問題,當時在香港推動教育的,除天主教會和基督教會之外,就是文武廟。港英政府只資助教會學校,沒有資助華人學校,文武廟因此舉辦義學,實行免費教學。

此外,東華三院董事局和社會賢達每年會齊集廟內舉行秋祭典禮,酬拜文武二帝並同時為香港祈福。文武廟對本港具有重要的歷史和社會意義,反映昔日香港華人的社會組織和宗教習俗。

話你知/法定古蹟 建築工藝精湛

上環文武廟為香港法定古蹟,是香港歷史最悠久的廟宇之一。文武廟坐落於上環核心地段,建於1847到1862年間,由兩位華商盧亞貴和譚亞財出資興建而成。文武廟群包括文武殿、列聖宮和公所三個主體建築。

文武殿主要為供奉文昌帝及關武帝,為兩進三開間建築,正門外面有兩座花崗石鼓台,前進置有擋中。廟宇按照傳統中式建築布局設計,後進較前進高出幾級,設有供奉諸神的神龕。兩進之間的天井已為重檐歇山頂覆蓋,屋頂由天井四角的花崗石柱支撐,兩側為捲棚頂的廂房。

列聖宮則用作供奉諸神列聖,為三進兩院式建築,其後兩個天井加築鋼架屋面。

保留逾百年銅鐘和官轎

公所為區內華人議事及排難解紛的場所。公所為簡單的一進式建築,其花崗石門框至今保存完好,上面刻有公所的建築年份,甚具歷史價值。

三幢建築物以兩條小巷分隔。文武廟內還完好地保留了鑄於1847年的銅鐘,和造於1862年的官轎。文武廟組群屬典型的傳統中式民間建築,飾有精緻的陶塑,花崗石雕、木雕、灰塑和壁畫,盡顯精湛的傳統工藝技術。

小知識/文武二帝 各司其職

文昌帝

文昌帝姓張,名亞子,晉朝人。因居四川梓潼縣七曲山,又號「梓潼」。相傳他掌管着教育和官員的陞遷。他手持一枝巨型大筆,象徵他掌管功名和官祿。元朝時受封為「文昌帝君」,歷代均受朝廷加號封贈,是君民同祀之掌管人間祿籍之神。

關武帝

武帝姓關名羽,字雲長,人稱關公,為三國時期蜀漢名將。宋朝始受朝廷封號,明朝萬曆42年(1614年)尊名「關聖帝君」。關帝又稱「協天大帝」,俗稱「武聖」,民間商人尊其為「武財神」。他英勇善戰,更是忠誠正直的象徵。他手持的寶刀,象徵他高超的武藝。

觀眾心聲

居港法國人Alex:上香祈福儀式富含神秘的中國文化元素。(The incense-burning and blessing ceremony is full of mysterious Chinese cultural elements.)

南美旅客Daniel:從未在現場看到過如此生動的舞獅。(I have never seen such a vivid lion dance.)

居港法國人Caroline:在觀看完薄扶林舞火龍後說,你知道的,西方龍不是長這樣的。(You know, Western dragons don't look like this.)