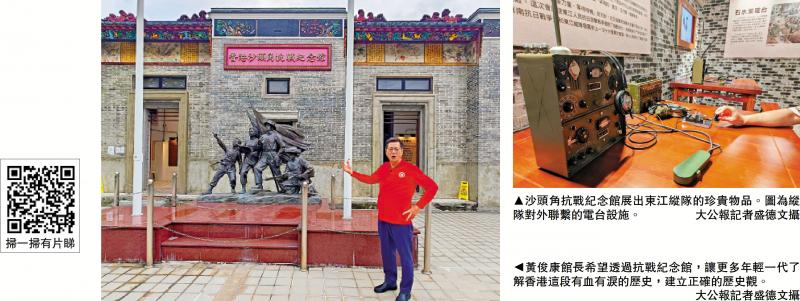

左圖:黃俊康館長希望透過抗戰紀念館,讓更多年輕一代了解香港這段有血有淚的歷史,建立正確的歷史觀。\大公報記者盛德文攝;右圖:沙頭角抗戰紀念館展出東江縱隊的珍貴物品。圖為縱隊對外聯繫的電台設施。\大公報記者盛德文攝

香港與祖國血脈相連。面對殘暴的侵華日軍及破碎的山河,血濃於水的家國情懷喚醒了香港的愛國民眾。在香港淪陷期間,來自社會各階層的熱血青年,不怕犧牲,加入由中國共產黨領導的東江縱隊港九大隊,抗擊日軍,他們當中有平民、商人、知識分子、富家子弟,也有不少婦女和學生,共同譜寫了可歌可泣的抗戰篇章。

「這支抗日游擊隊最大的特點是知識分子多、女戰士多、小戰士多,而且八成以上都是香港人,反映了血濃於水,社會各界全方位參與抗戰的決心。」香港沙頭角抗戰紀念館館長黃俊康對大公報記者說道。\大公報記者 盛德文(文)實習記者余境煌(攝錄) 融媒組(製作)

香港沙頭角紀念館的前身是羅家大屋,由黃俊康外公、旅居巴拿馬的華僑商人羅奕輝於1930年興建。在日軍侵華及香港淪陷期間,黃俊康的母親羅許月、大舅羅雨中、二舅羅汝澄、三舅羅歐鋒及其他親人共11人參加了中國共產黨領導的在港抗日鬥爭,在戰火的淬煉中,羅家四姐弟成長為港九大隊的骨幹。羅家被譽為「香港抗日一家人」。

多名女戰友各司其職

紀念館前矗立的游擊戰士群雕,栩栩如生地展現了這支主要由港人組成的東江縱隊港九大隊的事跡。黃俊康指着戴眼鏡、頭戴漁民斗笠的機槍手表示,游擊隊有不少青年知識分子和學生,他們家境富裕,就讀或畢業於香港的名校或大學,體現了香港知識分子強烈的愛國心和保家衛國的決心,「我有三名讀大學和讀英文中學的舅父,連護照都辦好了,最後都放棄了移民巴拿馬,毅然加入了東江縱隊游擊隊,抗擊日軍。」黃的母親羅許月,已帶髮修行食了六年長齋,香港淪陷後,「二舅父對她講:現在國破家亡,你不能再繼續這樣躲避,要起來抗爭。次日,媽媽就毅然加入了游擊隊。」

黃俊康表示,港九大隊中有好多女戰士,分別擔任交通、運輸、電報等工作,發揮了重要作用,尤其是教導村民識字、宣傳抗日等,女性更易融入群眾開展工作,「我母親有位女戰友,15歲由上海來到香港,16、17歲加入游擊隊,好快融入本地,學會了廣東話和客家話,成為優秀交通員和女戰士,就是典型。」

紅小鬼寧犧牲不投降

港九大隊裏,有不少是12至16歲的小戰士,擔任交通員,傳遞情報、運送物資等,湧現出可歌可泣的英勇事跡。黃俊康記得,從小就聽母親講小交通員的英雄故事,「兩名分別14、15歲的紅小鬼,一次在完成運送彈藥任務後,遭日軍包圍,寧死不降,最後被日軍活活燒死。」面對危險,黃俊康小時候常問父母、舅父,為什麼家庭條件不錯,還要參加抗戰?他們答:因為看到侵華日軍的暴行,內心充滿憤慨,喚醒了血濃於水的民族感情。

紀念館集中介紹了東江縱隊抗日游擊隊在香港抗戰中的貢獻。走入紀念館,首先介紹的是東江縱隊港九大隊的抗戰史蹟。1941年12月8日,日軍越過深圳河進攻香港。次日,廣東人民抗日游擊隊即派出武工隊挺進香港,開闢根據地。12月10日凌晨,羅汝澄帶領武工隊進駐沙頭角,羅家大屋成為武工隊在香港的首個落腳點。

同期,羅汝澄聯同兄長羅雨中,發動周邊村民組成香港第一支抗日聯防隊,「當時英軍潰退,遺下大量槍支彈藥,聯防隊在英軍的軍火庫中撿取了大量槍支彈藥,一籮籮運走,僅是機關槍就有30多支。」

1942年2月3日,港九大隊在香港西貢黃毛應村成立,得到各界民眾的支持,不少人加入游擊隊。羅家大屋前望海後靠山的天然環境,成了游擊隊重要的交通和補給站,「常有游擊隊來歇腳、煮食、補給,為方便工作,羅家還開了糧油店做掩護。」在香港淪陷期,至少有115名烈士為保衛香港獻出了生命。

黃俊康指出,歷史絕不能忘記,我們要珍惜、締造和平。紀念館自建成開館兩年多來,接待了9萬多人次參觀,觀眾大部分是香港青少年,「他們參觀完發現,原來香港淪陷期,由香港民眾組成的港九大隊從頭到尾都在堅持戰鬥,毫不退縮。」

他希望透過抗戰紀念館,讓更多年輕一代了解這段在香港真實發生的、有血有淚的歷史,建立正確的歷史觀,「這比只是講大道理更好,講一百次,都不如來看一次,體驗和感受更深。」