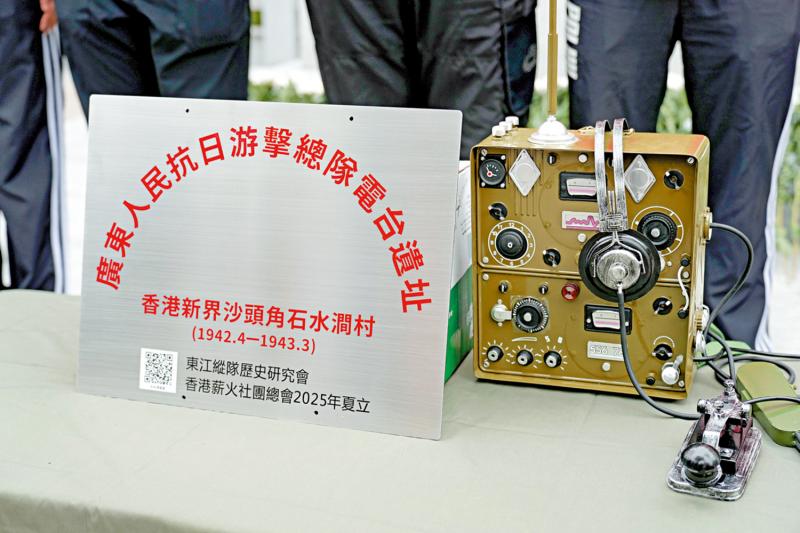

圖:昨日儀式上豎立電台遺址標誌牌,旁為當年抗日游擊隊使用的同款電台設備。\大公報記者何嘉駿攝

廣東人民抗日游擊總隊電台遺址的找尋歷經數十年,得來不易。該電台遺址位於石水澗村,曾是抗日戰爭期間的重要據點,但因戰爭摧毀及歲月流逝,村落早已荒廢,其具體位置長期成謎。此次發現背後,是老游擊隊員、村民及研究人員多年不懈的努力。

香港回歸後,東江縱隊歷史研究會多次組織尋找行動,惟在幾十年地貌巨變、原有地標消失的情況下,尋找過程十分艱難。據介紹,2007年研究會成員攜帶烏蛟騰村村民李貴仁繪製的石水澗村示意圖,深入山區搜尋。然而,由於村落荒廢多年,道路被灌木叢和雜草覆蓋,隊伍雖然披荊斬棘,但最終未能找到舊址。此後,雖有零星搜尋行動,但均未確認準確位置。

水源成為「破案」關鍵

多年後,新一代有識之士接過接力棒。東江縱隊歷史研究會副會長程前表示,他雖然較晚加入研究會,但深感肩負歷史研究的使命,決心徹底找出遺址。程前結合前人提供的線索,綜合地理定位與現地資料,確定了大致方向。

程前帶領隊伍沿着山澗方向展開搜尋,他推斷有人居住的地方必然靠近水源。過程中,隊伍發現了村民舊時開墾的梯田遺跡,這一石砌田埂成為關鍵標誌。在進一步散開搜尋後,終於有人興奮地呼喊:「找到了!找到了!」核對文獻後,隊伍確認了電台舊址的位置。研究會後續再與多個機構合作,通過結合客家建築的結構特徵,最終確認了遺址的真實性。

程前指出,當年東江縱隊孤懸敵後進行獨立自主抗日游擊戰爭,電台就是唯一與上級黨組織和黨中央溝通的工具。另外,電台還可以接收新華社時事新聞,了解國家與世界狀況,並與分屬在東江流域的部隊保持聯繫。雖然遺址如今只剩廢墟,但作為歷史遺跡,具有非凡的紀念和教育意義。\大公報記者 李慧妍