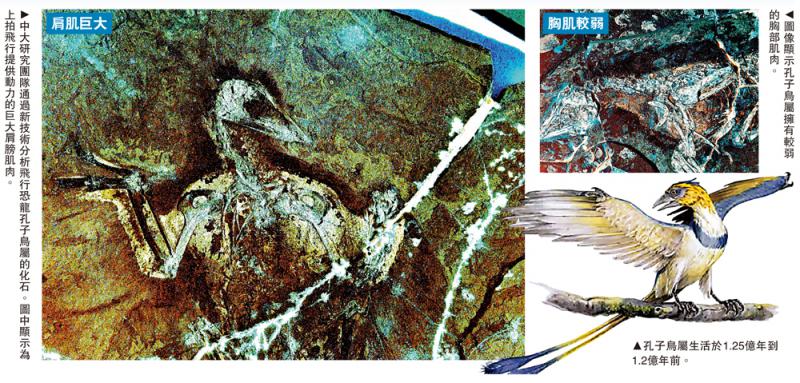

左圖:中大研究團隊通過新技術分析飛行恐龍孔子鳥屬的化石。圖中顯示為上拍飛行提供動力的巨大肩膀肌肉。右上圖:圖像顯示孔子鳥屬擁有較弱的胸部肌肉。右下圖:孔子鳥屬生活於1.25億年到1.2億年前。

恐龍為何能飛行?古生物學家從生物骨頭化石中推斷,牠們的早期飛行狀態,是利用肩部及胸部肌肉分別為上拍飛行及下拍飛行提供動力。由香港中文大學及國際古生物學家組成的研究團隊,成功利用尖端的鐳射成像技術,發現了支撐古代飛行恐龍撲翼的軟組織,進一步驗證了科學界對早期飛行狀態的假設。

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋表示,現在鳥類在飛行時主要靠胸部肌肉提供動力,團隊推測這樣進化是為了調整飛行時的重心,令飛行更加順利。\大公報記者 鍾怡

研究團隊利用鐳射熒光成像技術(Laser-Stimulated Fluorescence,簡稱LSF)應用在1000多件存活於侏羅紀晚期及白堊紀早期、從中國東北出土的近鳥類飛行恐龍化石樣本,集中檢視依附肩部與胸部位置的組織,並將數據進行定量骨骼重建。

文嘉棋表示,由於軟組織一般難以保存,團隊對於古代鳥類及牠們的近親如何飛行的認識很少。團隊現在成功透過LSF觀察到難以被發現的軟組織,而這些軟組織以往只能通過骨頭化石暗示其存在。

靠肩胸肌肉拍翼翱翔

文嘉棋續說,研究中的LSF數據證實了飛行恐龍利用肩膀肌肉為上拍飛行提供動力,以及胸部肌肉為下拍飛行提供動力。這些重要數據使古生物學界能夠更準確地重構早期的飛行能力。

談及與現代鳥類飛行的不同之處,文嘉棋表示,目前鳥類主要靠胸部的肌肉提供上拍飛行及下拍飛行的動力。團隊推測鳥類這樣進化是為了調整飛行時的重心,讓整個飛行過程更加流暢、輕盈。

化石樣本中還包括了一種活躍於1.25億年前的早期有喙鳥類、以中國著名哲學家命名的孔子鳥屬。組織重構顯示該鳥類的胸部肌肉比較弱,而肩部肌肉則比較強壯。團隊指出,對孔子鳥的研究為上拍飛行提供了最早期的證據,令人非常興奮。

對於部分早期鳥類缺乏胸骨之原因,一直是古生物學界想拆解的謎團。

揭開早期鳥類欠胸骨謎團

團隊提出,從LSF資料分析可見,早期鳥類如具標誌性的近鳥龍屬,胸部位置結構較弱,是牠們缺乏胸骨的原因。牠們並沒有充分利用胸部的肌肉,在不需要胸骨的情況下漸漸失去了胸骨。