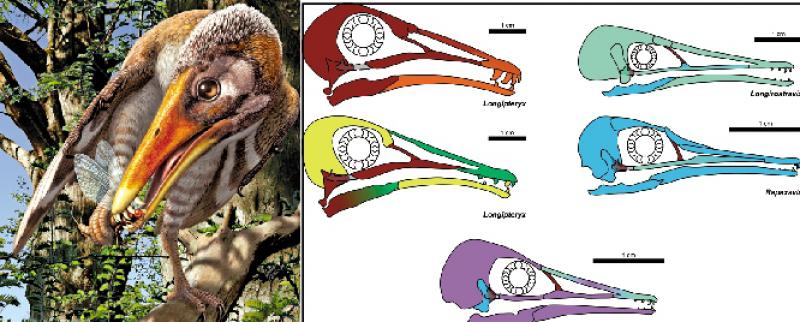

圖:中大研究團隊分析了150種現代鳥類的生態,發現過往對長翼鳥屬進食魚類的假設並不準確,牠們很可能是進食無脊椎動物如昆蟲、或屬於食性廣泛的通才物種。

【大公報訊】記者張凱晴報道:生物學界有新發現!古生物專家首度驗證,原來史前帶牙長翼鳥科(Longipterygidae)鳥類的食物並非魚。昨日香港中文大學(中大)生命科學學院古生物學研究團隊發布,首度透過定量化石分析驗證帶牙長翼鳥飲食假設,有助了解鳥類進化史,及重塑古今生態系統提供線索。中大生命科學學院助理教授文嘉棋博士(Dr. Michael Pittman)形容,有關發現將是了解古代鳥類,以至整個地球生態的一塊重要拼圖。

已於國際生物期刊發布

由於鳥類是現代生態系統中良好的指標生物(indicator species),為科學家理解生態系統的狀態,推斷不同時期、地區的環境變化,及動物對環境變化的反應,提供有用線索。

文嘉棋的研究團隊集中分析白堊紀時期長翼鳥屬(Longipteryx)及其同科鳥類的近親。因為牠們是該時期的主要鳥類,而長翼鳥屬有較大的牙齒和爪,過往被認為具有捕捉及進食魚類的習慣。不過團隊分析了150種現代鳥類的生態,發現過往對其進食魚類的假設並不準確。團隊表示,牠們很可能都是進食無脊椎動物如昆蟲、或者屬於食性廣泛的通才物種(generalist)。

研究論文的第一作者,文博士於香港大學的博士生Case V. Miller說明:「長翼鳥屬的體型較進食魚類的現代鳥類(例如翠鳥)細小很多,特別是其下顎十分纖弱。牠們未必擁有捕魚能力的這項發現令我驚訝,因為科學界一直以為這是牠們進化出長顎的主因。」

文博士推測,演變或有捕食以外的原因,例如是為更容易清除身上的寄生蟲、散熱、或是更容易感知周圍的環境。

研究結果已於國際生物期刊《BMC Biology》上發布。